Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

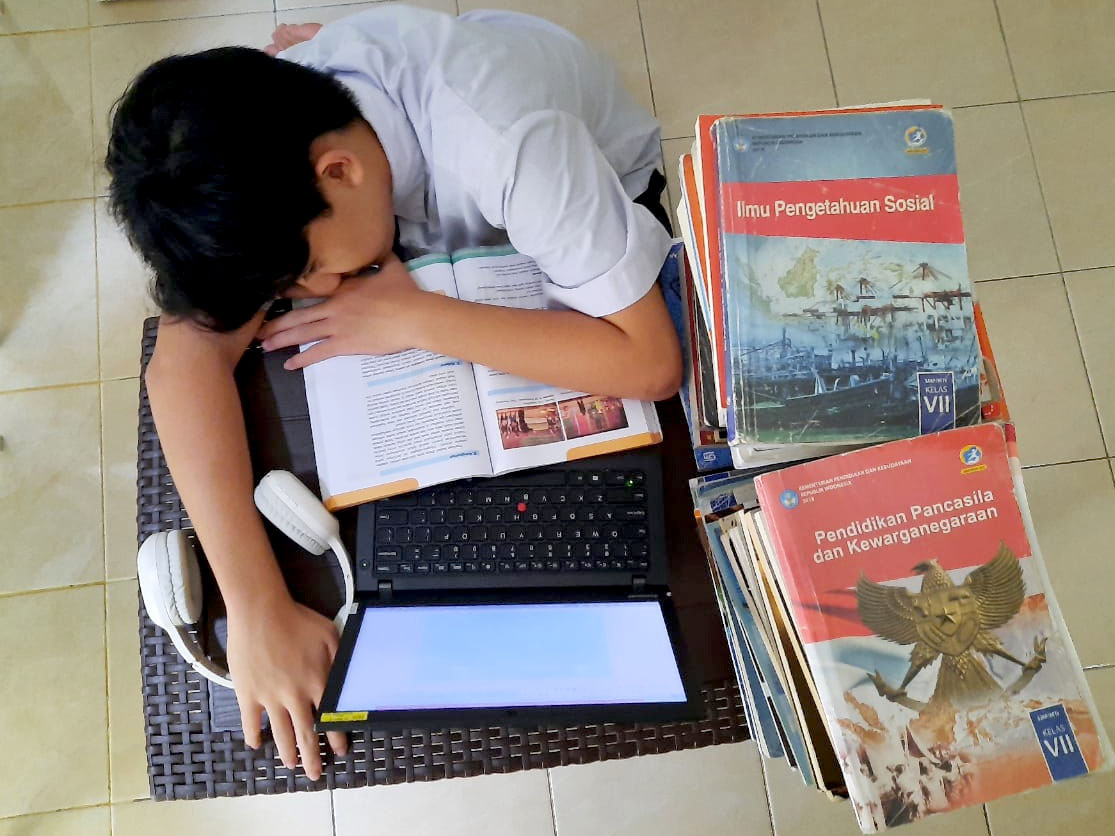

Anak-anak yang bersekolah daring lama-lama merasa bosan sehingga malas belajar.

Mereka pun jadi mudah marah dan memperlihatkan gejala stres.

Orang tua pun mencari cara agar anak mereka kembali bersemangat, salah satunya dengan liburan.

Menjalani keseharian dengan penuh ketakutan hingga tak berani ke luar rumah dan bertemu orang lain sempat dialami Febriani, 39 tahun, ibu rumah tangga asal Bandung. Selama hampir empat bulan pertama masa pandemi Covid-19 pada 2020, Febri dan suaminya menutup rapat-rapat pintu rumah mereka.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo