Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Sastra masuk kurikulum tidak dimaksudkan untuk memberikan porsi lebih besar bagi sastra.

Sastra sebagai alat untuk kepentingan mata pelajaran lain yang berdasarkan hukum pasar lebih kuat.

Perlindungan pada sastra harus didasarkan pada ketulusan dan kepercayaan akan adanya jalan alternatif.

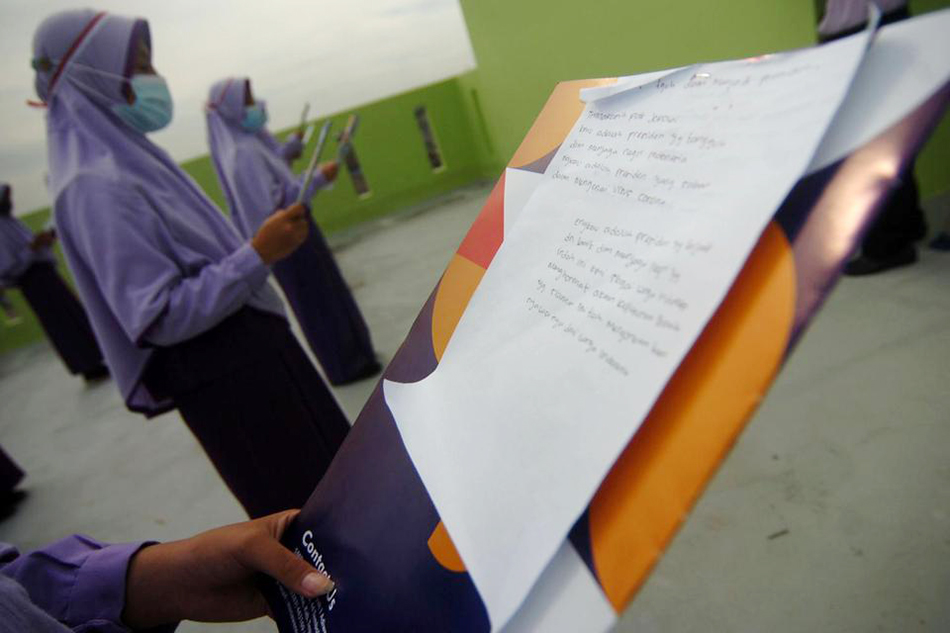

BEGITU mendapat kabar menghebohkan mengenai sastra masuk kurikulum, saya langsung menyambutnya dengan gembira. Sebab, saya mengira kebijakan pemerintah itu akan menyelesaikan persoalan yang bisa dikatakan kronis mengenai pelajaran sastra di sekolah-sekolah. Yang saya maksudkan adalah persoalan posisi mata pelajaran sastra yang selama ini ditempatkan dalam posisi sangat lemah.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo