Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

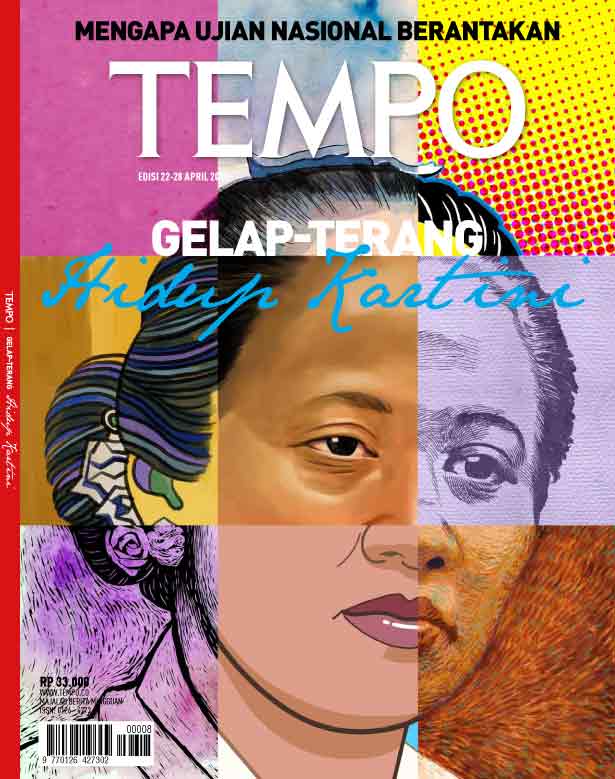

Dia Minta Dipanggil Kartini Saja

Kartini memberontak terhadap feodalisme, poligami, dan adat-istiadat yang mengungkung perempuan. Dia yakin pemberian pendidikan yang lebih merata merupakan kunci kemajuan.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo