Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pengetahuan mengenai Kartini, yang diajarkan di sekolah, tak sepenuhnya membentuk pemahaman yang melampaui hal-ihwal yang sudah klise dan rutin. Kartini, ningrat Jawa yang mendobrak kungkungan adat melalui pikiran-pikirannya, hanya diperkenalkan dan dikenang sebagai pahlawan emansipasi wanita. Soal apa persisnya pikiran-pikiran itu dan bagaimana Kartini merumuskannya tak pernah benar-benar didedahkan–kecuali untuk mereka yang berinisiatif mencari tahu sendiri.

Sebenarnya hal serupa terjadi juga pada banyak tokoh sejarah negeri ini, terutama mereka yang masuk barisan pahlawan nasional. Yang dikupas hanya sekelumit riwayat, bukan apa kontribusi sang tokoh dalam hidupnya. Seakan-akan gelar sebagai pahlawan sudah menutup pintu bagi penjelasan lainnya.

Kartini adalah pemikir feminisme awal di Indonesia. Dia perempuan yang gagasan-gagasannya mencerahkan dan mengilhami kalangan yang lebih luas. Untuk hal ini, dia meninggalkan ratusan pucuk surat—bagian dari korespondensinya dengan sahabat-sahabatnya di Belanda.

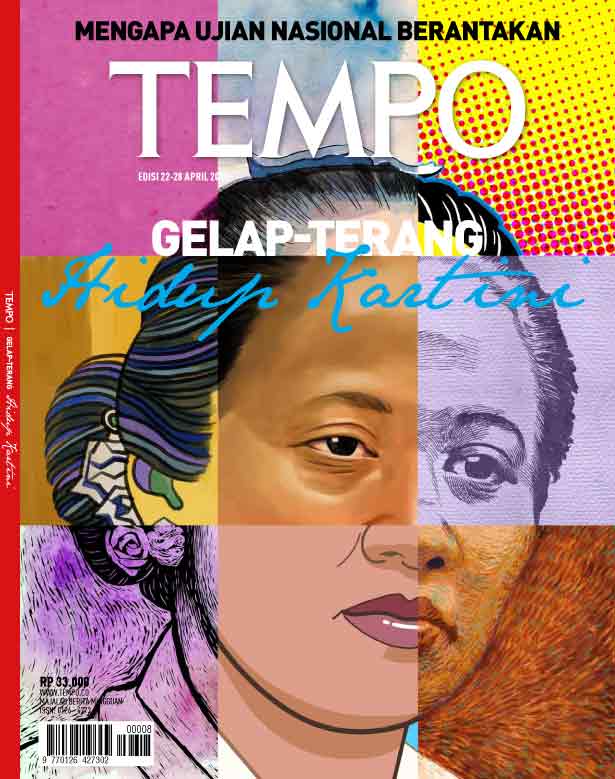

Surat-surat itu sejauh ini merupakan dokumen tertulis paling awal hasil pemikiran perempuan, dengan cakupan topik yang beragam tapi terutama meliputi kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian, yang bisa diperoleh dari masa itu. Sebagian dari surat itu dikumpulkan dan diterbitkan sebagai buku yang aslinya berjudul Door Duisternis Tot Licht (diterjemahkan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang). Dari surat-suratnyalah orang lalu bisa membangun gambaran mengenai Kartini lebih dari sekadar profilnya.

Gambaran itu memuat kisah hidupnya, lengkap dengan heroisme dan tragedinya, serta bagaimana pikiran-pikirannya ditempa sebagai respons terhadap situasi menindas yang dialaminya. Pengalaman ini penting dan, menurut Goenawan Mohamad dalam pengantar buku Aku Mau... Feminisme dan Nasionalisme (Surat-surat Kartini kepada Stella Zeehandelaar), membedakan Kartini dari para pemikir feminisme pada akhir abad ke-20, dan terutama kaum cendekiawan—yang umumnya laki-laki—pada masa kolonial Belanda. Pengalaman Kartini adalah bagaimana dia menanggung kepedihan sebagai perempuan.

Selama ini bukan tak ada usaha untuk terus-menerus menyiarkan ”gelap dan terang” kehidupan Kartini itu. Sejumlah artikel dan buku telah ditulis. Barangkali juga di luar dugaan siapa pun, ikhtiar melihat Kartini secara utuh bahkan datang dari wilayah seni kontemporer: pada 2003 kelompok musik bernama Discus menerbitkan komposisi mini-epik berjudul Verso Kartini. Tapi rekonstruksi dan hakikat perjuangan Kartini tetap terabaikan. Setiap kali hari lahir Kartini diperingati, 21 April, yang dilakukan itu-itu saja: para perempuan menempuh kerepotan berbusana tradisional, serangkaian pidato diucapkan, orang-orang barangkali juga mencoba berefleksi dalam forum-forum diskusi, atau menggelar bakti sosial, tapi sesudahnya hidup tak berubah sedikit pun.

Lebih dari itu, malah muncul kalangan yang mempersoalkan pemilihan Kartini sebagai pahlawan kaum perempuan. Mereka menganggap Kartini sebagai figur yang diatur oleh Belanda, dan bahwa pada masa yang sama sebetulnya ada beberapa perempuan lain yang lebih baik ketimbang Kartini. Tulisan Harsja W. Bachtiar berjudul ”Kartini dan Peranan Wanita dalam Masyarakat Kita”, yang diterbitkan dalam buku Satu Abad Kartini pada 1979, merupakan representasi dari suara-suara yang menggugat itu.

Adanya keyakinan dan keraguan itu sudah serta-merta menjadi pertimbangan edisi khusus Tempo kali ini. Tapi, seperti liputan-liputan sebelumnya mengenai tokoh sejarah, pretensi edisi ini bukanlah hendak berdiri di belakang salah satu pendapat, apalagi mengubah total keadaan yang telanjur mapan—tujuan yang tak pernah bisa dilakukan seketika. Yang terutama diniatkan adalah membangkitkan kembali kesadaran kenapa Kartini penting dan karena itu tak pernah kehilangan relevansinya, melalui upaya jurnalistik yang mengangkat fakta dengan menarik, dramatis, tanpa mengabaikan akurasi.

Seperti biasa, sebelum memulai liputan, kami mengundang beberapa narasumber untuk berdiskusi. Di antara mereka ada sejarawan Taufik Abdullah dan psikolog Saparinah Sadli, yang bersama Haryati Soebadio menulis buku Kartini Pribadi Mandiri sebagai jawaban untuk Harsja. Penjelasan mendalam dari para narasumber diperlukan bukan saja untuk memperoleh penggambaran yang lengkap tentang Kartini, melainkan juga perspektif yang luput dari perhitungan, misalnya kemungkinan-kemungkinan pengaruh secara tak langsung Kartini terhadap kaum nasionalis Indonesia pada masa awal kebangkitan nasional.

Segera selepas rangkaian diskusi itu memang tampak betapa Kartini bukanlah manusia yang sempurna. Dia cerdas, dia artikulatif dalam berargumen. Tapi dia lemah hati: ketika harus memilih apakah berkukuh pada pendiriannya atau menunjukkan rasa sayang kepada ayahnya, dia menyerah. Dia setuju menjalani poligami dengan menerima pinangan Bupati Rembang semata demi memulihkan martabat ayahnya.

Walau begitu, satu hal pasti: kami jadi semakin yakin bahwa kami tak keliru memilih Kartini untuk edisi khusus kali ini.

Penulis: Dwi Wiyana, Kurniawan, Y. Tomi Aryanto, Sapto Yunus, Bagja Hidayat, Philipus Parera, Agung Sedayu, Muhammad Nafi, Mahardika, SatriaHadi, Yuliawati, Retno Sulistyowati, Akbar Tri Kurniawan, Istiqomatul Hayati, Sandy Indra Pratama, Sunudyantoro, Dody Hidayat, Nurdin Kalim, Agoeng Wijaya, Agung Sedayu, Cheta Nilawaty, Nunuy Nurhayati Penyunting: Leila S. Chudori, Putu Setia, Arif Zulkifli, Purwanto Setiadi, Hermien Y. Kleden, Qaris Tajudin, Seno Joko Suyono, Tulus Wijanarko, Nugroho Dewanto, L.R. Baskoro, Bina Bektiati, Idrus F. Shahab, Yudono Yanuar, Yosep Suprayogi, Kurniawan, Y. Tomi Aryanto, Sapto Yunus, Bagja Hidayat Penyumbang Bahan: Dwi Wiyana, Dody Hidayat, Agung Sedayu, Mitra Tarigan, Edi Faisol (Jepara, Rembang), Sohirin (Demak), Ahmad Fikri (Bandung), Ging Ginanjar (Belanda), Prita Riadhini (Belanda) Bahasa: uu suhardi, sapto nugroho, iyan bastian foto: ratih p. ningsih, ijar karim Olah Foto Digital: agustyawan Pradito desain: aji yuliarto (koordinator), djunaedi, eko punto pambudi, kendra h. paramita, rizal zulfadly, agus darmawan setiadi, tri watno widodo |

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo