Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

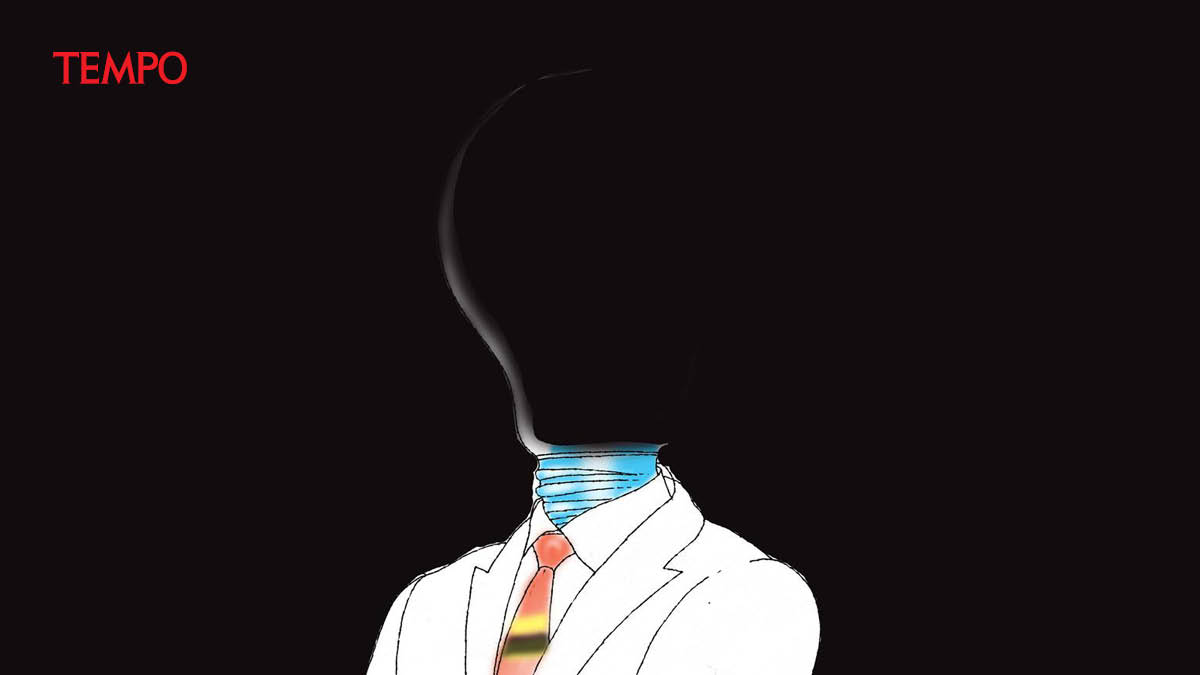

Penggunaan buzzer serta influencer akan menciptakan kebingungan, ketidakpercayaan, dan bahkan delegitimasi bagi penggunanya.

Strategi utama yang digunakan oleh buzzer dan influencer dalam permainan politik informasi adalah menciptakan kebingungan melalui misinformasi dan distraksi.

Komunikasi publik yang dilakukan oleh para pejabat pun sering kali tidak meyakinkan.

DALAM lanskap politik modern, penggunaan pendengung (buzzer) dan pemengaruh (influencer) sebagai alat propaganda telah menjadi strategi yang makin dominan. Pemerintah, partai politik, bahkan korporasi, menggunakan figur-figur ini untuk membentuk opini publik, mendominasi wacana di ruang digital, dan yang lebih kontroversial memusingkan alur informasi.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo