Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

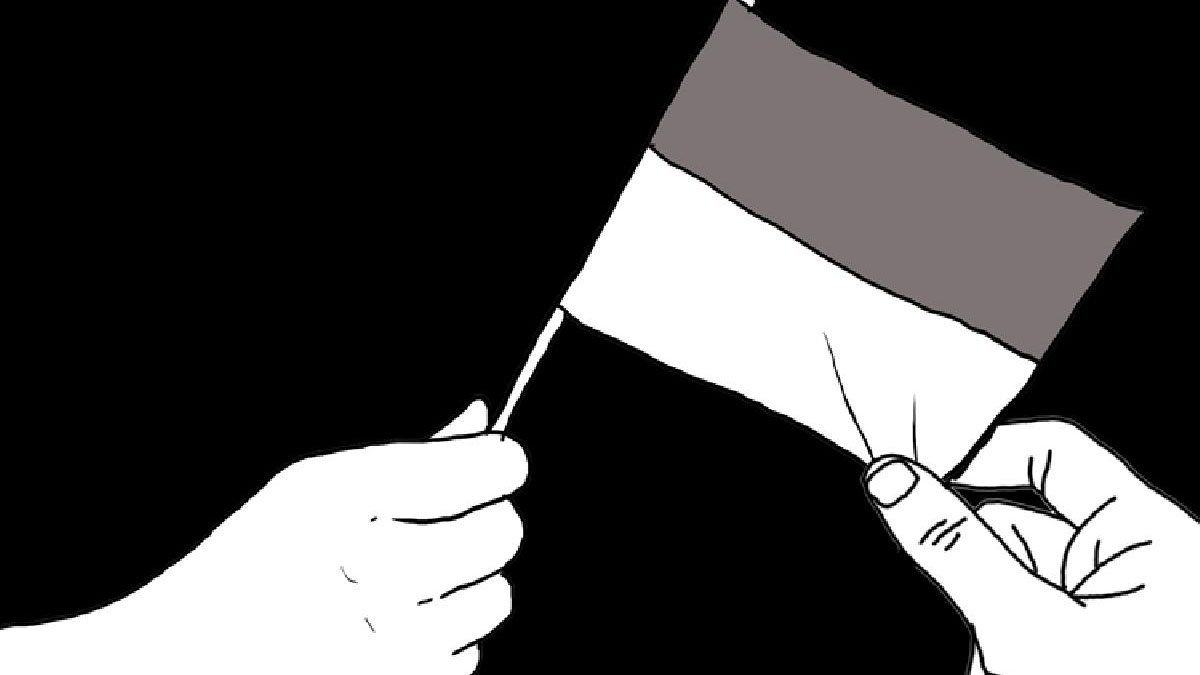

Dari pembuatan dan revisi undang-undang penting, Indonesia menuju eskalasi nasiosida.

Tatanan menjadi rusak oleh kebijakan dan manuver politik elite di periode kedua pemerintahan Jokowi.

Dari lingkungan sampai politik, Indonesia seperti mundur ke masa lampau.

The strongest man is never strong enough to maintain his mastery at all times unless he transforms his strength into right and obedience into duty. ~ Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract (1762)

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo