Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TATKALA Belanda membombardir wilayah Maguwo pada 19 Desember 1948, Dullah, yang kelak menjadi pelukis Istana Kepresidenan pada 1950-1960, terentak dan sangat gusar melihat realitas itu. Ia lantas ingin membuat dokumentasi kebrutalan tentara Belanda tersebut dari jarak dekat. Lalu muncullah ide: mengerahkan para pelukis cilik dalam perkumpulan seni lukis anak-anak yang diasuhnya terjun ke tengah peperangan untuk menggambarkan segala yang terjadi secara on the spot.

“Agar semua terekam tanpa rekayasa, karena anak-anak itu jujur. Kalau pelukis dewasa yang maju, tentara Belanda curiga. Selain itu, saya ingin menghibur anak-anak saya karena sebelumnya 80 lukisan mereka yang sudah dipak dan akan dipamerkan di India oleh Kementerian Penerangan hilang ketika Yogyakarta diserbu Belanda,” demikian Dullah berkisah suatu waktu kepada saya.

Gagasan itu mulanya disampaikan kepada istrinya, Bibi Fatima. Sang istri menghalangi: “Itu anak orang. Mereka punya ayah, punya ibu, punya saudara. Kalau mereka keserempet mortir atau peluru nyasar, panjenengan mau apa?” kata Bibi, yang belum memiliki anak.

Dullah bimbang. Ia lalu mendekati Toha, anak didik yang dibanggakannya saat itu. Toha, kelahiran Magelang, Jawa Tengah, 23 Juli 1937, ternyata langsung menyambut: “Siap, Pak. Saya mau!” Dan, anehnya, kesiapan Toha ini didukung sepenuhnya oleh ibunya, Soeratidjah, dan ayahnya, M. Adimidjojo, guru Hollands-Inlandsche School, meski tetap dengan peringatan: “Maju wae, Le, ning sing ngati-ati. Londo kuwi mburisrowo, ngawur tur medeni.” Artinya: “Maju saja, Le (singkatan dari tole, sebutan untuk anak lelaki Jawa), tapi yang hati-hati. Belanda itu seperti Burisrawa (raksasa dalam wayang), ngawur dan menakutkan.”

Keberanian Toha oleh Dullah dikabarkan kepada anak-anak lain. Lantas Muhammad Affandi, 12 tahun, F.X. Supono Siswosoeharto (15), dan Sri Suwarno (14) pun ikut serta. “Toha yang baru sebelas tahun saja berani, masak saya tidak,” tutur Sardjito, 14 tahun, menyahut. Mereka pun bekerja.

Toha paling aktif dalam kerja ugal-ugalan ini. Untuk mengamankan pekerjaan, ia menyamar sebagai penjual rokok. Maka dibuatnya koper kayu tempat rokok yang disandarkan pada perut dengan tali yang menggantung di leher. Di bawah koper yang berisi rokok Escort, Krista, Kansas, Dji Sam Soe, dan Commodore itu dibikin lapisan untuk menyimpan berlembar-lembar kertas bekas, cat, pensil, kuas, serta sebotol air untuk mencairkan cat.

“Kotak tempat rokok itu saya bikin sendiri karena saya memang gemar membuat handicraft, yang saya jual ke teman-teman agar dapat uang jajan,” begitu saya mendapat kisah dari Toha, yang pada 1955 tidak melukis lagi dan pada hari tuanya bekerja sebagai Kepala Biro Hukum PT Nindya Karya di Jakarta.

Toha tak menyangka dalam petualangannya tersebut ia menghasilkan banyak lukisan, yang semuanya tentu diciptakan dengan jantung yang tak henti berdebar dan rasa takut yang mencekam. Ia menggambar pasukan Republik turun dari gunung-gunung dan naik truk untuk merayakan kemenangan Serangan Umum 1 Maret 1949. Ia melukis seekor kuda sedang mengangkut amunisi gerilyawan seusai pertempuran habis-habisan. Ia menggambar polisi militer menggeledah tubuh setiap penduduk yang dijumpai di pinggir jalan disertai ancaman. Ia bahkan melukis tentara Belanda yang menenteng seekor ayam rampasan.

Toha menyaksikan dan menggambar penduduk dipukuli, disiksa tak henti, bahkan ditembak sampai mati. Dari sangat dekat ia melihat iring-iringan penduduk yang ternyata digunakan sebagai perisai hidup oleh sekumpulan tentara Belanda yang memasuki wilayah-wilayah Yogyakarta. Dalam lukisannya terekam pula tentara Belanda sedang membagikan rokok dan uang federal untuk mengambil hati penduduk. Juga sejumlah penduduk yang dipaksa mendorong mobil Belanda yang mogok.

Toha menampakkan ketelitian dalam melihat obyeknya. Pada satu lukisan terbaca jelas bahwa mobil yang dipakai Belanda bermerek Chevrolet. Juga pesawat Belanda yang bermoncong merah sehingga dijuluki Si Cocor Merah. Ketika ditangkap di Pasar Lempuyangan, ayahnya digambarkan memakai baju biru. Di samping sang ayah adalah pamannya, yang digambarkan berkumis dan berjanggut putih.

Lukisan-lukisan itu ia ciptakan di tempat yang dianggap relatif aman. Misalnya di balik batang pohon, di sudut emperan rumah, atau dari balik jendela rumah penduduk. Setiap kali opsir Belanda menghampiri, ia bergegas menyembunyikan alat-alat lukisnya sambil spontan dan “santai” menawari si opsir membeli rokok dagangannya.

Tentu semua lukisan itu diciptakan dengan jantung berdegup-degup. Tapi ketegangan yang luar biasa justru didapati di rumahnya. “Pada waktu itu ada tentara Belanda masuk ke rumah, mencari kakak yang dikenali sebagai gerilyawan. Kami semua mengatakan tidak tahu. Si tentara ngamuk. Saya didudukkan di pojok untuk diinterogasi,” kata Toha. Setelah tentara itu pergi tanpa hasil, Toha merekonstruksi adegan tersebut di atas kertas 7 x 9,9 sentimeter.

Toha menghasilkan lebih dari 60 lukisan. Adapun total lukisan anak-anak yang dikumpulkan Dullah berjumlah 84. Dullah merasa sukses dengan misinya, meski ia sangat menyesal karena Sardjito ditangkap Belanda dan dihukum tujuh tahun penjara. Sebelum Indonesia sepenuhnya berdaulat pada akhir 1949, setumpuk lukisan itu dibungkus dengan kertas tebal dan disembunyikan di plafon rumah oleh Bibi Fatima. “Kalau Belanda tahu, bisa dibakar lukisan itu,” ujar Dullah.

Dullah menceritakan apa yang dilakukannya tersebut kepada Bung Karno, yang ia temui di Gedung Agung, Yogyakarta. Bung Karno menganggap lukisan-lukisan itu aset berharga negara dan bagus apabila kelak dijadikan koleksi Istana Kepresidenan. Dullah menolak dengan berbagai alasan. Akhirnya lukisan-lukisan itu dipajang di ruangan khusus di Museum Dullah, Jalan Cipto Mangunkusumo 15, Laweyan, Solo, Jawa Tengah, yang dibuka sejak 1988.

Mohammad Toha, 1979./Dok TEMPO/Aris Amiris

PEMERINTAH Belanda mengetahui keberadaan lukisan-lukisan langka itu. Legermuseum (Museum Angkatan Bersenjata) di Delft berhasrat memamerkan khusus lukisan Toha. Ia lalu menghubungi Museum Dullah. Tapi Dullah keberatan dan menolak ajakan berpameran. “Mungkin dipamerkan dengan kehormatan. Tapi, sebelum dikembalikan, bisa saja lukisan itu disemprot dulu dengan zat kimia sehingga pelan-pelan akan remuk seperti kerupuk,” kata Dullah penuh curiga. Ia memang sering menjadi buruan Belanda dan berkali-kali masuk penjara Hoofdbureau van Politie.

Tapi pihak Belanda terus mencari jalan. Mereka menghubungi Toha langsung, tentu sambil menegas-negaskan bahwa lukisan-lukisan yang diciptakan Toha sepenuhnya miliknya. Dengan begitu, Toha memiliki otoritas untuk memamerkannya di mana saja. Belanda berhasil. Toha pun bersitegang dengan Dullah, sampai akhirnya Dullah melepaskan lukisan Toha dari dinding museumnya untuk diboyong ke Delft. Legermuseum, lewat firma Blom en van der Aa, mengasuransikan 45 lukisan yang dipinjam tersebut senilai 1 juta gulden atau Rp 1,4 miliar kala itu.

Pameran pun berlangsung pada Mei-September 1992. Belasan ribu orang dilaporkan menyaksikan dengan perasaan takjub. Dan deretan lukisan mini itu pun dijunjung sebagai satu-satunya lukisan anak-anak yang merekam revolusi bersenjata di dunia. Di situ sosok Toha cilik yang berjualan rokok dijadikan patung lilin ala Madame Tussauds. Kisah nekatnya direkonstruksi dalam film semidokumenter oleh IDTV Amsterdam dengan judul Een Waarheid Met Vele Gezichten (Kebenaran dalam Banyak Wajah).

Pameran selesai. Toha puas dan sangat bangga. Lukisan diboyong kembali ke Indonesia. Namun 45 lukisan tersebut ternyata tidak kembali ke Museum Dullah. Tentu saja Dullah menggerutu. “Bibi menyimpan lukisan itu sambil bertaruh nyawa. Setelah aman, Toha yang merasa punya. Ora mathuk iki (Tidak benar ini)....” ucap Dullah. Sedangkan Toha merasa, secara hukum, lukisan itu miliknya.

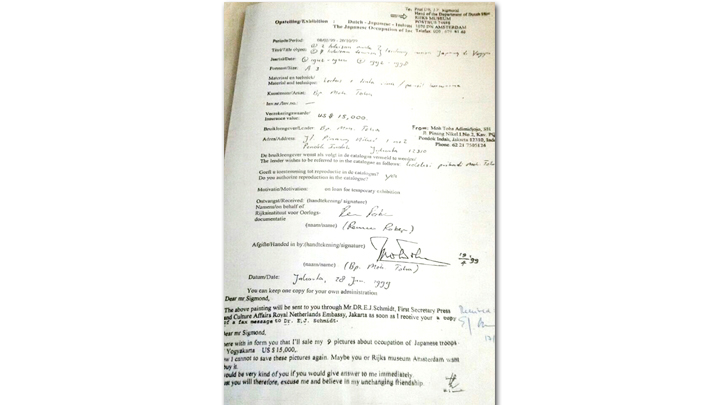

Kuitansi pembelian sembilan lukisan Toha oleh museum Belanda/Dok TEMPO/Aris Amiris

Pada 1996, beberapa bulan setelah Dullah wafat pada usia 75 tahun, foto 44 dari 45 lukisan itu beredar dari rumah ke rumah kolektor. Toha menawarkan semuanya Rp 1 miliar. Tapi yang ingin membeli per paket, terdiri atas sembilan lukisan, diperkenankan.

Sebelum lukisannya sampai ke meja kolektor, ia telah mencoba menawarkannya ke Rijksmuseum dan Tropenmuseum di Belanda. “Mereka bilang kemahalan. Ora gelem (tidak mau),” Toha berkisah. Ia juga menawari Museum Graha Lukisan milik keluarga Soeharto serta Sanggar Lukisan Istana Kepresidenan, tapi tak bersambut.

Namun entah bagaimana prosesnya, deal dengan Rijksmuseum tercapai lewat perantara J.P. Sigmon, mantan petinggi Legermuseum. Penyerahan lukisan hasil transaksi dilakukan antara Toha dan E.J. Schmidt, Sekretaris Pertama Atase Kebudayaan dan Penerangan Belanda di Jakarta. Jumlah lukisan yang dibeli hanya sembilan dengan harga US$ 15 ribu.

Setelah deal tersebut, Toha tentu masih menawarkan serenteng lukisannya kepada sejumlah kolektor, yang juga tak bersambut. Yang menarik, terkabar bahwa 44 lukisan “terlangka di dunia” itu sekarang sudah ada di Rijksmuseum. Komplet plet!

Dengan realitas dongeng itu, diam-diam Indonesia kehilangan bagian paling unik dalam romantisisme revolusi kemerdekaan.

AGUS DERMAWAN T., PENGAMAT SENI RUPA DAN PENULIS BUKU LUKISAN RAKYAT DULLAH.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo