Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Ajakan untuk tidak membaca dan mengunggah informasi tentang Covid-19 beredar luas.

Ajakan itu dianggap sebagai sikap positif beracun (toxic positivity) yang sangat berbahaya.

Fenomena toxic positivity bisa memperburuk gangguan mental, dari stres, kecemasan, hingga depresi.

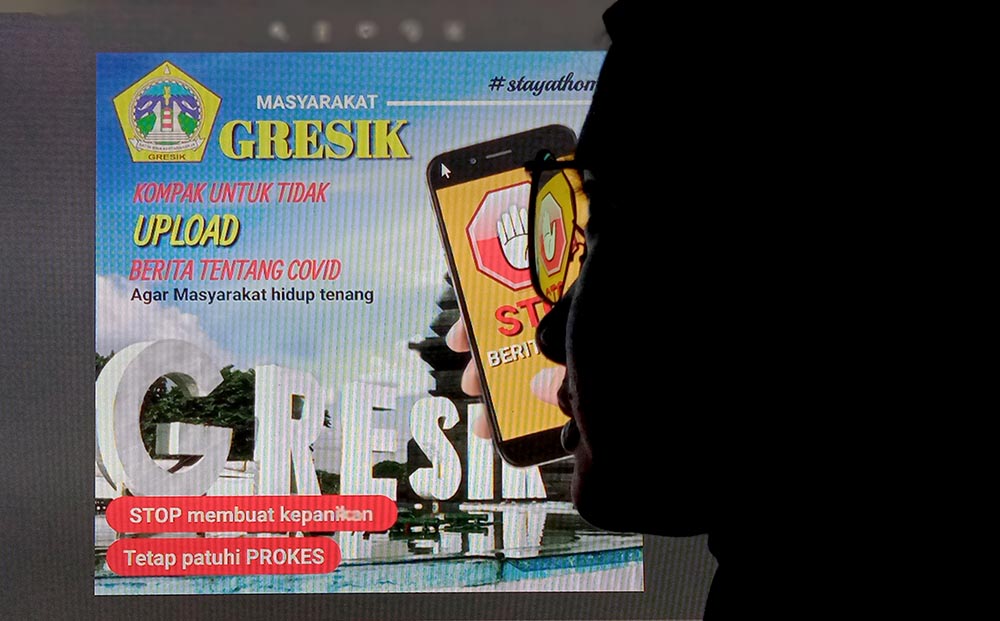

Pekan lalu, di media sosial dan aplikasi percakapan daring, tersebar poster-poster digital yang berisi pesan serupa: seruan untuk tidak membaca, mengunggah, dan membagikan berita Covid-19. Poster-poster dengan desain senada itu mengatasnamakan warga Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Purbalingga, Banyumas, Semarang, Yogyakarta, Majalengka, dan Cirebon.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam poster-poster itu tertulis kalimat-kalimat yang mirip. Misalnya “Warga Jawa Timur kompak untuk tidak upload berita tentang Covid. Biar masyarakat tenang, tenteram.” Poster-poster itu juga mencantumkan foto atau gambar landmark dari setiap wilayah. Tidak jelas siapa yang menjadi pembuat kampanye ini, tapi poster itu sempat viral di Internet.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Sasmito Madrim mengecam penyebaran poster-poster itu. Sasmito menilai ajakan tersebut dapat membahayakan keselamatan publik. “Seruan ini berpotensi membuat publik tidak mendapatkan informasi yang tepat,” kata Sasmito dalam keterangannya, Sabtu dua pekan lalu.

Sasmito melihat ada kesamaan pesan yang beredar itu. Ajakan agar masyarakat tidak membaca serta mengikuti informasi dan berita tentang Covid-19 di media karena dianggap bisa mengganggu imunitas. “Temuan jurnalis di beberapa kota, pesan ini awalnya justru disebarkan oleh pejabat dan aparat setempat,” ujarnya.

AJI menilai hal itu merupakan bagian dari propaganda keliru yang bisa membahayakan keselamatan publik. Sebab, ajakan tersebut disampaikan pada saat wabah meluas dan menyebabkan warga sulit mendapatkan layanan fasilitas kesehatan yang sudah penuh pasien.

Lebih jauh, menurut Sasmito, ajakan ini bisa menyebabkan masyarakat terjebak pada rasa aman palsu (sebagai salah satu bentuk toxic positivity), yang justru akan membuat mereka abai dengan protokol kesehatan. Padahal informasi akurat mengenai skala penularan dan dampak pandemi justru dibutuhkan warga untuk membangun kesiapsiagaan.

Mural bertema Covid-19 di Cikoko, Cawang, Jakarta, 23 Juli 2021. Tempo/Hilman Fathurrahman W

Tren seruan untuk "hanya membagikan hal-hal positif" sebetulnya bukan hal baru. Di media sosial, fenomena ini muncul sejak bertahun-tahun lalu, lewat tagar semacam #GoodVibesOnly #NoNegativity #AlwaysPositive. Pada masa pandemi, hal-hal semacam ini, meski terkesan biasa-biasa saja, bisa menjadi sumber "racun" yang dapat mengganggu kesehatan mental.

Psikolog bisnis dan ahli ilmu saraf asal Inggris, Lynda Shaw, mengatakan, dalam jangka panjang, dorongan untuk terus bersikap dan berpikir positif dalam berbagai kondisi bakal berdampak pada munculnya gangguan mental, seperti kecemasan, hilangnya rasa percaya diri, dan kelelahan berat (burnout). “Karena dorongan untuk terus bersikap positif akan membuat manusia kehilangan kemampuan merasakan emosi-emosi wajar,” kata Lynda dalam kolomnya di Managers.co.uk, Mei lalu.

Dalam kondisi pandemi yang serba tak tentu dan sulit, fenomena seruan untuk bersikap positif beracun itu justru semakin ngetren. “Terutama di media sosial, ketika kita melihat banyak orang berupaya tetap memperlihatkan kehidupan mereka yang baik-baik saja, bahagia, punya hobi menyenangkan, dan mendapatkan prestasi. Padahal hal-hal semacam itu tak menggambarkan realitas yang sebenarnya.”

Di media sosial, ujar Lynda, orang memang cenderung hanya menunjukkan momen-momen terbaik mereka. Tapi di sisi lain, kepositifan berlebih ini mendorong terbentuknya budaya untuk membandingkan kehidupan diri sendiri dengan orang lain. “Kita menjadi lebih kritis terhadap diri kita sendiri.” Akibatnya, kita menjadi tertekan untuk selalu menunjukkan hal-hal positif dan merasa gagal ketika kita sedang tak melakukan apa-apa.

Manusia pun, Lynda menjelaskan, cenderung mengkategorikan emosi dalam dua kutub: positif dan negatif. Positif biasanya berupa perasaan yang menggambarkan kebahagiaan, seperti harapan dan optimisme. Sedangkan emosi negatif berupa ketakutan, kesedihan, atau kemarahan.

Ilustrasi seorang wanita membaca berita pada telpon genggam. Shutterstock

“Padahal semua bentuk emosi adalah positif, karena hal itu menjadi barometer kita untuk mengetahui kapan segala sesuatunya berjalan baik atau tidak.” Emosi adalah sinyal peringatan dan alat pembelajaran untuk memotivasi kita agar berbuat lebih baik.

Nah, dengan dorongan untuk terus bersikap positif, kita akan terbiasa mengabaikan perasaan-perasaan "negatif" yang menjadi penyebab kecemasan dan stres. Menurut sejumlah penelitian, dampak dari kebiasaan menekan emosi ketika dalam kondisi stres adalah membuat kita lebih rentan terhadap sejumlah kondisi medis akibat meningkatnya kadar hormon stres (kortisol).

“Terjebak dalam keadaan ini akan terus meningkatkan detak jantung kita, mencegah kualitas tidur yang baik, dan mengganggu sistem pencernaan kita.”

Psikoterapis asal Baltimore, Amerika Serikat, Carolyn Karoll, mengatakan, di tengah situasi pandemi, fenomena toxic positivity bisa memperburuk gangguan mental, seperti stres, kecemasan, hingga depresi. “Fenomena kepositifan berlebihan ini mengabaikan kesusahan yang dihadapi banyak orang,” kata Karoll, dikutip dari Healthline, 22 Juli lalu.

Di sisi lain, orang-orang yang terus menggaungkan kepositifan berlebih terus mendorong orang untuk tetap produktif, berprestasi, dan tetap semangat pada masa sulit. “Hal itu membuat orang lain yang tak mampu bersikap positif menjadi merasa tak berharga.”

Karena perlu diingat, kata Karoll, tak semua orang bisa mengatasi masalah atau stres yang sedang mereka rasakan dengan tetap produktif bekerja, sibuk melakukan aneka kegiatan, atau mencoba hal-hal baru, seperti memasak dan belajar bahasa asing. “Bagi yang tak terbiasa, dorongan ini malah akan menyulut mereka menjadi lebih cemas, bahkan depresi.”

PRAGA UTAMA

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo