Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Ketika jalan rusak, kita menuntut pemerintah memperbaiki dan memuluskannya.

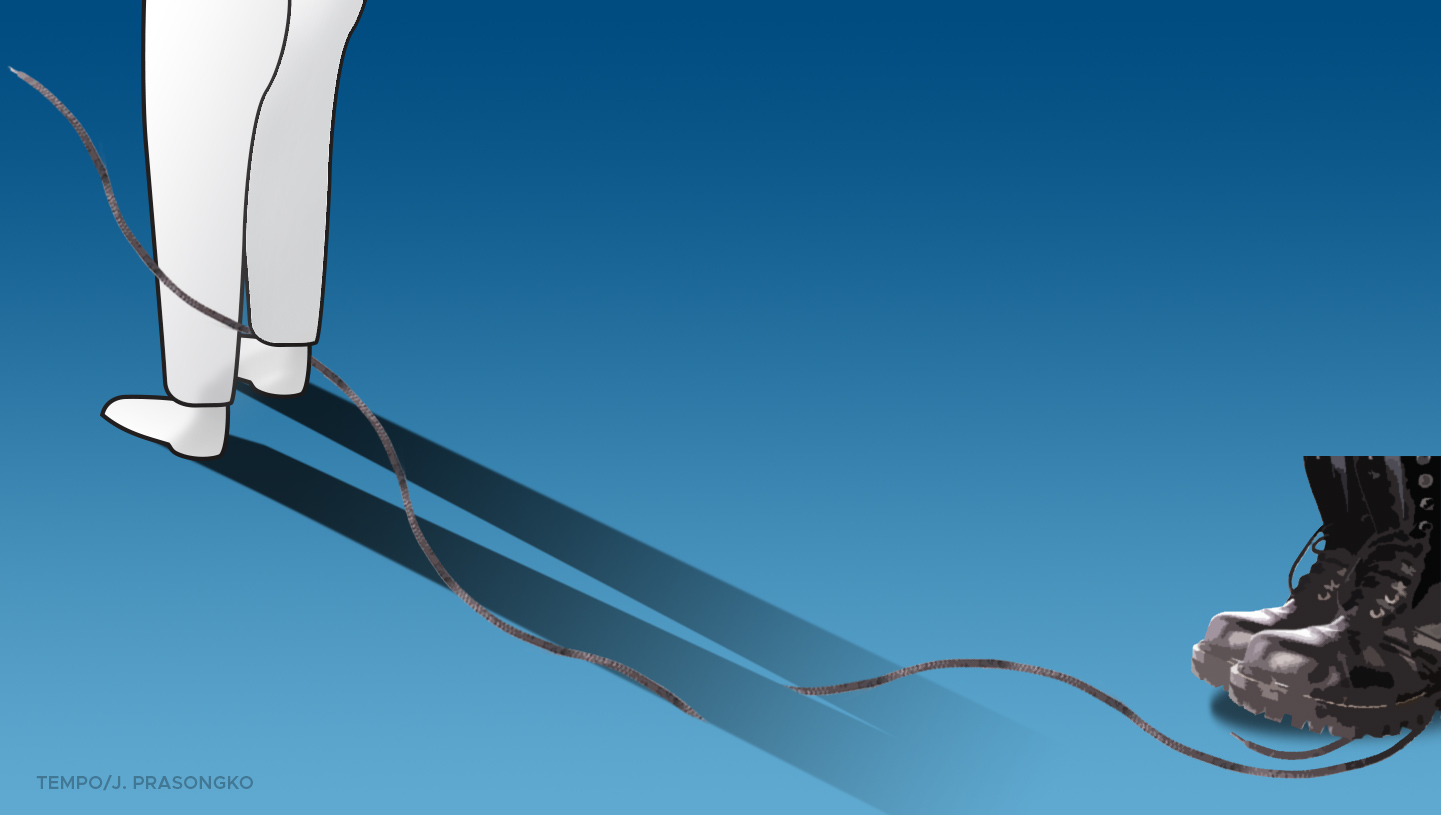

Ketika jalan jadi mulus, anak-anak mengebut sehingga orang tua memasang polisi tidur.

Ketidakpatuhan pada aturan, norma, dan etika menuntut biaya tak sedikit.

DI gang yang menghubungkan Pasar Palmerah di Jakarta Selatan dengan stasiun kereta tak jauh dari situ, kini terpasang “polisi tidur”. Masih baru: warna karetnya masih kuning bergaris hitam.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo