Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

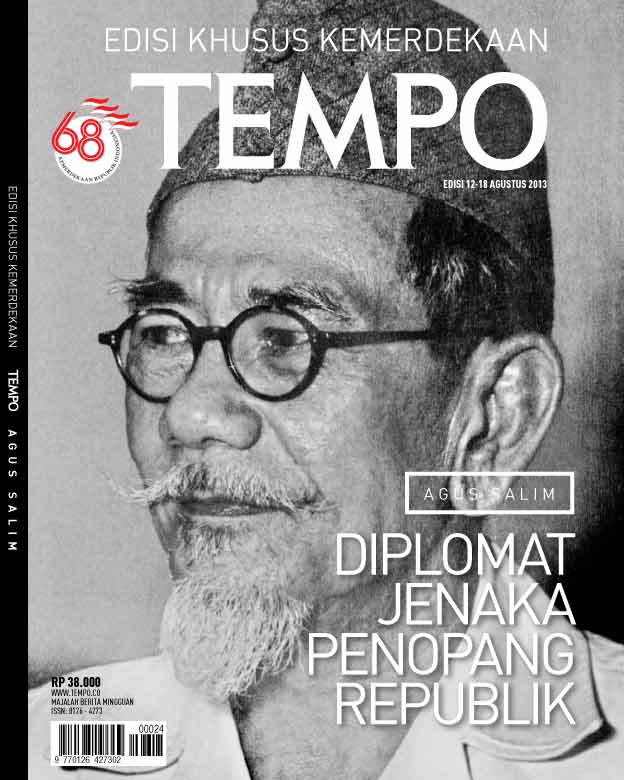

Tutur katanya begitu runut dan tertata, khas orang sekolahan. Kadang dia berbicara dalam bahasa Belanda dan Inggris yang fasih. Wawasannya luas. Bagi yang baru mengenalnya, tentu tak akan mengira Bibsy Soenharjo tak pernah mengenyam pendidikan bangku sekolah. Bibsy, yang bernama asli Siti Asiah, adalah "lulusan" homeschooling sang ayah, Haji Agus Salim.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo