Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

SIDANG kedua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) hampir rampung saat Liem Koen Hian mengajukan permohonan pengunduran diri. Dalam sepucuk surat yang ditujukan kepada Ketua BPUPKI Radjiman Wedyodiningrat, dia menyatakan tak lagi berhak menjadi anggota badan bentukan pemerintah Jepang itu karena statusnya yang bukan orang Indonesia asli.

“Liem mengundurkan diri dari BPUPKI karena marah usulnya soal kewarganegaraan ditolak,” kata ahli sejarah Tionghoa Indonesia, Didi Kwartanada, Selasa, 16 Juli lalu. Status warga negara merupakan salah satu isu krusial selama pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar dalam sidang BPUPKI.

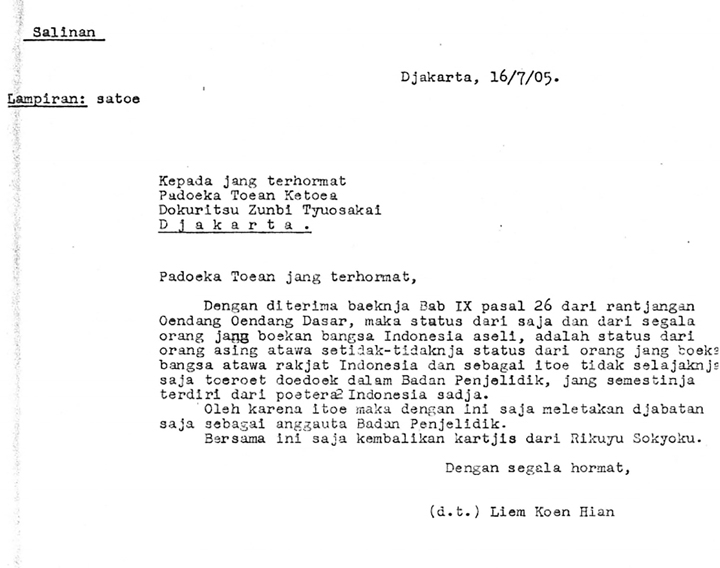

Surat Liem Koen Hian hanya berisi tiga kalimat. Dalam surat tertanggal 16 Juli 1945 itu tersirat kekecewaan pendiri Partai Tionghoa Indonesia tersebut terhadap definisi warga negara Indonesia dalam bab IX pasal 26 rancangan konstitusi yang menyatakan, “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”

Liem Koen Hian dalam sebuah seremoni di Lapangan Banteng, 1952. Dok. Keluarga

“Dengan diterima baiknya bab IX pasal 26 dari rancangan Undang-Undang Dasar, maka status dari saya dan dari segala orang yang bukan bangsa Indonesia asli adalah status dari orang asing atau setidak-tidaknya status dari orang yang bukan bangsa atau rakyat Indonesia dan sebagai itu tidak selayaknya saya turut duduk dalam Badan Penyelidik, yang semestinya terdiri dari putra-putra Indonesia saja,” tulisnya.

Liem Koen Hian masih 48 tahun saat dipilih menjadi satu dari 63 anggota BPUPKI, yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chôsa-kai. Dia mewakili peranakan Tiong-hoa bersama Oey Tiang Tjoei, pemimpin surat kabar Hong Po; Oei Tjong Hauw, ketua partai kaum peranakan Tionghoa Chung Hua Hui; dan Tan Eng Hoa, sarjana hukum asal Semarang yang mengusulkan pasal kebebasan berserikat.

Perwakilan kaum minoritas yang juga ikut dalam BPUPKI adalah Abdurrahman Baswedan, pendiri Partai Arab Indonesia, yang mewakili warga keturunan Arab, dan Pieter Frederich Dahler sebagai wakil peranakan Indo-Belanda. Bersama para pendiri bangsa lain, seperti Sukarno, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, serta Ki Hadjar Dewantara, mereka turut merumuskan fondasi Republik.

Sebelum mengundurkan diri, Liem Koen Hian menyampaikan gagasannya mengenai status warga negara bagi peranakan Tionghoa di Indonesia. Menurut dia, orang Tionghoa yang lahir dan tinggal di wilayah Indonesia saat negara Indonesia dideklarasikan otomatis ditetapkan sebagai warga negara atau rakyat Indonesia. Baru setelah itu mereka diberi kebebasan mempertahankan atau menolak status tersebut. Dia ingin penetapan ini dicantumkan dalam konstitusi. “Penetapan semacam ini bukan hal yang ganjil,” ujarnya.

Salinan surat pengunduran diri Liem Koen Hian dari BPUPKI. Repro: TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Dalam argumennya, seperti dikutip dari risalah sidang BPUPKI, Liem merujuk pada konstitusi Prancis, yang memuat pasal bahwa semua orang yang lahir dan tinggal di wilayah Prancis serta-merta menjadi warga negara Prancis. Baru dalam pasal selanjutnya disebutkan, saat berumur 21 tahun, orang itu bisa memilih untuk memakai atau menanggalkan status sebagai rakyat Prancis.

Usul Liem memantik perdebatan para peserta rapat. Dalam rancangan konstitusi yang disusun tim perumus, pasal 26 mengatur bahwa warga negara ialah “orang-orang bangsa Indonesia asli”. Adapun orang-orang bangsa lain ditetapkan sebagai warga negara lewat undang-undang. “Kalau dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar, bahwa semua penduduk Tionghoa dan Arab menjadi warga negara, ada kemungkinan besar kewarganegaraan ganda. Sebab, kita tidak mengetahui bagaimana anggapan negeri Tiongkok dan negeri lainnya terhadap bangsa Tiong-hoa dan lain-lain yang ada di sini,” kata Soepomo, salah satu perumus konstitusi.

Pendapat Liem bahkan ditentang Oey Tiang Tjoei dan Oei Tjong Hauw, yang menolak klausul warga negara otomatis itu. “Di antara bangsa Tiong-hoa yang hidup di Indonesia, masih banyak yang memegang teguh kerakyatannya, yaitu kerakyatan Tiongkok, setelah kerakyatan Belanda lenyap,” tutur Oei Tjong Hauw. Oey Tiang Tjoei bersikap lebih moderat dan berpendapat bahwa orang Cina peranakan harus diberi kesempatan mempertahankan kewarganegaraan Cina mereka.

Leo Suryadinata, penulis biografi politik Liem, mengatakan tokoh pejuang itu mengusung gagasan Indonesierschap, yaitu semacam nasionalisme menuju kemerdekaan Indonesia. “Liem sudah membayangkan ada nation bernama Indonesia. Bagi seorang peranakan Tionghoa, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia merupakan ide yang maju pada zaman itu,” ucap Leo, Senin, 5 Agustus lalu.

Abdurrahman Baswedan, pendiri Partai Arab Indonesia.

Jiwa keindonesiaan Liem tak muncul seketika. Dia tumbuh di tengah era kebangkitan gerakan Pan-Cina yang diprakarsai dokter Sun Yat-sen pada awal abad ke-20. Gerakan itu tidak semata bentuk ekspresi nasionalisme Cina, tapi juga penolakan peranakan Tionghoa terhadap status inferior mereka dalam strata masyarakat kolonial. Pemerintah kolonial Belanda mengelompokkan penduduk di tanah jajahan menjadi tiga kelas, yakni wangsa Eropa, peranakan Tionghoa dan Arab, serta, di strata terbawah, kaum pribumi.

Di tengah menguatnya sentimen Pan-Cina, Liem muda menyatakan dirinya sebagai seorang nasionalis Cina. Pandangannya kukuh selama dia menjadi wartawan di sejumlah surat kabar di Jawa dan Sumatera, seperti Tjhoen Tjhioe, Sinar Soematra, dan Pewarta Soerabaia. “Awalnya Liem pengagum Cina. Sejumlah media massa tempat dia bekerja berkiblat ke Cina,” kata Didi Kwartanada.

Pemikiran Liem si wartawan bergeser setelah bersinggungan dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional, khususnya pendiri Indische Partij, dokter Tjipto Mangoenkoesoemo. Dia mengakrabi gagasan Tjipto tentang nasionalisme Indonesia (saat itu Hindia Belanda) pada 1920-an. “Ketika berdiskusi dengan Tjipto dan tokoh pergerakan lain, Liem meyakini Indonesia pasti merdeka. Dia balik mengkritik gagasan nasionalisme kaum Tionghoa yang dekat ke Cina,” ucap Rojil Nugroho Bayu Aji, dosen sejarah Universitas Negeri Surabaya.

Peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia terhadap pemerintah kolonial pada 1926-1927 turut mempengaruhi pergeseran ideologinya “Liem meyakini bahwa perjuangan kaum pribumi Indonesia melawan Belanda bakal berujung pada kemerdekaan Indonesia,” tulis Leo dalam biografi Liem Koen Hian. Dalam perkembangannya, dia menilai peranakan Tiong-hoa lebih dekat dengan pribumi ketimbang orang Cina totok. “Orang peranakan lahir, makan, dan mati di Indonesia. Indonesia tanah airnya,” ujar Didi.

Pergeseran orientasi politik membuatnya berseteru dengan grup Sin Po, yang mengkampanyekan nasionalisme Cina di kalangan peranakan Tionghoa. Dia juga berselisih tajam dengan para pemimpin Chung Hua Hui, yang ia tuding pro-Belanda. Liem acap menyebarkan gagasannya lewat Sin Tit Po, surat kabar yang didirikannya di Surabaya.

Tjipto Mangoenkoesoemo

Dia juga menyampaikannya langsung kepada komunitas peranakan Tionghoa, seperti saat memberikan pidato di Surabaya pada 23 Agustus 1932. Saat itu Liem menyerukan warga keturunan Cina di Indonesia mesti menganggap diri mereka Indonesier, orang Indonesia dalam istilah Belanda. Para hadirin menyambut hangat pidatonya.

Akibat sikapnya itu, Liem pernah berdebat dengan dokter Soetomo pada 1936. Saat itu, Soetomo baru pulang dari belajar di Jepang. Sekembali ke Jawa, pendiri Boedi Oetomo ini menuliskan kesannya atas perjalanan itu di Soeara -Oemoem, surat kabar Partai Indonesia Raya besutannya. Soetomo memuji kemajuan Jepang dan menyatakan kekagumannya pada Negeri Matahari Terbit.

Liem mengkritik Soetomo lewat Sin Tit Po. Dia mengatakan Soetomo, sekalipun pemimpin nasionalis, memiliki pandangan yang dangkal mengenai Jepang. Puja-puji Soetomo kepada Jepang seakan-akan menutup mata atas fakta bahwa imperialisme Jepang mengancam negara-negara Asia lain. Menurut Liem, Soetomo tak ubahnya propagandis imperalisme Jepang, yang saat itu menginvasi Cina.

Dokter Soetomo dalam kamar periksa di kantornya di Simpang Duku, Surabaya. tropenmuseum

Soetomo membalas kritik itu dengan menyatakan bahwa Liem sebagai orang Tionghoa yang menaruh dendam kepada Jepang karena negara itu telah menyerang Cina. Saling bantah antara Liem dan Soetomo memicu polemik yang meluas hingga Tjipto Mangoenkoesoemo turun tangan menengahi. Dalam tulisan di surat kabar Kebangoenan, 19 September 1936, Tjipto tidak membenarkan tuduhan Liem kepada Soetomo, tapi juga membela ide anti-imperialisme Liem. “Liem Koen Hian adalah seorang Indonesier, dengan atau tanpa peci, sebab Indonesierschap adalah suatu konsepsi politik,” tulisnya.

Liem begitu berterima kasih kepada Tjipto dan makin menghormatinya. Saat mengetahui Tjipto sakit parah di Sukabumi, Jawa Barat, pada 1940, Liem membo-yongnya ke Batavia untuk dirawat di Rumah Sakit Jang Seng Ie (kini Rumah Sakit Husada). Ketika Tjipto wafat tiga tahun kemudian, Liem yang mengurus jenazahnya untuk dimakamkan di Ambarawa, Jawa Tengah. “Liem-lah yang menaburkan tanah ke dalam peti mati Tjipto sebagai tindakan simbolis bahwa, secara Islam, pemakamannya dilakukan secepatnya,” tutur Didi Kwartanada.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo