Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

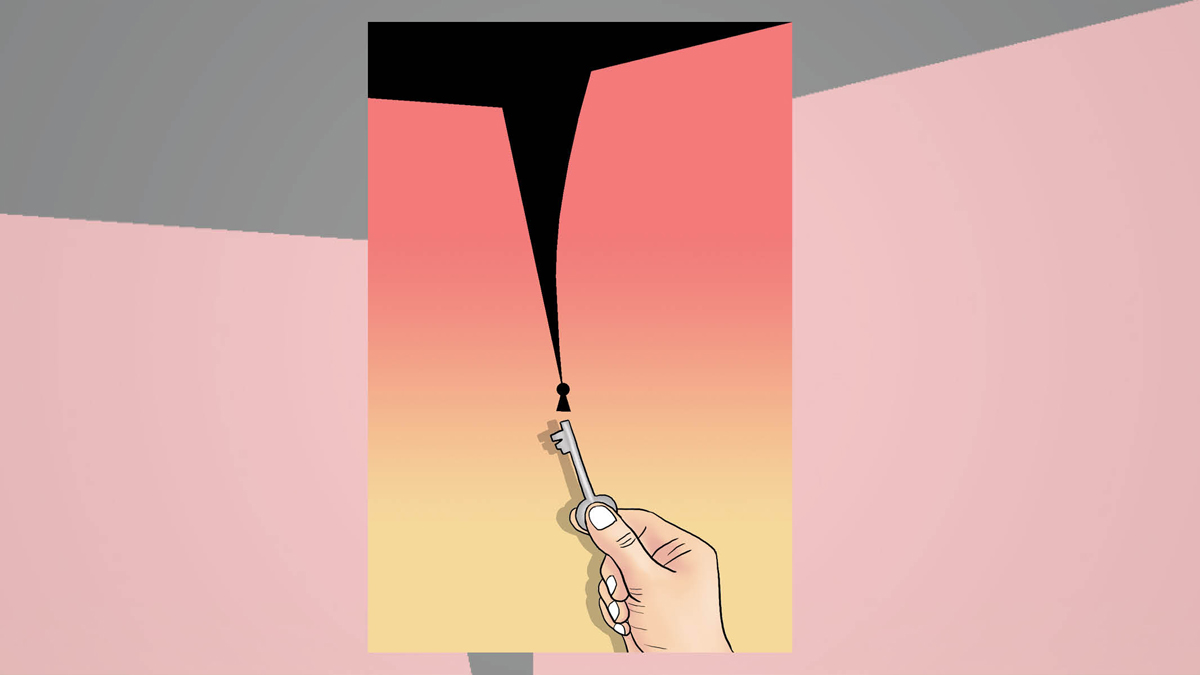

MPR ingin mengamendemen UUD 1945 untuk mengembalikan GBHN.

Seiring-sejalan dengan keinginan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi.

Ancaman bagi demokrasi.

PIDATO Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo dalam sidang tahunan 16 Agustus 2021 menegaskan kembali keinginan lama para elite politik dalam amendemen Undang-Undang Dasar (UUD)1945, terutama mengembalikan Garis-Garis Besar Haluan Negara, seperti di masa otoriter Orde Baru. Presiden Joko Widodo setuju dengan rencana itu.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Selubung Robohnya Demokrasi"