Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Dalam kurun 2023-2024, setidaknya ada 27 kasus pelanggaran kebebasan akademik di berbagai kampus.

Ada yang keliru dari cara berpikir negara, pemerintah, dan birokrasi kampus terhadap prinsip kebebasan akademik.

Prinsip kebebasan akademik diadopsi oleh Komnas HAM pada 2021 melalui dokumen Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.

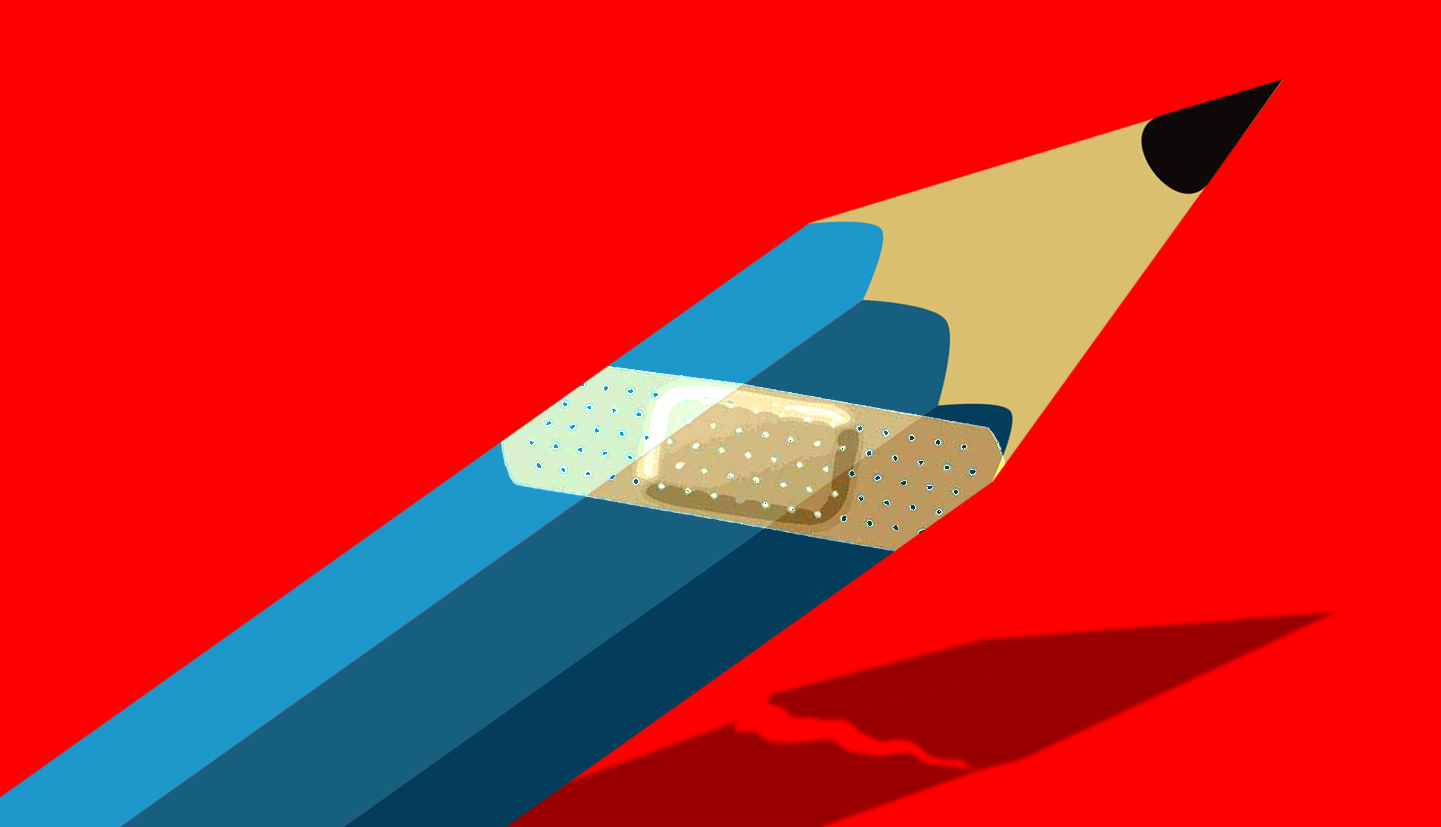

KEMERDEKAAN di dunia akademik hadir melalui prinsip kebebasan akademik. Namun, di Indonesia, kebebasan itu tampaknya masih sebatas “utopia”. Kebebasan itu baru sekadar khayalan tanpa mampu diwujudkan dalam kehidupan nyata.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

1 Kika.or.id

2 Ibid.

3 Ibid, hlm. 4.

4 Prinsip 2 Surabaya Principle on Academic Freedom.

5 Prinsip 4 Surabaya Principle on Academic Freedom.

6 Prinsip 5 Surabaya Principle on Academic Freedom.

7 Dokumen Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 Tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi ini dapat diunduh melalui tautan ini.

Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan CV ringkas.