Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Dalam dua pekan ini, warganet dipusingkan dengan munculnya dua video yang berisi klaim-klaim keliru dan menyesatkan terkait Covid-19 di YouTube dan Facebook. Video-video itu memang akhirnya dihapus oleh dua platform besar tersebut. Tapi ratusan ribu bahkan jutaan orang telah menontonnya. Peristiwa tersebut kembali memantik kritik sekaligus pertanyaan: “Apakah raksasa media sosial terlalu besar untuk dimoderasi?”.

- TikTok baru-baru ini terlibat dalam panasnya hubungan Cina-Amerika Serikat. Beberapa waktu lalu, aplikasi video pendek milik raksasa teknologi Tiongkok, ByteDance, ini dituding bakal digunakan oleh pemerintah Cina untuk memata-matai warga AS. Presiden AS Donald Trump lalu menyatakan bakal melarang TikTok, meski kemudian menyatakan larangan itu bisa batal jika sebelum 15 September TikTok diakuisisi perusahaan AS.

Halo pembaca Nawala CekFakta Tempo! Dalam edisi kali ini, saya akan membahas tentang dua video yang ramai dibicarakan. Video pertama pasti Anda sudah bisa menebaknya. Ya, video milik musisi Anji yang berisi wawancara dengan seorang pria bernama Hadi Pranoto, yang mengklaim telah menemukan obat Covid-19. Sementara video kedua berisi klaim-klaim berbahaya seputar Covid-19 dari sekumpulan orang yang menamakan diri “America’s Frontline Doctors”. Bagaimana YouTube dan Facebook menindak video-video itu? Dan mengapa butuh waktu yang lama bagi keduanya untuk menghapus video-video itu?

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Apakah Anda menerima nawala edisi 7 Agustus 2020 ini dari teman dan bukan dari email Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Nawala edisi ini ditulis oleh Angelina Anjar Sawitri dari Tempo Media Lab.

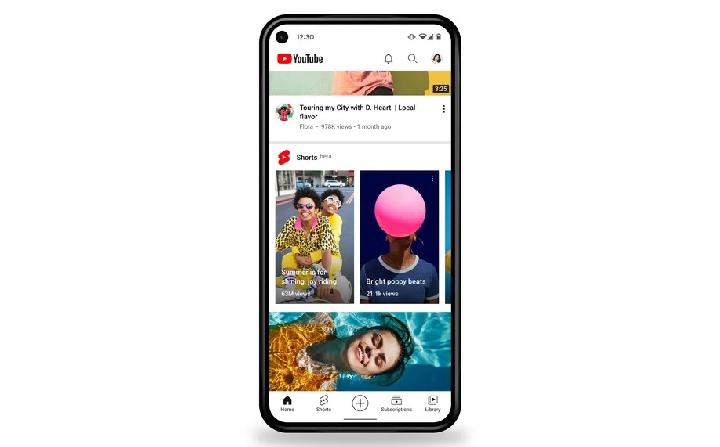

YOUTUBE & FACEBOOK TERLALU BESAR UNTUK MODERASI?

Hingga hari ini, 6 Agustus 2020, “Anji” masih menjadi salah satu kata kunci yang paling banyak dicari pengguna Google. Sebabnya tak lain adalah kontroversi yang ditimbulkan akibat video wawancaranya bersama seorang pria bernama Hadi Pranoto. Dalam video yang diunggah ke YouTube pada 31 Juli lalu itu, terdapat klaim-klaim keliru dan menyesatkan seputar Covid-19, termasuk obat bernama “Antibodi Covid-19” yang disebut efektif menyembuhkan penderita infeksi yang disebabkan oleh virus Corona baru, SARS-CoV-2, tersebut.

Dua hari usai diunggah, tepatnya pada 2 Agustus sekitar pukul 22.00 WIB, video itu dihapus oleh YouTube dengan alasan “melanggar Persyaratan Layanan YouTube”. Tapi, sebelum dihapus, video tersebut telah ditonton sekitar 450 ribu kali. Angka ini bukanlah angka yang kecil. Apalagi, video itu dipastikan telah diunduh oleh banyak orang yang dengan cepat mengunggahnya ulang di YouTube dan media sosial lainnya, seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Ada yng menyebarkannya di aplikasi percakapan WhatsApp.

Selain video milik Anji ini, pada 27 Juli lalu, beredar video lain yang berisi klaim-klaim palsu dan berbahaya soal Covid-19, termasuk “masker tidak berguna” dan “klorokuin dapat menyembuhkan Covid-19”. Video itu berisi konferensi pers dari kelompok yang menyebut diri mereka “America’s Frontline Doctors”. Pada 28 Juli pagi, Facebook, Twitter, dan YouTube telah menghapus video tersebut karena melanggar kebijakan terkait informasi palsu tentang perawatan dan penyembuhan Covid-19.

Dalam kasus ini, Facebook menjadi platform pertama yang menghapus video itu, yakni pada 27 malam. Masalahnya, menurut laporan reporter senior NBC News, Brandy Zadrozny, video itu sudah ditonton lebih dari 20 juta kali saat dihapus oleh Facebook. Ini tidak termasuk video yang beredar di grup-grup pribadi. Dalam artikelnya, penulis senior Wired, Gilad Edelman, mengibaratkannya sebagai “seekor kuda yang telah kabur bermil-mil jauhnya sebelum pintu kandang ditutup”.

Sejumlah pakar mengatakan kejadian-kejadian semacam itu memperlihatkan bahwa platform media sosial seperti YouTube dan Facebook terlalu besar untuk dimoderasi secara efektif, meski telah memiliki kebijakan yang tepat sekalipun. Penulis senior The New York Times, Charlie Warzel, pernah berkata, “Facebook tidak bisa mengelola mis-disinformasi dalam skalanya. Jika video-video itu bisa menyebar begitu luas sebelum perusahaan mengetahuinya, tidak ada lagi harapan. Ini bukan soal menemukan perbaikannya, platform itu sendiri yang menjadi masalahnya.”

Roger McNamee, investor Silicon Valley, dalam kolomnya di Time, terlepas dari investasi pada kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) maupun manusia yang dipromosikan secara masif untuk memoderasi konten, belum ada platform yang berhasil membatasi bahaya dari konten-konten pengguna.

Ada tiga alasan mengapa raksasa media sosial tidak melakukan moderasi secara maksimal untuk mengurangi bahaya ujaran kebencian, disinformasi, dan teori konspirasi. Pertama, skala. Sebanyak 1,7 miliar orang menggunakan platform utama Facebook setiap harinya. Dari jumlah tersebut konten yang bermasalah bisa mencapai jutaan. Menurut McNamee, investasi yang substansial pada moderator AI maupun manusia, tidak dapat mencegah jutaan pesan berbahaya tersebut.

Kedua, selalu ada tenggang waktu yang diperlukan sistem untuk mengidentifikasi dan menghapus konten berbahaya. AI memang bisa bekerja dengan cepat. Namun saat ini kemampuan AI untuk memoderasi konten masih dalam proses pengembangan dan belum bisa diandalkan untuk menyelesaikan segalanya. Adapun moderasi oleh manusia membutuhkan waktu beberapa menit, bahkan hari.

Yang ketiga dan terpenting, niat. Faktanya, menurut McNamee, konten yang kita minta untuk dihapus oleh platform kerap kali dianggap berharga sehingga mereka tidak mau menghapusnya. Hasilnya, aturan untuk moderator AI dan manusia didesain untuk mengizinkan sebanyak mungkin konten. McNamee menuturkan bahwa niat ini hanya bisa diatasi dengan regulasi. Pendekatan yang permisif terhadap konten mendatangkan dua manfaat besar bagi platform, yakni keuntungan dan kekuasaan.

Selain pendapat bahwa raksasa media sosial terlalu besar untuk dimoderasi, ada pula pemikiran bahwa tidak alasan untuk menyatakan raksasa media sosial tidak bisa mencapai tujuan pengawasan yang efektif jika mereka mau menginvestasikan lebih banyak sumber daya ke tugas moderasi. Profesor komunikasi dari Universitas Syracuse, Amerika Serikat, Jennifer Grygiel, berkata, “Mereka perlu mempekerjakan lebih banyak moderator konten. Adalah mitos bahwa mereka terlalu besar untuk memoderasi atau di platform mereka terlalu banyak konten.”

Pada 2019, CEO Facebook Mark Zuckerberg menyatakan perusahaannya akan membelanjakan 3,7 miliar dolar AS untuk keamanan platform. Zuckerberg menekankan bahwa angka itu lebih besar dari pendapatan tahunan Twitter. Tapi perlu dicatat bahwa angka itu jauh lebih kecil ketimbang pendapatan tahunan Facebook yang pada 2018 mencapai sekitar 70 miliar dolar AS. Dengan kata lain, Zuckerberg hanya menyediakan sekitar 5 persen pendapatan Facebook untuk membuat produknya aman.

Pada 2018, Facebook mencatatkan laba sebelum pajak hingga 24 miliar dolar AS. Tentu bukanlah hal yang berat untuk menambah anggaran moderasi konten dan pengecekan fakta. Bahkan jika angkanya mencapai tiga kali lipat dari 3,7 miliar dolar AS, Facebook masih mendapatkan margin keuntungan yang sangat tinggi. “Sulit untuk mengatakan dengan tepat seberapa besar dampak dari investasi itu. Tapi sulit juga untuk membayangkan investasi tersebut tidak akan membuat perbedaan yang serius,” ujar Edelman.

TIKTOK VS TRUMP

Belakangan, TikTok mesti menghadapi panasnya ketegangan politik antara Cina dengan Amerika Serikat. Para politikus AS, termasuk Presiden Donald Trump, khawatir pemerintah Cina memakai aplikasi milik raksasa teknologi Tiongkok, ByteDance itu untuk memata-matai warga AS dan menyebarkan propaganda politik, meskipun TikTok berulang kali membantahnya. Pekan lalu, Trump kembali menghebohkan publik dengan menyatakan bakal melarang TikTok. Tapi dia berubah pikiran pada 3 Agustus 2020 lalu, mengatakan bahwa pelarangan itu bisa batal jika sebelum 15 September TikTok diakuisisi perusahaan AS. Beberapa pakar keamanan siber menilai langkah Trump lebih lebih mementingkan politik ketimbang keamanan nasional.

- TikTok menyatakan akan tetap berada di AS tahun-tahun mendatang. TikTok mengisyaratkan akan memenuhi permintaan Trump untuk beralih menjadi perusahaan AS paling lambat 15 September. Alasannya, menurut TikTok, platformnya telah dicintai oleh 100 juta warga AS yang menganggap TikTok sebagai rumah untuk hiburan, ekspresi diri, dan koneksi. TikTok juga menyatakan termotivasi untuk terus menghadirkan kesenangan bagi keluarga dan karir bagi mereka yang berkreasi.

- Microsoft menjadi perusahaan terdepan yang tertarik membeli TikTok. Perusahaan ini menuturkan ingin menyelesaikan kesepakatan pembelian paling lambat 15 September. Trump menyatakan akan menyetujui penjualan TikTok ke Microsoft, dan mengharapkan ada pembayaran (merujuk pada pajak yang dibayarkan dalam akuisisi) ke Departemen Keuangan AS.

- Sikap Trump melunak setelah berbicara dengan anggota parlemen dari Partai Republik dan CEO Microsoft Satya Nadella. Menurut seorang sumber yang mengetahui masalah itu, Trump mengubah keputusannya setelah mendapat tekanan dari beberapa penasihat dan anggota Partai Republik. Memblokir TikTok disebut dapat mengurangi dukungan para pengguna muda menjelang Pemilihan Presiden AS November mendatang. Selain itu, ada kemungkinan pemblokiran itu memicu gelombang tantangan hukum.

- Tidak disebutkan berapa nilai akuisisi TikTok oleh Microsoft ini. Sebuah laporan mengklaim angkanya bisa mencapai 100 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1.470 triliun. Ketika proses akuisisi rampung, menurut Microsoft, seluruh data pengguna TikTok asal AS yang berada di luar server AS bakal dihapus sehingga tidak ada campur tangan negara lain, termasuk Cina. “Microsoft akan memastikan bahwa semua data pribadi pengguna TikTok asal AS bakal dipindahkan dan tetap berada di AS.”

- Sejumlah pakar keamanan dunia maya mengatakan fokus Trump ke TikTok lebih pada kepentingan politik ketimbang masalah keamanan nasional. TikTok bersaing dalam lingkungan yang didominasi oleh jejaring sosial AS, seperti Facebook, Twitter, dan Snapchat. Facebook bahkan membuat aplikasi yang mirip dengan TikTok yang bernama Lasso, namun ditutup pada Juli lalu karena gagal mendapatkan taksi. Instagram pun meluncurkan pesaing TikTok yang disebut Reels pada Agustus ini.

- “Pemerintahan Trump melihat bahwa menahan laju TikTok dapat menjadi bagian dari strategi mereka untuk menekan kebangkitan Cina sebagai kekuatan sains dan teknologi, serta mengantisipasi persaingan dengan Cina di masa depan terkait pengumpulan, pengaturan, dan analisis data,” ujar Adam Segal, pengawas program kebijakan digital dan ruang siber di Dewan Hubungan Luar Negeri AS.

WAKTUNYA TRIVIA!

Berikut beberapa kabar tentang misinformasi dan disinformasi, keamanan siber, serta privasi data pekan ini, yang mungkin terselip dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.

- Pengguna WhatsApp kerap menerima pesan yang diteruskan (forward message) mengenai obat ajaib untuk Covid-19. Untuk memeriksa keakuratan pesan yang diteruskan itu, WhatsApp menambahkan sebuah fitur baru. Dalam pesan yang diteruskan, pengguna akan melihat tombol kaca pembesar. Ketika diklik, akan terbuka permintaan pencarian Google untuk informasi yang terdapat dalam pesan yang diteruskan tersebut. Saat ini, fitur itu baru tersedia di Brasil, Italia, Irlandia, Meksiko, Spanyol, Inggris, dan Amerika Serikat.

- Twitter terancam denda hingga 250 juta dolar AS oleh Komisi Perdagangan Federal (FTC) setelah jejaring sosial ini diadukan karena memakai data pribadi pengguna untuk bisnis iklan. Sejatinya, informasi itu dipakai untuk tujuan keamanan. Twitter dituduh memakai nomor ponsel dan alamat e-mail pengguna untuk iklan pada 2013-2019. Twitter mengaku “tidak sengaja” menyesuaikan nomor ponsel dan e-mail pengguna yang sebenarnya disediakan untuk verifikasi identitas dengan daftar marketing pengiklan. “Ini adalah eror dan kami minta maaf,” kata Twitter.

- Remaja 17 tahun asal Florida, AS, dituduh sebagai dalang di balik peretasan akun Twitter sejumlah publik figur seperti Bill Gates, Elon Musk, dan Joe Biden beberapa waktu lalu. Namun, pemuda bernama Graham Clark ini membantah tuduhan itu. Kepada hakim Christoper Nash, Clark menyatakan tidak bersalah atas dakwaan 30 tindak pidana peretasan yang dituduhkan jaksa penuntut umum. Dalam kasus yang sama, pria Inggris berusia 19 tahun, Mason Sheppard, dan pria Orlando, Florida, berusia 22 tahun, Nima Fazeli, didakwa dengan tuduhan membantu peretasan.

- Induk perusahaan TikTok, ByteDance, menuding Facebook telah melakukan tindakan kotor dan plagiarisme. Pernyataan itu dilontarkan ByteDance saat mengeluhkan betapa kompleksnya tekanan TikTok untuk menjadi perusahaan global. ByteDance tidak menjelaskan lebih lanjut maksud dari pernyataannya itu. Seperti diketahui, Facebook beberapa waktu lalu meluncurkan layanan berbagi video pendek bernama Lasso. Layanan ini mirip dengan TikTok. Lasso juga memungkinkan pengguna merekam dan mengunggah video pendek berdurasi 15 detik dengan latar belakang musik.

- Perusahaan fintech KreditPlus mengakui ada kebocoran data pengguna mereka. Menurut Direktur KreditPlus, Peter Halim, hasil investigasi sementara perusahaannya menunjukkan ada pencurian data oleh pihak ketiga yang tidak berwenang terkait informasi konsumen KreditPlus. Peter mengatakan investigasi itu melibatkan konsultan keamanan siber, ahli forensik digital, dan pihak berwenang. Sebagai antisipasi, pengguna diimbau untuk mengaktifkan sistem keamanan one-time password (OTP) dan tidak memberikan OTP serta kata sandi akunnya kepada pihak lain.

- Korea Utara diduga melancarkan serangan siber ke sejumlah anggota dewan PBB awal tahun ini. Setidaknya, 11 petugas Dewan Keamanan PBB menjadi target serangan itu. Tujuannya tak lain mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari korban. Pejabat PBB diperkirakan menyelesaikan laporan terkait peretasan ini bulan depan. Laporan itu juga berisi fakta bahwa Korea Utara melancarkan serangan siber tersebut ketika masih terkena sanksi dari PBB. Menurut laporan Nikkei Asian Review, selama masa sanksi, Korea Utara telah memperkaya diri lewat serangan siber.

PERIKSA FAKTA SEPEKAN INI

Klaim bahwa ledakan di Beirut, Lebanon, disebabkan oleh serangan bom nuklir beredar di YouTube dan Facebook beberapa jam setelah peristiwa itu terjadi pada 4 Agustus 2020 malam. Ledakan itu diklaim sebagai awal Perang Dunia ke-3. Narasi tersebut dilengkapi dengan dua video yang memperlihatkan ledakan besar, yang menyebabkan ratusan orang meninggal.

Berdasarkan pemeriksaan Tim CekFakta Tempo, klaim bahwa ledakan di Beirut diakibatkan oleh serangan bom nuklir dan berkaitan dengan perang dunia keliru. Sejumlah ahli nuklir menyebut ciri khas ledakan nuklir —seperti adanya kilatan cahaya yang menyilaukan, gelombang panas yang membakar dan munculnya radioaktif—tidak ditemukan pada ledakan Beirut. Pemerintah setempat menduga kuat sumber ledakan berasal dari gudang di pelabuhan yang menyimpan 2.750 ton amonium nitrat selama enam tahun tanpa standar keamanan.

Selain artikel di atas, kami juga melakukan pemeriksaan fakta terhadap beberapa hoaks yang beredar. Buka tautan ke kanal CekFakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

- Benarkah ini foto jutaan warga Jerman yang demo terkait Covid-19 pada 1 Agustus 2020?

- Benarkah ini video situasi Kendari yang memanas akibat kedatangan TKA Cina?

- Benarkah pria di foto ini ayah Jokowi dan komandan underbow PKI?

- Benarkah ini video pembacaan Alquran oleh Erdogan di Hagia Sophia?

- Benarkah warga Palestina diserang pasukan Israel saat salat Idul Adha 2020?

- Benarkah ini video parade militer pasukan Arab Saudi untuk pengamanan haji 2020?

- Benarkah klaim-klaim Hadi Pranoto dalam video milik Anji ini?

Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini.

Ikuti kami di media sosial: