Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Dua peneliti asal Indonesia ikut terlibat dalam riset vaksin Covid-19 yang digarap University of Oxford.

Para ilmuwan University of Oxford yang memegang hak paten vaksin, termasuk peneliti asal Indonesia, Carina Citra Dewi Joe, sepakat tidak mengambil royalti dari produksi vaksin mereka selama pandemi.

Indonesia mendapatkan pasokan vaksin AstraZeneca lewat kesepakatan bilateral.

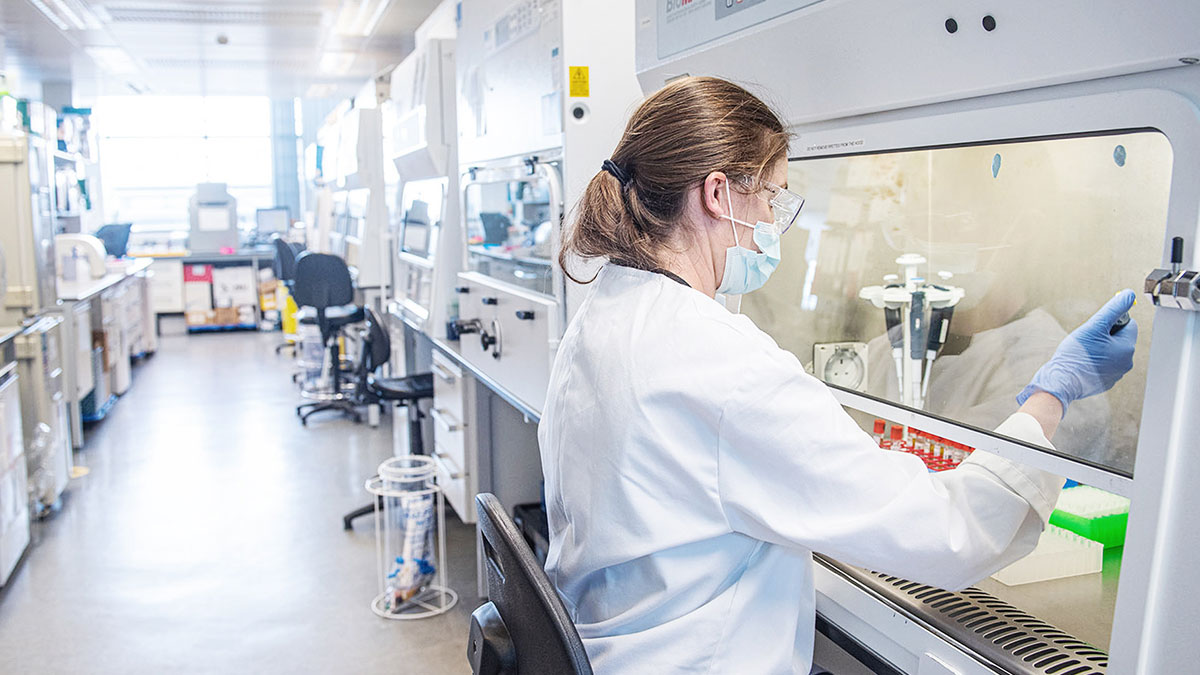

CARINA Citra Dewi Joe tengah menggarap proyek pengembangan vaksin rabies ketika pandemi Covid-19 melanda tahun lalu. Prioritas riset peneliti Indonesia di program pascadoktoral lembaga riset vaksin Jenner Institute, University of Oxford, Inggris, itu pun mendadak sontak berubah. "Pembuatan vaksin Covid-19 lebih penting," katanya kepada Tempo, Kamis, 5 Agustus lalu. "Kami berkolaborasi dengan grup-grup peneliti lain di Jenner."

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo