Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

PROSA (apakah betul prosa, dan bukan prosa yang keesai-esaian dengan bahasa berkualitas puisi?) berjudul Buku Jingga (2018) yang ditulis Nirwan Dewanto ini mendapat keterangan sebagai sekuel Buku Merah (2017). Sekuel bukanlah semacam “jilid berikutnya”, sehingga tetap bisa dianggap sebagai karya mandiri. Namun, ketika disebut sekuel, terandaikan ada hubungan dengan karya sebelumnya, yang juga -mandiri tanpa penutup “bersambung” pada halaman terakhir. Tentu terdapat kemungkinan bahwa wacana suatu sekuel akan menjadi bermakna, atau sebaliknya terbatasi maknanya, oleh karya yang mendahuluinya itu. Betapapun, dengan begitu tetap sahihlah jika Buku Jingga diperbincangkan bersama Buku Merah.

Jika diurutkan, artinya pembaca berturut-turut akan mendapatkan cerita Benalu, Jentera, Lidah, dan Cemeti, terdapat keterhubungan antara Benalu dan Lidah, sementara Jentera terhubungkan dengan Cemeti. Jadi terdapat permainan komposisi. Apakah Benalu-Lidah merupakan kesatuan terpisahkan dengan Jentera-Cemeti? Tidak juga. Ibarat cerita berbingkai, dalam Benalu-Lidah bingkai-bingkai terlebur-pisah-leburkan, sedangkan Jentera-Cemeti ibarat bingkai-bingkai yang melepaskan diri. Bingkai Jentera-Cemeti terdapat dalam Benalu-Lidah, tapi tidak semua bingkai Benalu-Lidah terdapat dalam Jentera-Cemeti.

Namun, apabila konteks bingkai adalah disiplin naratif dalam naratif, yang terjadi di sini adalah naratif-naratif dalam naratif-naratif, tempat naratif antarbingkai ataupun naratif antarnaratif tidak pula mesti mutlak terpisah. Dengan begitu, selain permainan komposisi, terdapat permainan sudut pandang melalui posisi naratornya. Ketika Ramayana biasa dikisahkan dari sudut pandang Lawa-Kusa, atas hak kuasa juru cerita Walmiki, atau guru bahasa Bhatti, pembaca akan bersua dengan sudut pandang Sita (tapi hanya ada Aku, tak ada Sita) yang membicarakan Rama, juga tanpa menyebut nama Rama, tentulah dengan kandungan tematik non-klasikal sama sekali.

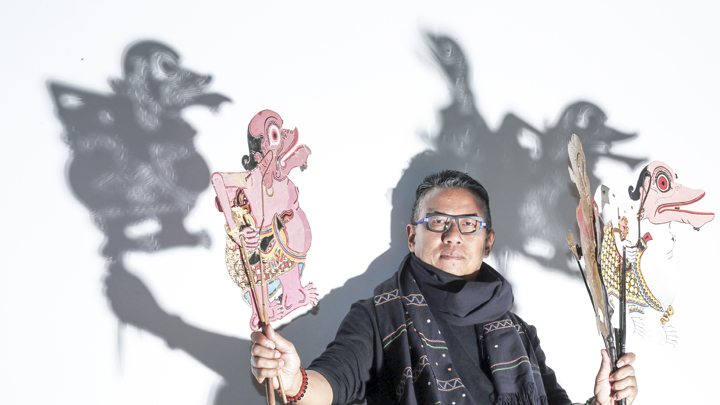

TEMPO/Ijar Karim

Permainan seperti ini tentu bisa dinikmati pembaca yang mengenal Ramayana dengan baik, mungkin bahkan tertuntut sangat baik, sehingga tidak bertanya-tanya lagi siapa Manthara dan siapa Sumantra, karena hanya dengan begitu segala “ketidakcocokan” menjelma menjadi akrobat susastra yang mengesankan. Masalahnya, jika klise tentang “tema” boleh dibawa-bawa, wacana apakah yang menjadi repertoar (ya, “susastra musikal” maksudnya) Buku Merah dan Buku Jingga ini?

Terdapat dua “kata kunci” dari dalam teks yang bisa dimanfaatkan untuk membuka pintu-pintu, agar naratif bahasa Indonesia ini bercerita, dan terlihat strukturnya. Yang pertama adalah “labirin”, yang kedua adalah “cermin sebesar dunia”. Sementara pengertian labirin biasa dihubungkan dengan kebingungan, ketersesatan, bahkan kegelapan, dari kedua buku ini tertafsir sebagai lorong-lorong gua cerita yang setiap lorongnya adalah penghayatan mengalami cerita, ketika setiap cerita bertemu dengan cerita lainnya, mungkin melebur, dan cepat atau lambat berpisah lagi. Adapun ceritanya, sebagai alur, perlu penataan tersendiri, karena yang hadir adalah kepekatan -solilokui.

Cerita-cerita itu antara lain Ramayana, Mahabharata, dalam latar mitologi Hindu, seperti hubungan rumit Siwa dan Durga Umayi, yang ketika tergugurkan keklasikkannya oleh penentuan sudut pandang, dibangkitkan kembali daya susastranya melalui eksplorasi puitik dan tematik yang bisa terbagi dalam tiga sub-tema berkelindan: politik, erotisisme, dan pengembaraan dalam berbagai dimensi. Perseteruan politik antara “putra mahkota Ayodya” dan Kaikayi yang duniawi tentu berbeda dimensi dengan bentrok antardewa sebagai metafora makna keberadaan dunia.

Erotisisme yang digenjot habis, adegan lesbian tak ketinggalan, keluar-masuk antara metafor pergulatan kuasa dan cinta ataupun birahi beneran.

Kutipan dari Cemeti di Buku Jingga:

Menarilah bersamaku, Tuan, akan kuhidupkan lagi sengat yang tertidur di segenap pembuluhmu sementara aku mereguk semburan benihmu. Meledaklah pada setiap celah dan lekukku, sementara aku mencucup gununganmu dengan lidahku yang penuh mala… (halaman 72).

Tema ketiga, pengembaraan, sebagai kode dominan dalam wayang, menampung konsep pencarian hakikat hidup, tapi yang di sini menjadi ajang perebutan “kuasa kebijakan” para guru, yang sedikit-banyak akan dijumpai oleh pembaca ketika menggunakan kata kunci “cermin sebesar dunia”. Cermin adalah kode kebergandaan tanpa perbedaan dalam keberagaman entitas, yang dengan caranya sendiri adalah juga kebergandaan sebuah labirin. Adapun “sebesar dunia” menggambarkan kemutlakan ketika berlaku untuk semuanya, seluruhnya, tanpa kecuali. Wayang dan bayangannya, mana yang lebih benar? Secara eksplisit disebutkan bahwa bayangan menentukan ceritanya sendiri.

TEMPO/Ijar Karim

Ayodyakarta di negara republik dan Ayodya negerinya Dasaratha yang tertulis lima abad sebelum Masehi, manakah yang lebih perlu dipercaya? Ayodya -menjadi cermin Ayodyakarta, meski belakangan menjadi kota karikatural dan melahirkan sosok-sosok karikaturalnya sendiri. Karikatur atas apakah? Bagi pembaca yang hidup sezaman, terdapat kemungkinan menghubungkan Ismaya Umardani, profesor paling termasyhur di Kampus Bulaksumur, dengan Umar Kayam; Sulaiman Drona di Padepokan Ketanggungan dengan Rendra; Lucianus Suparta Alihandaru, penulis Pengakuan Sri Sukapti, dengan Linus Suryadi A.G.; dan ini berarti Ayodyakarta adalah cermin karikatural “kota budaya” Yogyakarta.

Nyaris sebuah humor, itulah bagian tempat prosa menjadi esai karikatural tentang “politik para empu”, dan ini baru sebagian dari wayang kontemporer yang dimainkan. Pengarang alias naratornya para narator dalam kedua buku ini masih memecah diri lagi, dengan bermain sebagai “penyunting”, dan menulis catatan kaki bagi naratifnya sendiri. Permainan dengan sudut pandang pencerita ini kadang menjadi radikal, apabila narator kemudian melebur ke dalam dimensi tokoh-tokoh yang dinarasikannya.

Sebetulnya terdapat kata kunci ketiga, yakni bahwa judul kedua buku ini menunjuk warna, yang satu merah, yang lain jingga, dan sekuel-sekuel seterusnya, jika ada, sangat mungkin menggunakan nama-nama warna juga. Ini menyarankan cara pembacaan tertentu, yang tidak mesti diikuti oleh pembacanya. Bacaan yang sungguh bagus, tapi perlu modal “jam-baca” cukup panjang untuk bisa tersentuh oleh puisi, satire, dan penjungkirbalikan berbagai sudut pandang klasikal.

SENO GUMIRA AJIDARMA, PENULIS DAN PENGAMAT SASTRA

Buku Prosa Rekomendasi Tempo 2018

Kura-Kura Berjanggut

Penulis: Azhari Aiyub

Penerbit: Banana Publisher

Terbit: 14 Mei 2018

Tebal: 960 halaman

TERDIRI atas tiga bagian, bagian pertama yang mengambil sebagian besar porsi buku ini berjudul “Buku Si Ujud”. Bagian ini berkisah tentang “aku” yang bertekad membunuh penguasa Kerajaan Lamuri. Dimulai dengan premis yang sederhana itu, pembaca dibawa tenggelam dalam cerita tentang asal-usul Kerajaan Lamuri hingga politik perdagangan merica di kerajaan yang terletak di Aceh tersebut pada abad ke-16.

Di bagian kedua, yang berlatar tahun 1913-1917, Azhari menghadirkan cerita tentang Tobias Fuller, dokter dari Belanda, yang menyelidiki pembunuhan misterius orang kulit putih oleh masyarakat pribumi di Lamuri. Sedangkan bagian ketiga, “Lubang Cacing”, berisi kumpulan kutipan artikel, jurnal, ataupun buku yang berkaitan dengan bagian pertama dan kedua buku Kura-kura Berjanggut.

Meskipun menghadirkan dua cerita yang berbeda dalam buku ini, Azhari mampu membuat keduanya tetap berkaitan satu sama lain. Alur cerita buku ini pun dibuat maju-mundur. Meskipun begitu, lewat buku yang ditulis hampir 13 tahun silam ini, Azhari berhasil memberi banyak kejutan yang membuat pembaca akan merasa terombang-ambing di antara dunia fiksi dan nyata.

Menolak Ayah

Penulis: Ashadi Siregar

Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia

Terbit: 16 Juli 2018

Tebal: 428 halaman

SETELAH 36 tahun berpuasa menulis novel, Ashadi Siregar kembali muncul dengan kisah tentang seorang pemuda Batak, Tondinihuta. Ia putus sekolah, menjadi kenek bus, dan kemudian diajak bergabung dengan pasukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Tondinihuta pun mesti berkonflik dengan ayahnya, Pordumutua, yang pergi meninggalkan dia dan ibunya ke Jawa untuk menjadi perwira Angkatan Darat.

Judul novel ini seperti merujuk pada pilihan yang diambil oleh Tondinihuta. Ketika diajak oleh ayahnya ke Jawa, dia menolak. Penolakan ini juga pernah dilakukan Ompu Silangit, kakek Tondinihuta, ketika ia menolak mengakui marganya. Bahkan pemberontakan oleh PRRI bisa dianggap sebagai penolakan seorang anak (daerah) terhadap sang ayah (pusat).

Lewat buku yang ditulis pada rentang 2010-2016 ini, Ashadi berhasil mengungkap etnografi masyarakat Batak secara rinci. Ia banyak memperkenalkan istilah Batak melalui buku ini. Buku Menolak Ayah pun mampu mengingatkan pembaca bahwa perang bisa mengubah jalan hidup seseorang ke arah yang tidak kita inginkan.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo