Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

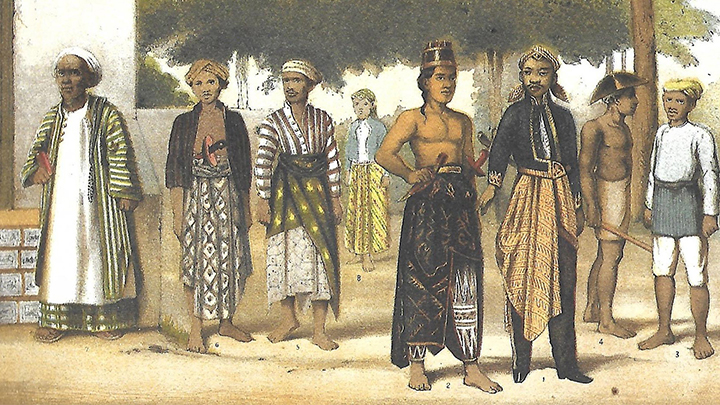

ADA delapan laki-laki dalam satu gambar itu. Mereka mengenakan kostum berbeda-beda. Satu orang mengenakan serban dengan jubah gamis loreng-loreng. Satu orang yang lain menggunakan baju surjan yang tak dikancingkan hingga dadanya terbuka. Sebuah keris tampak terselip di lipatan sarung depannya. Yang lain bertelanjang dada. Ia menggunakan kupluk tinggi. Rambutnya tampak panjang. Tangan kanannya memegang pisau. Sementara itu, terlihat sebuah keris terselip di ikatan samping sarungnya. Litografi bertahun 1860 ini berjudul Bewoners van het eiland Java (Penduduk Pulau Jawa) karya Gustaaf Leonardus Adolf Amand (1833-1897).

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kromolitograf karya Josias Cornelis Rappard berjudul Aan de rijstafel, 1888. /Buku Nusantara in Print

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Salah satu bagian menarik dari buku Nusantara in Print adalah bab yang diberi judul oleh Simon C. Kemper “Fisiognami”. Fisiognami, sebagaimana kita ketahui, secara harfiah artinya merupakan ilmu penggambaran karakter seseorang berdasarkan pembacaan wajah. Atau, dalam kalimat Kemper, sebuah ilmu yang menggambarkan karakter dan personalitas seseorang berdasarkan penampakannya. Menurut Kemper, banyak engraver membuat gambar ekspresi orang-orang Nusantara hanya berdasarkan sumber lain dan tidak mengenal langsung subyek yang dilukisnya. Tapi kemudian, dalam bukunya, mereka memberikan keterangan yang kurang lengkap dan tak seimbang mengenai sosok itu. Cenderung terlalu umum dan stereotipe. Hingga akhirnya uraiannya menuju pseudo-sains.

Umumnya citra gambar mengenai orang-orang Nusantara yang tampil dalam dunia litografi, menurut Kemper, berusaha menyenangkan masyarakat pembacanya di Eropa. “Para pembuat litografi secara tidak sadar harus mampu membuat pembaca Eropa, setelah melihat fisik dan wajah orang-orang Nusantara, merasa kebudayaan Barat lebih superior daripada kebudayaan negeri jajahan,” kata Kemper. Bagaimana orang-orang Nusantara atau Asia digambarkan, menurut dia, harus bisa masuk imajinasi pembaca Eropa. “Harus diakui memang terdapat bias rasis di sini. Ada bias orientalisme. Orang Belanda merasa lebih tinggi secara biologis,” ujarnya.

Litografi karya Heinrich Karl Wilhelm Berghaus berjudul Krijgsman van het eiland Sawu, 1855./Foto-foto: Buku Nusantara in Print

Maka sering kita lihat, dalam menggambarkan masyarakat pribumi, litografi kerap menampilkan kegiatan yang bagi masyarakat Barat cenderung sukuisme. Atau, misalnya, menyajikan aura feodal saat menampilkan postur atau ekspresi para bupati dan penguasa. Wajah-wajah mereka cenderung ditampilkan pucat. Tanpa intelektualitas. Lihatlah, misalnya, litografi Auguste van Pers, Javaschen Prins (1854), yang menampilkan sosok pangeran Jawa duduk dengan pakaian kebesaran lengkap tapi dengan raut muka yang sinis dan tidak menyenangkan. Van Pers, menurut Kemper, sama sekali tak menyajikan informasi apa pun mengenai pangeran itu, hanya menyebutkan kemungkinan si pangeran duduk menerima tamu di kala Ramadan. Ada berbagai cara para litograf menampilkan manusia-manusia Jawa, termasuk dengan cara “montase”.

Gustaaf Leonardus Adolf Amand di atas katakanlah. Dia tak pernah pergi ke Nusantara. Ia menghimpun gambar tentang orang-orang Nusantara dari berbagai buku, termasuk buku Raffles. Tiap gambar orang yang terpisah-pisah itu ia gambar ulang dan kemudian ditampilkan bersama-sama dalam satu frame. Agar menarik pembaca, yang ditampilkan di tengah adalah citra sosok seorang pangeran Jawa yang sebelumnya sudah dikenal luas publik Eropa, yaitu yang bertelanjang dada dan menggenggam belati. Dengan menghimpun bersama-sama gambar-gambar orang yang sesungguhnya terpisah satu sama lain dari banyak buku, Adolf Armand seolah-olah ingin memberikan informasi kepada publik Barat beginilah ciri-ciri warga sebuah kota di Jawa bila dikumpulkan.

Litografi karya Auguste van Pers berjudul Javaschen Prins, 1854./Buku Nusantara in Print

Sebuah proyek buku litografi berdasarkan fisiognami yang ambisius di abad ke-19, menurut Kemper, dibuat oleh Heindrich Karl Wilhelm Berghaus (1797-1884). Berghaus adalah geografer Jerman. Dia ingin membuat buku litografi yang menampilkan gambar fisiognami semua bangsa di muka bumi ini. Berghaus, menurut Kemper, lancar berbahasa Belanda. Pada 1838, dia menjadi koresponden The Royal Institute of the Netherlands. Lalu, pada 1851, ia bergabung dengan The Royal Netherlands Academy of Art and Sciences. Kefasihannya berbahasa Belanda dan kedekatannya dengan kedua lembaga itu membuat Berghaus bisa memiliki akses untuk memperoleh banyak dokumen mengenai Nusantara. Karena itu, dia banyak menampilkan gambar manusia dari wilayah Nusantara, antara lain (yang dimuat di buku Nusantara in Print) manusia Jawa, Melayu, Solor, Timor, dan Sawu. Namun, menurut Kemper, dalam penjelasannya atas gambar-gambar itu, Berghaus membuatnya hanya berdasarkan asumsi etnografis yang mentah dan dangkal. Cenderung bias dan medioker.

Masih banyak etnografer lain yang menggambarkan orang dari berbagai kepulauan Nusantara dengan ciri fisik yang terlalu stereotipe. Termasuk para ilmuwan naturalis yang dengan pendekatan saintifik melakukan riset di pulau-pulau terpencil Nusantara. Pada 1839, misalnya, dua ilmuwan, Coenraad Temminck (1778-1858) dan Salomon Mueller (1804-1864), menurut Kemper, menerbitkan sebuah buku kajian yang komprehensif tentang masyarakat dan alam Maluku, Timor, Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Salomon Mueller adalah naturalis Jerman. Dia anggota Commission of Natural Sciences pemerintah Hindia Belanda. Dia menyadari bahwa pemerintah Hindia Belanda kurang memiliki pengetahuan mengenai masyarakat di kepulauan sebelah timur Jawa, kecuali Ternate, Banda Neira, dan Ambon.

Bersama pendiri Commission of Natural Sciences, Coenraad Temminck, yang juga seorang zoologis, Mueller meyakinkan Raja William I, penguasa Belanda, untuk membiayai mereka berdua melakukan sebuah ekspedisi riset di bagian timur Nusantara. Tapi, menurut Kemper, cara Mueller mempelajari dan menilai kebudayaan orang-orang di kepulauan timur Nusantara lebih berdasarkan penampakan luar atau penampakan fisik. Pada titik inilah, kata Kemper, sesungguhnya studi yang diterapkan Mueller menggunakan metode yang paralel dengan analisis fisiognami. Buku yang diterbitkan Mueller dan Temminck sendiri penuh litografi yang dibuat engraver J.M. Kierdoff bergambar ciri fisik beserta atribut yang dipakai di tubuh manusia timur Nusantara.

Kromolitografi karya Josias Cornelis Rappard berjudul Tramrijtuig vanbinnen gezien, 1888./Buku Nusantara in Print

Pada perkembangan litografi abad ke-20—masa-masa akhir kolonial—penggambaran fisiognami warga sebuah kota yang plural seperti Batavia, yang terdiri atas bermacam etnis, makin matang. Para litograf biasa menggambar sosok Tionghoa, Arab, sampai warga kampung Jawa. Secara ekonomi, pemerintah kolonial saat itu lebih mapan dan stabil. Para konsumen litografi membutuhkan gambar-gambar masyarakat yang tenang dan damai. Mereka melihat penduduk Nusantara melalui sawah, kampung, tari-tarian, dan candi-candinya memiliki akar yang misterius. Pada awal abad ke-20, seniman-seniman Mooi Indies menonjolkan hal-hal yang indah dan nostalgik. Meminjam istilah sejarawan Susie Protschky, Kemper mengatakan Mooi Indies sesungguhnya merupakan pelarian terhadap fakta adanya kekerasan kolonialisme. Gelombang kemunculan Mooi Indies didahului dengan timbulnya litografi-litografi “realis” yang merekam berbagai faset kehidupan masyarakat dengan tenang. Salah satu seniman litograf yang paling menonjol menggambarkan keseharian masyarakat adalah Josias Cornelis Rappard (1824-1898).

Rappard adalah kolonel berdarah biru. Dia bertugas di wilayah Nusantara pada 1842-1872. Rentang waktu 30 tahun membuatnya banyak melakukan perjalanan di Nusantara. Tatkala pensiun pada 1872 dan balik ke Belanda, dia memanfaatkan waktunya dengan banyak membuat lukisan cat air, berisi sketsa-sketsa tentang suasana di Jawa yang pernah dilihatnya. Keterampilan melukis Rappard tentang Hindia Belanda menarik perhatian Wiliem Adriaan van Rees (1820-1898), mantan perwira KNIL yang juga penulis. Dia terkenal karena pernah melancarkan kritik terhadap Perang Aceh. Van Rees mengajak Rappard mengisi buku yang dibuatnya dengan ilustrasi-ilustrasi chromolithograph. Buku itu terbit dengan empat volume berjudul Nederlandsch-Indie. Ratusan litografi karya Rappard dimuat di situ. Buku ini kemudian terbit ulang dengan penulis lain: seorang pendeta bernama Michel Theophile Hubert Perelaer (1831-1901). Sang pendeta mengedit dan membuat buku itu seolah-olah catatan perjalanan seorang anggota parlemen Belanda bernama Van Berkernstein. “Tentu saja tokoh Van Berkernstein ini fiksi,” tutur Kemper. Judul buku yang terbit pada 1888 itu menjadi Het Kamerlid Van Berkernstein in Nederlandsch-Indie (The Parliament Member Van Berkernstein in the Dutch Indies).

Litografi karya Heinrich Karl Wilhelm Berghaus berjudul Krijgsman van het eiland Timor, 1855./Buku Nusantara in Print

Sangat menarik mengamati litografi Rappard. Seluruh kegiatan masyarakat terasa menenteramkan. Dari kuli-kuli hingga angkutan umum yang lalu-lalang di jalan seperti Pintu Kecil dan seputar Kastil Batavia. Dari rumah Raden Saleh yang sekarang menjadi rumah sakit di sekitar Cikini sampai pekuburan kolonial di Tanah Abang yang sekarang menjadi kawasan Taman Prasasti. Aktivitas pedagang keliling Cina, pedagang ayam pikulan dari kampung yang menjajakan barangnya, dan aktivitas toko-toko kelas menengah di Kota Tua. Berbagai kesenian tradisional, dari ansambel musik di pesta sampai pertunjukan rampogan, yang melepas seekor harimau di alun-alun. Litografi Rappard bahkan masuk ke suasana domestik rumah keluarga Belanda. Suasana dapur sebuah keluarga Eropa beserta jongos-jongosnya, kegiatan di sebuah gudang penyimpanan, suasana sebuah makan malam yang menghidangkan rijsttafel. Semuanya digambarkan dengan damai dan penuh pesona.

Seolah-olah memang begitu apa adanya. Seolah-olah realitas akar rumput di Batavia dan pemerintah kolonial harmonis serta selaras. Seolah-olah warga Eropa dan masyarakat tidak ada pertentangan serta konflik. Gambar-gambar tersebut melupakan bahwa di era itu mulai muncul pergerakan-pergerakan perlawanan hebat terhadap kolonialisme. “Sudah dari semenjak awal litografi selalu menggunakan perspektif Belanda. Senantiasa menggunakan sudut pandang Eurosentrisme. Cara memandang manusia, masyarakat, dan alam Nusantara selalu dikonstruksi melalui frame Eropa,” kata Kemper.

SENO JOKO SUYONO

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo