Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Mahasiswa Populer Nihil Gelar

Menjadi mahasiswa menjelang kepala empat, Sutomo mendorong gerakan antikomunis. Sempat mendukung Golkar, ia kemudian berseberangan dengan Soeharto.

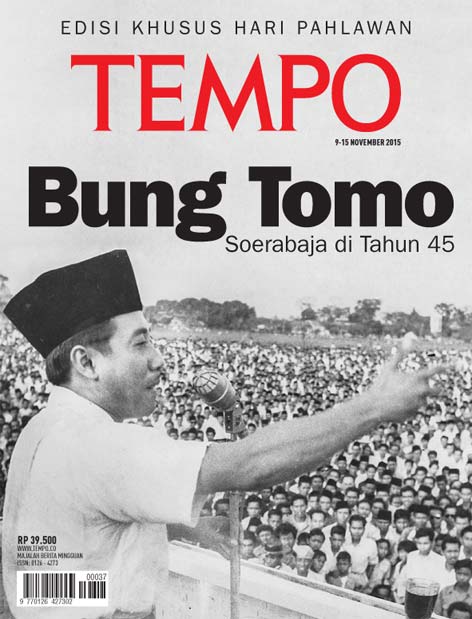

HIDUP KAMI! Hidup mahasiswa!" Pekik itu dilantangkan Sutomo pada suatu hari di pertokoan Cikini, Jakarta Pusat, awal 1966. Bukan berorasi, pemuda pejuang yang masyhur dengan nama Bung Tomo itu sekadar menyapa tiga mahasiswa yang melintas di kawasan tersebut.

Salah satu mahasiswa itu Rushdy Hoessein, kini sejarawan. "Saya masih tingkat I," kata Rushdy, mengenang perjumpaan tak sengaja dengan Sutomo.

Hari-hari itu gelombang unjuk rasa yang dilancarkan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan organisasi lain, seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, yang didukung tentara masih menggelora di Jakarta dan daerah lain. Mereka menyuarakan tiga tuntutan: pembubaran Partai Komunis Indonesia, perombakan kabinet, dan penurunan harga.

Menurut Rushdy—saat itu mahasiswa tingkat I Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia—Bung Tomo sebagai penentang komunisme kerap menjadi "kompor" aksi mahasiswa dan pelajar.

Sutomo tergolong mahasiswa "telat". Dia baru mulai kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1959, di usia 39 tahun, jauh setelah masa perjuangan kemerdekaan berakhir. Menurut anak keduanya, Bambang Sulistomo, Bung Tomo memutuskan kuliah karena gusar terus-terusan diejek "kurang pendidikan" oleh para pejuang Surabaya.

"Bapak pernah dihina oleh orang-orang intelektual, 'Bung Tomo ngerti apa, enggak sekolah'," ucap Bambang saat bertandang ke kantor Tempo pada pertengahan bulan lalu.

Berasal dari keluarga tak mampu, Bung Tomo selama di Surabaya hanya lulus Holland Inlander School atau sekolah rendah untuk kaum pribumi. "Rumahnya gubuk bambu," kata Sulistina, 90 tahun, istri Bung Tomo. Sambil bersekolah, Sutomo membantu orang tuanya mencuci pakaian atau mengais duit dengan menjadi pemungut bola di lapangan tenis.

Dalam buku Bung Tomo Suamiku: Biar Rakyat yang Menilai Kepahlawananmu dan beberapa buku lain, disebutkan Sutomo pernah mengenyam Leidse Scrift Onderwiys Hoogere Burgerschool (HBS), pendidikan menengah setingkat SMP dan SMA selama lima tahun. Cuma, Sulistina dan Bambang mengatakan, dia tak sampai lulus HBS.

Bung Tomo sebenarnya sempat mengikuti kursus jurnalistik jarak jauh dari Negeri Belanda, tapi tak memperoleh ijazah. Soalnya ijazah harus diambil sendiri di Belanda. "Dia tak punya duit," kata Rushdy. Pendidikannya yang rendah membuat Sutomo agak terkucil dari pergaulan dengan tokoh-tokoh intelektual dan sering diejek.

Gusar diejek, Sutomo akhirnya menemui Profesor Doktor Djokosoetono, Dekan Fakultas Ekonomi UI. Dalam buku Bung Tomo Suamiku, Sulistina bercerita, Sutomo akhirnya mendapat kesempatan mengikuti ujian colloquium doctum—tes masuk perguruan tinggi berdasarkan kompetensi tanpa memandang ijazah yang dimiliki—bersama tiga orang lain. Selama dua bulan Sutomo mempersiapkan diri agar tak tertinggal dalam pelajaran SMP dan SMA. Tiga dosen kemudian mengujinya dan dia lulus.

Bekas Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia, Hariman Siregar, mengingat, sebagai mahasiswa, Bung Tomo suka beranjangsana ke berbagai SMA di Jakarta untuk berpidato setelah peristiwa 1965. Kala itu Hariman masih duduk di bangku SMA. Tapi, menurut "motor" peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari 1974 itu, pidato Bung Tomo jarang memprovokasi. "Lebih banyak bicara tentang semangat juang," katanya.

Sutomo juga kerap mengkritik gaya hidup mahasiswa. Dalam surat untuk Senat Mahasiswa UI pada 18 April 1963, dia mempertanyakan kabar banyak mahasiswi bersedia menjadi wanita penghibur demi mendapatkan duit. "Banyaknya gadis yang tidak lagi mementingkan 'love is for the hearts' (cinta untuk hati), tetapi menganggap sudah benar kalau 'love is for the purse' (cinta untuk dompet) kesemuanya itu hanya menggembirakan bagi bandot-bandot tua yang banyak uang," tulisnya.

Setelah Gerakan 30 September (G-30-S), Bung Tomo berada di seberang Sukarno, dalam hal komunisme. Pada akhir Mei 1966, misalnya, dia mengirim surat terbuka untuk Bung Karno yang dimuat di Kompas. Dalam surat tersebut, dia menyatakan dukungannya kepada mahasiswa dan menuntut pembentukan kabinet Amanat Penderitaan Rakyat atau Ampera di bawah pimpinan Jenderal A.H. Nasution, Letnan Jenderal Soeharto, dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

"Ketiga mereka tidak akan dipengaruhi oleh like dan dislike untuk memilih menteri-menteri yang akan diserahkan kepada Bung Karno," tulis Sutomo. Dalam surat itu dia juga mengkritik gaya hidup pejabat dan keluarganya yang menghamburkan duit rakyat.

Pada tahun-tahun awal setelah G-30-S itu, Bung Tomo sepenuhnya mendukung Soeharto. Dia menyokong pula pembentukan Sekretariat Bersama Golkar. "Golkar ini harapan kita semua," kata Bambang menirukan ucapan ayahnya.

Belakangan, melihat Soeharto dan Golkar ternyata tak sesuai dengan harapannya, Sutomo berbalik arah. William H. Frederick, profesor sejarah di Ohio University, Amerika Serikat, dalam tulisannya, In Memoriam: Sutomo, mengatakan, pada awal 1970-an, Sutomo kerap mengkritik Orde Baru, terutama soal korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. "Tak ada yang berani melarangnya menyampaikan pendapat," tulis Frederick.

Bung Tomo tak hanya mengkritik lewat tulisan. Menurut Bambang, pada 1974 ayahnya pernah bertemu dengan Soeharto di Jalan Cendana, Menteng, Jakarta Pusat. "Saat itu dia mengingatkan Soeharto tentang arah pembangunan ekonomi Orde Baru yang tak lagi prorakyat dan berkiblat kepada konglomerat," kata Bambang.

Dan terjadilah. Pemerintah Orde Baru menjebloskan Sutomo pada 1 April 1978 ke penjara Nirbaya. Setahun kemudian, dia bebas. Meski begitu, Bung Tomo tetap vokal mengkritik Orde Baru. "Banyak mahasiswa mengaguminya. Dia menjadi sangat populer di kalangan kaum muda dan muslim," tulis Frederick.

SEBENARNYA nilai ujian Sutomo amat baik. "Termasuk cum laude atau dengan pujian," kata Sulistina. Lantaran aktif berpolitik, kuliah Bung Tomo tersendat-sendat. Baru pada 1968 dia memasuki masa prayudisium.

Bambang Sulistomo mengatakan ayahnya mengambil tema skripsi pembangunan ekonomi di perdesaan, dengan pembimbing Selo Soemardjan, pakar sosiologi. Penelitiannya dilakukan di sejumlah desa di kawasan tengah Indonesia, seperti Bali dan Nusa Tenggara.

"Tesisnya sudah selesai sebelum naik haji," kata Sulistina. Sayang, skripsi itu tak pernah diuji. Toga tak pernah tersemat di kepala Bung Tomo. Orator pejuang itu berpulang saat wukuf di Arafah pada 7 Oktober 1981, 22 tahun setelah menjadi mahasiswa.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo