Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

MENTERI Kehutanan Soedjarwo iba melihat Sutomo. Kondisi keuangan tokoh pemuda Jawa Timur yang dulu menonjol itu morat-marit. "Dia lihat bapak saya hidupnya susah," kata Bambang Sulistomo, anak kedua Si Bung, pertengahan Oktober lalu.

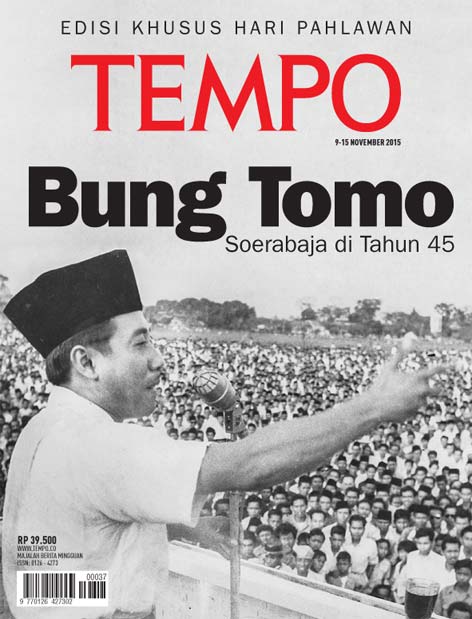

Setelah itu, Soedjarwo menyerahkan lahan seluas 115 ribu hektare di Sintang, Kalimantan Barat, secara cuma-cuma. Alasannya, mereka pernah sama-sama berjuang di Solo, Jawa Tengah, bersama Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia. Sutomo adalah pendiri Barisan Pemberontakan menjelang pertempuran Surabaya 1945.

Bung Tomo semula menolak ketika pemerintah memberinya hak konsesi hutan. Meski sempat menampik, ketika tawaran itu datang untuk kedua kalinya, Sutomo luluh juga. Gara-garanya, sang istri ikut-ikutan mendesak agar mengambil kesempatan itu. Sulistina berpikir, dengan memiliki konsesi tersebut, ada banyak hal yang bisa dilakukan suaminya. Salah satunya keinginan Bung Tomo untuk selalu menolong orang lain.

Dalam buku berjudul Bung Tomo Suamiku, Sulistina menulis tentang keseharian Bung Tomo selepas masa-masa perjuangan. Di rumah mereka di Jalan Besuki 27, Jakarta Pusat, suaminya itu kerap kedatangan tamu, baik urusan negara maupun urusan kecil-kecil. "Kata Mas Tom, justru urusan kecil itu menyangkut rakyat kecil," ujar Sulistina dalam buku tersebut.

Dengan tekun, lelaki kelahiran Surabaya, 3 Oktober 1920, itu mendengarkan keluhan buruh dan pedagang kecil. Sebagian besar masalah mereka adalah soal hukum, terutama diperlakukan tidak adil terkait dengan perkara tanah. Kerap kali wong cilik ini harus menghadapi kenyataan tanahnya hilang direbut orang lain. Saat itulah bekas wartawan kantor berita Domei ini tergerak menjadi pembela di pengadilan meski tanpa imbalan sepeser pun.

Nah, dengan pemasukan yang tak sebanding dengan pengeluaran itulah Sulistina berharap banyak dari hak pengusahaan hutan (HPH) di Sintang. Sayangnya, keluarga buta cara mengelola hutan. Akibatnya, lahan sempat tak terurus sekian tahun sampai Kementerian Kehutanan menunjuk rekanan dari Korea Selatan, PT Ahju Forestry Company Limited, untuk menggarap lahan tersebut.

Bung Tomo tak buru-buru setuju. Soalnya ia mendapat informasi bahwa investor dari Negeri Ginseng itu sesungguhnya tak punya modal. "Sama melaratnya dengan kami. Bedanya, dia ulet mencari partner di negerinya," kata Sulistina. Si Bung yang saat itu kadung dongkol mengusulkan investor lain, yakni PT Kodeco Timber.

Usul Sutomo membuat para investor Korea itu kebingungan. Mereka pontang-panting membujuk Bung Tomo. Mereka bilang ada partner yang sudah telanjur bersiap di negerinya. Dirayu tak henti-henti, pasangan yang menikah pada Juni 1947 ini akhirnya luluh juga. Kerja sama dimulai dengan membentuk perusahaan patungan yang diberi nama PT Ahju Balapan Jaya.

Dari Ahju Balapan itu, Bung Tomo diberi jatah 30 persen kepemilikan plus mendapat posisi sebagai wakil direktur. Sedangkan pihak Korea mendapat porsi mayoritas karena sudah menanamkan modal sebesar US$ 7,3 juta dan mendatangkan para pekerja dari negaranya.

Nyatanya, pekerja di perusahaan itu tak punya keahlian apa-apa. Pernah suatu ketika ada persoalan tentang pengiriman minyak. Karena tak paham betul soal kondisi di lokasi, seseorang bernama Park sembarangan menyewa tug boat. Akibatnya kapal pengangkut minyak itu tenggelam dan perusahaan harus membayar ganti rugi.

Sulistina, yang ditemui Tempo pada medio Oktober lalu di rumahnya, masih ingat bagaimana orang-orang Korea yang dimotori pengusaha bernama Choi Myeong-haeng itu berbuat hal culas lain, seperti penggelapan uang perusahaan. "Duit perusahaan dipakai untuk belanja keperluan pribadi," ujar wanita yang 24 Oktober lalu genap berusia 90 tahun itu.

Perbuatan itu diketahui Sulistina setelah mengecek buku kas perusahaan ketika Bung Tomo sempat tak aktif di perusahaan karena masuk penjara Nirbaya pada 1978. Wanita yang dulu aktif terlibat di Palang Merah Indonesia ini memang jarang terlibat di perusahaan. Bukan karena ia tak mau, melainkan pengusaha Korea itu tak suka ada wanita terlibat urusan bisnis.

Sulistina akhirnya berani mengusik setelah Bung Tomo memintanya secara khusus mengecek ulang perjanjian dengan Choi. Dalam sebuah surat di buku Romantisme Bung Tomo, suaminya menanyakan soal jaminan keuntungan pengelolaan hutan yang dijanjikan baru diberikan pada tahun kedua. Merujuk pada catatan Bung Tomo, perusahaan patungan itu sudah mengekspor 6.000 meter kubik kayu meranti senilai US$ 50 per meter kubik. "Totalnya US$ 300 ribu, kita dapat apa?" kata Bung Tomo dalam surat tersebut.

Bung Tomo sudah curiga terhadap laporan Choi itu. Dari surat kabar yang dibacanya, harga balok meranti semestinya US$ 58 per meter kubik. Artinya perusahaan menjual di bawah harga. "Tanyakan apakah hal tersebut dibenarkan pemerintah? Bila perlu, biar Ir Priyono mengurus langsung mengenai hal itu dengan Choi. Berapa profit kita setiap meter kubik," tulis Bung Tomo.

Kecurigaan itu rupanya berbuntut panjang. Bung Tomo terlibat cekcok dengan Choi karena menganggap rekanannya itu ngemplang pendapatan perusahaan. Akibatnya, sepanjang Januari-Juni 1981, sekitar 200 buruh di lokasi terlunta-lunta karena gajinya tak dibayarkan. Sengketa itu mengakibatkan Bank Dagang Negara cabang Pontianak memblokir duit perusahaan senilai Rp 1 miliar.

Menurut Bung Tomo, keterlambatan pembayaran gaji buruh itu karena kesalahan Choi. Pengusaha itu kurang setuju jika pola kerja sama bersandar pada ketentuan pemerintah. "Tindakan mereka terhadap buruh dan cara penebangan hutan sering melanggar aturan. Ini membahayakan saya selaku pemegang HPH," ucap Bung Tomo, seperti ditulis majalah Tempo edisi 18 Juli 1981. "Apalagi, di tengah rumitnya persoalan, Choi tiba-tiba pulang kampung, tak pamit kepada saya."

Masih di edisi Tempo tersebut, Kedutaan Besar Korea Selatan menjelaskan bahwa kepulangan Choi dan 25 anggota stafnya karena izin kerja yang habis. Kim Chang-ho, juru bicara Kedutaan, membantah jika Choi disebut lari dari tanggung jawab. Ia justru menuding Bung Tomo tak membantu perpanjangan izin kerja Choi dan rekan-rekannya ke Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Bambang Sulistomo mengakui, belakangan keluarganya sadar ada perhitungan yang salah. "Dari hasil konsultasi dengan teman-teman, semestinya kami bisa dapat US$ 5-10 per meter kubik karena HPH itu kan seharusnya jadi aset kami, tapi malah enggak dapat apa-apa," ujarnya. Apesnya, belum sempat mengubah perjanjian, Bung Tom keburu wafat pada 7 Oktober 1981.

Tepat setahun kemudian, Sulistina baru tahu bahwa porsi kepemilikan 30 persen yang dimilikinya itu menyisakan utang. Status tersebut diketahuinya setelah pemerintah menerbitkan ancaman pencabutan izin usaha kepada 127 pemegang HPH, termasuk PT Ahju Balapan, karena dianggap melalaikan kewajiban peremajaan dan menunggak iuran hasil hutan (IHH).

Jumlah tunggakan IHH yang harus ditanggung Sulistina kala itu sebesar Rp 100 juta. Tak butuh pikir panjang lagi, demi menutup kewajiban, ia melepas hak konsesi tersebut. "Setelah Bapak meninggal, ya, saya jual."

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo