Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Abdul Wahid

BUNG Tomo dan Pertempuran Surabaya 10 November 1945 adalah dua ikon penting dalam sejarah revolusi Indonesia. Dalam memori kolektif bangsa, keduanya ditulis dengan tinta emas, diabadikan melalui kurikulum sekolah hingga monumen, serta dihidupkan kembali melalui film dan diorama museum. Historiografi nasional mengkonstruksikan pertempuran Surabaya sebagai titik balik terpenting dalam revolusi kemerdekaan Indonesia.

Peristiwa itu memantik gerakan resistansi serupa di berbagai wilayah Jawa untuk menghalau kembalinya kekuatan imperialis Belanda. Ia menginspirasi gerakan perlawanan rakyat semesta, kemanunggalan kekuatan sipil-tentara, semangat spartan pantang menyerah, dan kerelaan berkorban. Semua ini diawali dan digelorakan oleh pidato-pidato inspiratif Bung Tomo lewat siaran radio. Demikianlah keduanya dikaitkan satu dengan yang lain, dan atas dasar itulah Bung Tomo ditetapkan sebagai pahlawan nasional (meskipun baru pada 2008). Selain itu, terjadinya pertempuran Surabaya diabadikan sebagai Hari Pahlawan.

Namun adakah informasi dan penafsiran baru dari historiografi Indonesia ini bisa menyegarkan pemahaman dan penafsiran kita tentang tokoh dan peristiwa penting tersebut serta sejauh mana dunia akademis mampu memberi kita modal untuk melakukan penilaian ulangnya, pertanyaan itu terasa sangat relevan. Makna penting dari sebuah peringatan tokoh atau peristiwa historis tertentu terus berubah seiring dengan pergeseran kepentingan kita sekarang. Tulisan ini mencoba mengulas peta narasi terbaru tentang Bung Tomo dan Pertempuran Surabaya 1945 secara keseluruhan.

HINGGA saat ini, historiografi nasional tentang Bung Tomo dan Peristiwa 10 November 1945 masih didominasi oleh narasi yang mengedepankan pendekatan romantik-nasionalistik dan glorifikasi. Hampir semua karya tulis, terutama buku-buku teks sekolah yang disponsori atau di-endorse oleh pemerintah, menekankan peran heroik Bung Tomo dalam Pertempuran Surabaya 1945.

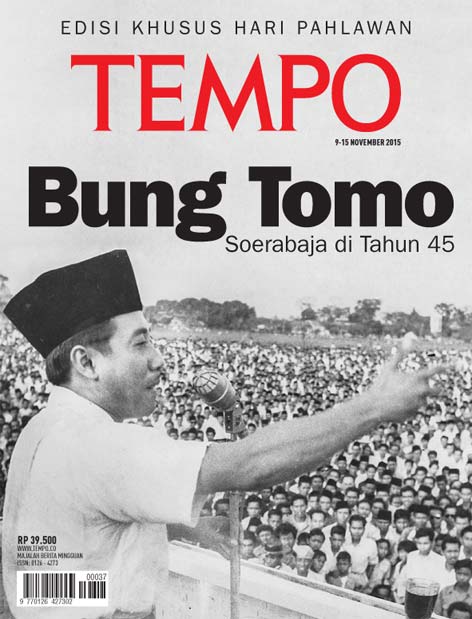

Sosok Bung Tomo divisualkan dengan sangat kuat melalui foto dirinya yang sangat termasyhur, meskipun asal-usulnya masih diperdebatkan. Foto yang menggambarkan ekspresi Bung Tomo saat menyampaikan pidato yang bergelora tersebut, bagi banyak kalangan, merepresentasikan jiwa dan semangat perjuangan revolusi para pemuda Indonesia waktu itu, pemuda Surabaya khususnya. Selain itu, Bung Tomo termasuk tokoh perjuangan di luar Sukarno dan Hatta yang memperoleh gelar "Bung", dan ini memperkuat image historis tokoh tersebut. Pendek kata, penghormatan terhadap sosok Bung Tomo sebagai seorang pahlawan telah sampai pada tingkat pengkultusan.

Di luar narasi mainstream tersebut, sebenarnya terdapat narasi-narasi lain tentang Bung Tomo yang berkembang di masyarakat, meskipun tingkat popularitasnya lebih rendah. Pertama-tama adalah narasi yang melihat sisi lain dari kiprah Bung Tomo pada masa kemerdekaan, sebagai seorang politikus dan intelektual. Sebagaimana diketahui, setelah sempat "tenggelam" selama 1950-an, kiprah politik Bung Tomo kembali terlihat pada akhir masa kekuasaan Sukarno dan awal kekuasaan Soeharto.

Pada periode-periode tersebut, terutama pada 1970-an, Bung Tomo muncul sebagai penentang praktek kekuasaan yang menurut dia semakin korup dan merugikan kepentingan rakyat; sebuah sikap politik yang membawanya ke balik tembok penjara Orde Baru (dan belakangan dianggap sebagai faktor pengganjal pemberian statusnya sebagai pahlawan nasional). Menurut narasi ini, sikap politik Bung Tomo tersebut merupakan wujud patriotismenya yang lain yang tidak kalah penting dibandingkan dengan aksinya pada masa revolusi.

Narasi lain tentang Bung Tomo mencoba memberikan koreksi terhadap pemahaman historis mainstream yang sangat menonjolkan peran Bung Tomo dalam Pertempuran 10 November 1945. Peran Bung Tomo dalam menggelorakan semangat perlawanan rakyat lewat Radio Pemberontakan yang didirikannya selama revolusi memang sangat vital. Namun pertempuran Surabaya adalah sebuah peristiwa kolosal baik dari skala maupun korban, karena itu penonjolan peran individual yang berlebihan bisa mengecilkan pihak lain yang juga terlibat langsung di dalamnya.

Peran Bung Tomo hanya satu dari sekian banyak faktor yang berperan dalam peristiwa historis itu. Apalagi jika kita mempertimbangkan faktor spontanitas rakyat Surabaya dan banyaknya pemuda pejuang yang datang dari luar daerah ketika alat komunikasi radio masih relatif jarang ditemukan.

Narasi berikutnya mencoba memberikan koreksi terhadap narasi mainstream di atas. Narasi tersebut menyatakan peran Bung Tomo pada pertempuran Surabaya terlalu dilebih-lebihkan. Sebagai agitator atau pembakar semangat, perannya memang vital, tapi itulah peran di belakang layar dan peran sebenarnya dilakukan oleh yang mempertaruhkan nyawa di medan pertempuran. Narasi tandingan seperti ini misalnya dilontarkan oleh Soemarsono dalam memoarnya yang berjudul Revolusi Agustus (2008). Dia mengaku menyelamatkan Bung Tomo dari amukan pemuda karena dinilai "egoistis dan mau bermain sendiri". Sayangnya, narasi itu tidak sempat beredar luas seiring dengan ditariknya buku tersebut dari peredaran karena dianggap "memutihkan" dosa kelompok komunis dalam Peristiwa Madiun 1948.

Narasi tandingan lebih keras muncul dari historiografi internasional, terutama Belanda, yang mengusung isu bersiap, yaitu kekerasan massal terhadap orang sipil Belanda dan Indo, termasuk perempuan dan anak-anak. Dalam narasi ini, sosok Bung Tomo digambarkan sebagai salah satu pemimpin pemuda yang ikut memimpin, setidaknya membiarkan, rangkaian aksi kekerasan pada pertengahan Oktober 1945 dan dianggap sebagai alasan lain dari serangan dahsyat sekutu pada 10 November.

Narasi ini dipopulerkan oleh para penyintas seperti Herman Bussemaker (2005) dan sejarawan internasional seperti William H. Frederick (1989, 2014). Narasi bersiap jelas tidak populer dan tidak mendapat tempat dalam historiografi Indonesia karena akan "merusak" narasi sejarah nasionalistik yang dipromosikan pemerintah Indonesia. Meski demikian, narasi ini dipegang oleh komunitas internasional dan pengamat sejarah Indonesia serta beredar luas di dunia maya.

Belakangan, ia menjadi topik "panas" di Belanda setelah dimenangkannya gugatan kasus Rawagede dan Westerling serta munculnya beberapa studi baru yang membuktikan "kejahatan perang" tentara Belanda di Indonesia. Sejumlah kalangan di Belanda menginginkan upaya pembuktian dan pengakuan yang sama di pihak Indonesia bahwa telah terjadi aksi brutal pada 1945-1946 yang mengorbankan ribuan jiwa penduduk sipil Belanda dan Indo-Belanda (juga Tionghoa).

DEMIKIANLAH peta terbaru dari narasi sejarah tentang Bung Tomo dan Pertempuran Surabaya 1945. Kendati hal itu tidak akan disepakati semua orang, kita semua hidup di zaman digital, saat sejarah mengalami "demokratisasi". Arus informasi berjalan sangat deras tanpa bisa dibendung dan berbagai tawaran narasi historis alternatif tersedia secara melimpah. Suka tidak suka, setuju tidak setuju, narasi-narasi tersebut akan diserap oleh masyarakat Indonesia.

Kita bisa saja tidak setuju dengan narasi historis yang berbeda, tapi kita tidak bisa memaksakan penolakan karena sejarah adalah medan pemaknaan dan penafsiran yang dinamis. Kita harus sadar bahwa keberagaman narasi historis, betapapun inconvenient bagi kita, adalah sebuah keniscayaan. Menerima keniscayaan itu tidak berarti mengurangi penghormatan kita kepada para pahlawan nasional, tapi sebaliknya bisa membuat kita menjadi dewasa. Penghormatan bukan berarti pengkultusan dan menerima sisi lain dari sosok seorang pahlawan berarti mengembalikan mereka pada kesejatiannya sebagai manusia biasa. Selamat Hari Pahlawan! l

Sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo