Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

SULISTINA ingat betul mata lelah Bung Tomo. Sorot mata yang semula tegas dan kerap sangar saat berpidato jadi memerah nan sayu, lengkap dengan kantong mata yang gelap. Bung Tomo, Sulistina bercerita, terserang dehidrasi akut. Tak jarang pria pemilik nama asli Sutomo itu merasa kepalanya berputar-putar. Tapi Bung Tomo berkukuh untuk tetap mengurus jemaah haji Indonesia.

Penyelenggaraan haji pada 1981 belum seperti sekarang. Selain pemondokan yang sumpek dan tidak membuat nyaman, belum ada pemimpin kelompok terbang haji. "Jemaah saat itu seperti itik kehilangan induknya," tutur Sulistina, istri Bung Tomo, kepada Tempo pada medio Oktober lalu di rumahnya di Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor.

Suaminya berinisiatif mengemban tugas dadakan sebagai pemimpin kelompok. Bung Tomo, kata perempuan 90 tahun ini, tak tega melihat jemaah haji Indonesia kebingungan.

Karena itu, Si Bung selalu keluar-masuk pemondokan untuk mengurus banyak hal. Misalnya menjadi penghubung antara jemaah dan amirul hajj alias pemimpin rombongan jemaah haji Indonesia, yang saat itu diemban Burhani, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama. Belum lagi ia harus naik-turun tangga untuk bisa masuk ke pemondokan.

"Di tengah kesibukan itulah kondisi suami saya menurun," ujar Sulistina. Padahal, menurut dia, sebelum berangkat haji, suaminya tampak sehat-bugar.

Bung Tomo baru menyerah setelah roboh. Ia sempat diperiksa dan diberi obat oleh tim kesehatan. "Tapi tidak diinfus," kata Ratna Sulistami, anak bungsu Bung Tomo yang ikut naik haji.

Ketika tak sadarkan diri, Si Bung akhirnya dilarikan keluarganya ke Rumah Sakit Kerajaan Arab Saudi, Jeddah, pada 3 Oktober 1981, bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-61. Menurut diagnosis dokter: Bung Tomo terkena komplikasi dehidrasi akut dan stroke.

Dua hari Bung Tomo tak sadarkan diri. Ia baru siuman pada hari ketiga. Itu pun sempat mengalami amnesia ringan. "Baru ngeh waktu kami cerita tentang haji," tutur Ratna. Pada hari keempat perawatan, sehari sebelum wukuf di Arafah, Bung Tomo dan keluarganya terpisah.

Bung Tomo sempat bertanya kepada istrinya, "Masih punya uang buat pulang, enggak?" Tapi Sulistina tak ambil pusing. Dia hanya menjawab, "Sudah. Yang penting Mas Tom sembuh dulu."

Esoknya jemaah haji berkumpul di Bukit Arafah, termasuk Bung Tomo, yang datang dengan ditandu. Seorang mantan aktivis dalam Peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari), Hariman Siregar, yang melihat kejadian itu, langsung menghampiri Bung Tomo. Keduanya kenalan dekat. Perkenalan mereka bermula pada 1966, ketika Bung Tomo berpidato di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Jakarta, tempat Hariman dan Bambang Sulistomo—anak kedua Bung Tomo—bersekolah. Kedekatan itu berlanjut sampai pada 1978, sewaktu Si Bung dibui di Wisma Nirbaya. Hariman—kini dokter berumur 65 tahun—kerap menjenguk Bung Tomo di dalam sel.

"Bapak kenapa?" ucap Hariman. Tapi Bung Tomo menjawab pertanyaan tersebut sekenanya. Hanya ada sedikit perbincangan di antara keduanya saat itu. Setelah itu, Hariman mendatangi Burhani untuk menanyakan ihwal rombongan orang sakit tersebut. Usut punya usut, Burhani-lah yang mengajak mereka ke Arafah.

"Wukuf itu inti haji, sekalipun harus sampai mati di sana. Impian semua orang muslim itu adalah meninggal di Tanah Suci," kata Hariman, menirukan jawaban Burhani.

Meski kaget mendengar jawaban tersebut, Hariman tak banyak tanya lantaran waktu wukuf sudah dekat. Keduanya berpamitan. Begitupun kepada Bung Tomo. Itu terakhir kalinya Hariman bertemu dengan Si Bung.

Selesai wukuf, Hariman menemukan Bung Tomo sudah tak bernapas. Hari itu, Rabu, 7 Oktober 1981, empat hari setelah ulang tahun ke-61, Si Bung berpulang.

SIANG mendekati akhir 1980, setahun setelah bebas dari Nirbaya, Bung Tomo baru saja akan masuk gerbang Masjid Sunda Kelapa saat azan mulai berkumandang. Langkahnya terhenti. Matanya terpejam. "Bibirnya gemetar," Sulistina bercerita.

"Saya ingin naik haji," tutur Sulistina, menirukan perkataan Bung Tomo yang keluar sesaat setelah azan berhenti.

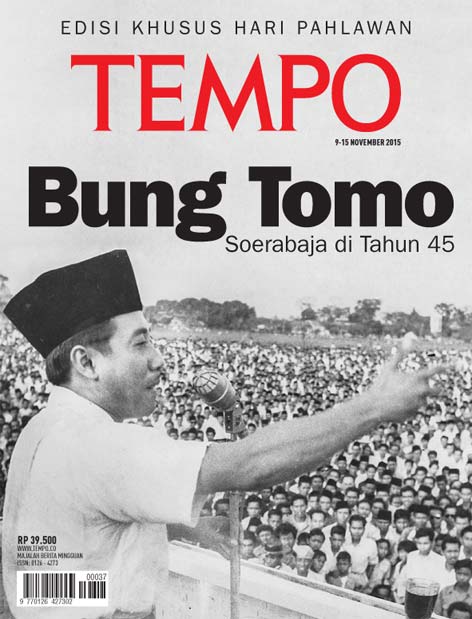

Beberapa pekan kemudian, di suatu sore suaminya membawa pulang sejumlah uang untuk biaya naik haji. Uang itu, menurut Sulistina, Bung Tomo dapat dari menggadaikan lukisan kepada Haji Masagung, pemilik toko buku CV Haji Masagung (kemudian menjadi PT Gunung Agung). Lukisan itu bergambar potret diri Bung Tomo sedang berpidato sebelum serangan 10 November 1945. Bung Tomo sendiri yang melukis.

"Jumlah uangnya tak banyak, tapi cukup untuk naik haji," kata Sulistina. Bung Tomo, Sulistina, dan kedua anak perempuan mereka pun berangkat beribadah haji pada pertengahan September 1981.

Bung Tomo wafat ketika melakukan wukuf di Arafah. Jasadnya langsung dikuburkan secara massal pada hari itu juga bersama puluhan jenazah anggota jemaah haji lainnya di sebuah padang pasir antara Arafah dan Mina. Satu liang lahad untuk empat jenazah. Inilah yang pada kemudian hari membuat anak-anaknya harus membawa dua dokter ahli forensik dari Jakarta, Abdul Mun'im Idries dan Slamet Iman Santoso, untuk mengidentifikasi jenazah ayah mereka.

Bambang Sulistomo mengatakan ayahnya pernah berpesan agar dimakamkan dekat dengan rakyat dan rumah saat meninggal nanti. Namun memindahkan jenazah dari Arab bukan perkara mudah. Kesulitan pertama yang ditemui keluarga adalah perizinan dari Kerajaan Arab Saudi untuk membuka kembali makam. Kendala lain adalah mencari jasad ayah mereka di antara ratusan makam massal tersebut.

Keluarga mengambil langkah pertama dengan mendatangi Majelis Ulama Indonesia untuk meminta fatwa ihwal memindahkan mayat dari Tanah Suci. "Alhamdulillah, tak ada firman dan hadis yang melarang," tutur Bambang. Ini untuk menguatkan alasan pemindahan jenazah.

Kedua, keluarga mendatangi Departemen Luar Negeri untuk meminta bantuan diplomasi. Joop Ave, saat itu menjadi protokol dan konsuler di Departemen, yang berkorespondensi dengan Kerajaan Arab. Setelah delapan bulan, perizinan akhirnya keluar.

Tak ingin buang waktu, Bambang dan dua pakar forensik langsung terbang ke Jeddah dan segera mencari petugas yang menguburkan jenazah Bung Tomo. Beruntung mereka dapat menemukan petugas tersebut.

"Kami juga mendapatkan ancer-ancer awal dari Hariman," ujar Bambang. Walhasil, pencarian liang lahad yang diduga makam ayahnya tak menemui kendala. Hasil analisis post-mortem gigi Bung Tomo klop. Bambang kaget melihat mayat ayahnya tidak membusuk.

Jenazah Bung Tomo diterbangkan dari Tanah Suci ke Tanah Air dengan pesawat Hercules Tentara Nasional Indonesia. Keluarga kemudian memakamkannya di Tempat Permakaman Umum Ngagel Rejo, Jalan Bung Tomo, Surabaya.

Kini, setelah 34 tahun kematiannya, makam Bung Tomo selalu ramai peziarah. "Biasanya untuk membacakan Surat Yaasin," kata Endang, 71 tahun, perawat makam. Khususnya pada 17 Agustus dan 10 November, Hari Kemerdekaan dan Hari Pahlawan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo