Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Tak Lelah Berpindah Rumah

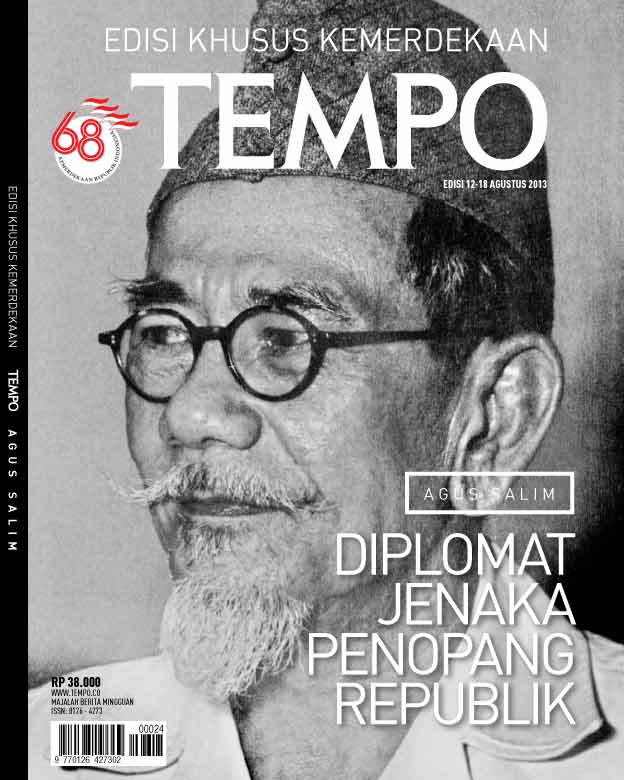

Hidup sangat sederhana tapi gembira. Sulit mencari nafkah karena kritis terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo