Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Selepas penahanan akibat Peristiwa Kranji, saya bukan lagi anggota baret merah. Saya masuk Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Waktu itu namanya Cadangan Umum Angkatan Darat atau Caduad.

Kostrad dibentuk pada 1961 karena Bung Karno ingin merebut Irian Barat. Pak Harto menjadi panglima dan Pak Achmad Wiranatakusumah wakilnya. Saat mencari personel di Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat (Koplat), Pak Wiranatakusumah bertemu dengan saya. Selepas kurungan dan tahanan kota, saya menjadi ajudan Soedirman, Komandan Koplat. Dia ayah Basofi Soedirman, Gubernur Jawa Timur 1992-1998. Pak Wiranatakusumah mengajak saya pindah ke Kostrad. Keesokan harinya, saya sudah di kantor baru di Jalan Medan Merdeka Timur. Saya di bagian intelijen.

Pada 19 Desember 1961, Bung Karno memulai kampanye perebutan Irian Barat di Yogyakarta. Bulan berikutnya, saya sudah berada di Irian. Kami menyiapkan pos di pulau-pulau perbatasan sebagai persiapan pendaratan pasukan Operasi Trikora, termasuk Herlina Kasim, pejuang perempuan Trikora yang mendapat tanda jasa dari Bung Karno. Kami juga membentuk pasukan dari masyarakat setempat, yang berlatih di wilayah kita lalu diselundupkan ke wilayah musuh untuk membantu pasukan kita.

Operasi bersenjata berakhir setelah Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962. Pasukan tempur cuma sekitar dua bulan di Papua dan kembali ke Jakarta. Tapi saya tetap di sana untuk mengkonsolidasi peralatan yang intelijen pakai, termasuk perahu-perahu karet. Saya baru pulang akhir Desember 1962.

Pada saat hampir bersamaan, Bung Karno mengobarkan konfrontasi dengan Malaysia. Pos saya pindah dari Maluku ke Medan. Kami membutuhkan jalur untuk infiltrasi. Saya punya kontak di Malaysia: Des Alwi, anak angkat Sutan Sjahrir. Saya mengenalnya sejak 1945 di rumah biliar di Bandung. Saya bertemu dengan dia lagi saat penumpasan Republik Maluku Selatan pada 1950. Saya dan Slamet Riyadi, atasan saya, kerap menumpang mandi di rumah keluarganya di Ambon. Des sempat menjadi diplomat di Manila. Namun, setelah pemberontakan PRRI/Permesta, seperti Profesor Soemitro Djojohadikoesoemo, dia tidak kembali ke Indonesia dan menetap di Malaysia.

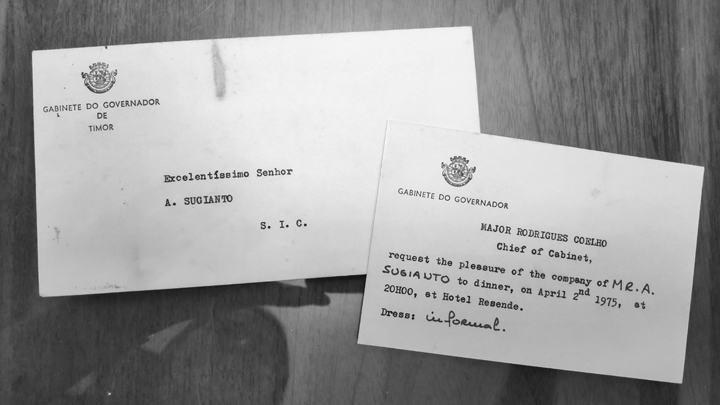

Undangan makan malam dari Gubernur Timor Portugis untuk Sugiyanto, 2 April 1975./ repro/Tempo/Ratih Purnama

Saya memasukkan Benny Moerdani ke Malaysia. Pada 1965, dia dipecat dari Resimen Para Komando Angkatan Darat karena memprotes penunjukan Sarwo Edhie Wibowo sebagai komandannya dan masuk Kostrad. Pak Ali Moertopo memintanya bertugas di Bangkok, menyamar sebagai penjual tiket Garuda Indonesia di bandar udara. Itu tugas intelijen pertama bagi Benny.

Pak Ali waktu itu Asisten Intelijen Komando Tempur 1, unit Kostrad yang ditempatkan di Sumatera untuk invasi Malaysia. Dia juga membentuk satuan intelijen Operasi Khusus. Lewat Opsus, Pak Ali diam-diam menggembosi Komando Ganyang Malaysia karena perang terbuka akan merugikan banyak pihak, terutama tentara. Hal ini seiring dengan keinginan petinggi Angkatan Darat. Maka yang kami lakukan di Malaysia dan Bangkok adalah menjalin kontak rahasia dengan pihak Malaysia untuk menghentikan konfrontasi. Misi tersebut terwujud lewat penandatanganan perjanjian damai kedua negara pada 11 Agustus 1966.

Saat Gerakan 30 September 1965 meletus, pagi itu saya langsung menghadap Pak Harto sebagai atasan tertinggi di Kostrad. Begitu saya sampai di depan rumahnya di Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat, dia pas keluar dari garasi, menyetir Jeep-nya sendirian. Saya mengikutinya sampai ke markas. Di sana baru ada Pak Wahono dan Pak Yoga Soegomo, keduanya asisten Kostrad.

Waktu itu, sisi barat dan utara Lapangan Merdeka—sekarang Monumen Nasional (Monas)—diduduki sekitar 2.000 tentara dari Divisi Diponegoro dan Brawijaya. Mereka digerakkan pemimpin G-30-S, Letnan Kolonel Untung Syamsuri.

Situasi tegang. Pak Yoga memerintahkan saya menyiagakan senjata. Masa tugas pasukan piket malam diperpanjang sehingga ada dua regu yang menjaga markas. Pak Ali baru datang menjelang sore karena baru kembali dari luar negeri. Saya mendampingi Pak Ali mendatangi pasukan Diponegoro di sisi barat Monas. Dia menanyakan keberadaan Untung. Kata prajurit itu, Untung berada di sisi timur. Tapi kami tidak menemukannya karena saat itu pasukan bersiap bergerak ke Halim Perdanakusuma, tempat Bung Karno.

Setelah G-30-S, Kostrad menjadi tempat berkumpul petinggi Angkatan Darat, termasuk Pak Abdul Haris Nasution, Menteri Pertahanan dan Keamanan. Kakinya patah akibat terjatuh saat melarikan diri dari upaya penculikan pasukan Untung. Pak Nas lama menginap di Kostrad. Saat itulah saya mendengar obrolan Pak Nas dan Pak Harto, soal pemimpin negara. Pak Harto bilang pengganti Bung Karno adalah Pak Nas, sebagai tokoh tentara paling senior. Pak Nas menolak dengan alasan presiden sebaiknya orang Jawa dan balik menunjuk Pak Harto sebagai orang yang paling pantas. Hal itu mereka wujudkan setelah Pak Nas menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan menolak pidato pertanggungjawaban Presiden Sukarno, Nawaksara, 22 Juni 1966. Pak Nas pula yang mengangkat Pak Harto sebagai presiden pada 12 Maret 1967.

Sugiyanto (kanan) bersama Des Alwi di Malaysia, 1963./ repro/Tempo/Ratih Purnama

SELAMA di Kostrad, saya hampir tidak pernah berkantor di Medan Merdeka Timur, tapi di kantor Operasi Khusus di Jalan Raden Saleh 52, Cikini. Itu bekas kantor Ibu Utami, istri Soeriadi Suryadarma, pendiri Angkatan Udara. Dia punya organisasi ibu-ibu yang kemerah-merahan. Sehabis G-30-S, saya duduki kantor itu.

Saya kembali meninggalkan markas saat mempersiapkan integrasi Timor Timur. Pada Juni 1974, datang Arnaldo dos Reis Araújo menemui Pak Ali. Dia ketua partai politik Associação Popular Democratica Timorense (Apodeti) di Timor Timur—saat itu disebut Timor Portugis—dan kemudian menjadi gubernur pertama pasca-integrasi. Dia meminta saran cara membentuk partai politik dan sebagainya. Pasca-Revolusi Bunga, dua bulan sebelumnya, Portugal melepas jajahannya, yaitu Makao, Timor Leste, dan Mozambik, lalu meminta wilayah itu membuat partai politik. Saat itu, kami sudah punya pengalaman membangun Golkar.

Atas perintah Pak Ali, bulan itu juga saya berangkat. Saya orang Indonesia pertama yang ditugasi masuk Timor Timur. Saya naik pesawat dari Darwin, lalu ke Baucau—144 kilometer timur Dili—baru ke Dili. Saya nyamar sebagai pengusaha.

Di sana ada tiga partai besar. Selain Apodeti, yang ingin bergabung dengan Indonesia, ada União Democrática Timorense (UDT), yang pro-integrasi dengan Portugal, dan Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (Fretilin), yang ingin merdeka penuh dan berpaham Marxisme.

Saya bantu Apodeti. Karena kebanyakan anggotanya rakyat biasa, mereka tidak punya fasilitas apa pun. Saya berikan kaus, mesin tik, sampai sepeda motor. Politikusnya kami ajak ke Jakarta dan diikutkan pendidikan di Center for Strategic and International Studies di Tanah Abang. Kami galang untuk operasi politik. Pemuda-pemudanya kami ajak ke perbatasan Nusa Tenggara Timur untuk diberi latihan fisik dan militer.

Tapi saya juga mendekati UDT dan Fretilin. Saya mengundang perwakilan dua partai itu ke Jakarta untuk berkunjung, dan mereka datang. Ramos Horta (pendiri Fretilin yang menjadi presiden kedua Timor Leste, 2007-2012) saya ajak ke pabrik-pabrik di Jakarta dan Bandung untuk melihat Indonesia itu kayak apa. Hubungan kami dengan berbagai kekuatan politik di Timor Portugis, termasuk pemerintahnya, baik. Pokoknya, tujuan saya ke sana adalah meyakinkan dan menggalang masyarakat setempat agar mereka tidak menganggap Indonesia musuh. Sandinya: Operasi Komodo.

Situasi memburuk dengan pecahnya konflik berdarah antara UDT dan Fretilin pada Mei 1975. Penduduk banyak yang mengungsi ke NTT. Fretilin memproklamasikan kemerdekaan pada 28 November. Dua hari kemudian, muncul Deklarasi Balibo yang menyatakan penggabungan dengan Indonesia oleh Apodeti, UDT, dan Partai Klibur Oan Timor Asuwain.

Saat itulah Benny Moerdani menjalankan Operasi Seroja, 7 Desember 1975. Dia pindah ke Departemen Pertahanan sebagai asisten intelijen pada awal tahun itu. Pak Ali meminta saya membantu Benny. Saya menolak. Menurut saya, operasi militer itu minim persiapan. Terbukti, banyak korban. Seroja juga tidak merangkul gereja, yang menjadi jantung kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan antipati. Operasi tempur menghancurkan semua yang saya bangun di Timor Timur. Saya yakin hasil integrasi Timor Timur akan lebih baik jika tetap dibangun lewat operasi politik.

REZA MAULANA

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo