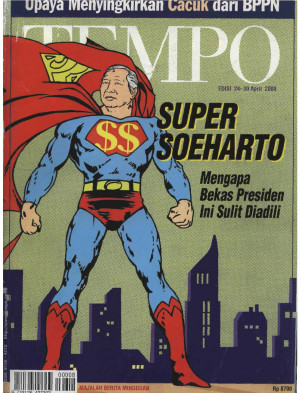

DALAM proses pengusutan terhadap mantan presiden Soeharto, Jaksa Agung Marzuki Darusman seperti terperangkap dalam labirin. Bingung, putus asa. Dan jarum jam terus berdetak. Agustus nanti, Presiden Abdurrahman Wahid harus melaporkan kinerja pemerintahannya dan pengusutan itu akan menjadi salah satu taruhannya.

Marzuki tahu bahwa kredibilitas pemerintahan Abdurrahman akan diukur dari seberapa jauh lembaganya mampu membuat perhitungan hukum terhadap Soeharto. Namun, dia sadar, kemungkinan besar itu mustahil dipenuhinya. Berharap diselamatkan oleh dentang suara bel, Marzuki menginginkan sidang umum MPR nanti mendatangkan "penyelesaian politik" bagi kasus Soeharto. Dalam isyarat yang lebih spesifik untuk menghentikan proses hukum, Marzuki berharap "setelah Agustus nanti kita memasuki babak yang baru".

Politisi Golkar itu bahkan secara berlebihan meminta agar kasus Soeharto ini "jangan sampai menyedot energi kita berlebihan sehingga mengabaikan penyelesaian ekonomi". Dalam bahasa yang lebih lugas, dia seperti ingin mengatakan: "Tidakkah sebaiknya kasus Soeharto ini kita lupakan saja?". Case Closed!

Penyidikan terhadap dugaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan Soeharto memang telah berlangsung panjang dan melelahkan. Meski begitu, prosesnya tetap tak beranjak jauh—Kejaksaan Agung tak berhasil membuka "babak baru"-nya sendiri. Sampai pekan lalu, lembaga ini tidak bisa menghadirkan atau membuat pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka. Malah sebaliknya, ia larut dalam kontroversi laporan medis tentang sehat atau tidaknya Soeharto secara fisik ataupun mental untuk bisa diperiksa.

Kejaksaan Agung memang menetapkan status tahanan kota terhadap Soeharto, tapi tak ada tanda-tanda lelaki 78 tahun itu bakal segera dibawa ke pengadilan. Puluhan saksi sudah diperiksa, dan pejabat jaksa agung sudah silih berganti, tapi sang Arsitek Orde Baru masih jauh dari meja hijau.

Selasa dan Rabu pekan lalu, Kejaksaan Agung memanggil putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana, dan Bambang Trihatmodjo. Tutut dan Bambang diperiksa sebagai saksi atas kasus ayahnya. Tutut adalah bendahara Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, sementara Bambang adalah bendahara Yayasan Dana Sejahtera Mandiri. Di kedua yayasan ini—beserta lima yayasan lainnya—Soeharto berkiprah sebagai ketua. Dalam posisi itulah ia memungut 2-5 persen kutipan sumbangan wajib dari sejumlah bank pemerintah untuk kas yayasan. Uang itu diputarkannya dan sebagian di antaranya masuk ke beberapa bank yang dimiliki putra-putrinya.

Pemeriksaan itu, untuk sebagian hal, hanya menggarami lautan karena cuma menegaskan betapa jelas telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh Soeharto—betapa dia tidak bisa memisahkan antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi dan keluarga (lihat: Tidak Soeharto, Anaknya pun Jadi).

Persis setahun lalu, pendahulu Marzuki, Andi Muhammad Ghalib, telah membuat kesimpulan yang lebih maju. Dalam sebuah dokumen yang diperoleh TEMPO dua pekan silam dan ditandatanganinya 22 Maret 1999, Ghalib menulis surat kepada Presiden B.J. Habibie yang isinya antara lain "mantan presiden Soeharto patut dapat dipersalahkan telah menyalahgunakan kewenangan" untuk "menguntungkan yayasan-yayasan yang dipimpinnya dan perusahaan-perusahaan yang memperoleh dana dari yayasan".

Habibie menghentikan proses. Dokumen Ghalib itu pun—yang siap dijadikan bahan tuntutan—kembali masuk laci. Namun, Habibie harus membayarnya. Dia tersandung menjadi presiden kedua kali, antara lain, karena gagal membawa Soeharto ke pengadilan.

Kejaksaan Agung dalam era Marzuki Darusman—salah satu pengkritik keras Habibie—seperti memulai semuanya dari awal. Ada dua perkembangan penting pada era ini. Yang pertama adalah luruhnya pamor Jenderal Wiranto dalam kasus Timor Timur. Dalam pidatonya yang terkenal, Mei 1998, Wiranto bersumpah akan "melindungi mantan Presiden Soeharto dan keluarganya". Jalan yang sebenarnya kian mulus ini ternyata tak membuat Kejaksaan lebih leluasa. Dalam perkembangan yang kedua, di ujung dunia lain, bekas diktator Cile, Augusto Pinochet, dibebaskan dari pengadilan karena laporan medis yang menyatakan dia tak bisa mempertanggungjawabkan kejahatan yang didakwakan kepadanya.

Pengacara Soeharto mengerahkan tak kurang dari 20 dokter ahli untuk membuat laporan medis yang kemudian ditafsirkan sebagai ketidaklayakan Soeharto diperiksa. Dan ini benar-benar menjadi batu sandungan baru bagi Kejaksaan. Laporan medis itu memperoleh konfirmasi positif dari tim dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang ditunjuk Kejaksaan. Mahar Mardjono, bekas dokter pribadi Soeharto yang tidak terlibat dalam dua tim tadi, memperkuat kesahihan laporan itu.

Isyarat Marzuki untuk menutup buku Soeharto dan keengganannya meneruskan kasus ini diperkuat oleh laporan medis itu. Status tahanan kota yang dijatuhkannya dua pekan silam adalah basa-basi belaka. Marzuki tahu benar, sudah sejak awal Soeharto menyatakan tak kan pergi ke mana-mana—dia bahkan menolak pindah ke Solo seperti disarankan keluarganya. Dengan status itu, Marzuki mengatakan pihaknya bisa 24 jam memantau kesehatan Soeharto agar kapan saja Soeharto sehat, tim Kejaksaan bisa didatangkan untuk memeriksanya. Itu cuma janji kosong. Wartawan TEMPO, Setiyardi, yang pekan lalu mengunjungi rumah Soeharto di Cendana ataupun di Kompleks Taman Mini Indonesia Indah, melaporkan tak menemukan seorang pun dokter Kejaksaan. Seorang penjaga di Cendana mengatakan "Sejak pagi, tidak ada orang yang ke sini."

Pengacara Todung Mulya Lubis curiga status tahanan kota itu memang cuma proyek untuk mendongkrak citra Kejaksaan. "Di tengah tekanan publik yang besar, Kejaksaan ingin muncul sebagai pihak yang memberikan perlawanan, dan dengan perlawanan artinya pahlawan," katanya.

Menurut Todung, adalah lebih bermanfaat jika Kejaksaan sekali lagi meminta penilaian dari tim dokter yang benar-benar independen tentang kondisi Soeharto. Jika hasilnya sama saja, menurut Todung, pilihan untuk menyimpan kasus ini ke dalam laci jadi tak terhindari. "Seorang yang tak sehat ingatannya secara hukum memang sulit untuk disidangkan."

Setelah itu, soalnya tinggal mencari pengampuan bagi Soeharto. Untuk mendapatkan status pengampuan ini—status bahwa yang bersangkutan tak mampu mempertanggungjawabkan tindakannya dan karena itu harus diurus oleh walinya—pengadilan harus digelar. Di sini catatan medis Soeharto itu bisa diperdebatkan lagi. "Tapi, yang berhak meminta pengampuan adalah anggota keluarganya. Sejauh ini saya tidak melihat anak-anaknya mau," kata Todung.

Bambang Widjojanto dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menolak "jalan Pinochet" untuk menyelamatkan Soeharto. Menurut dia, meski prosesnya menyakitkan baik bagi Soeharto, keluarga, maupun publik, Kejaksaan bisa meneruskan kasusnya ke pengadilan. "Kemudian hakim mengadilinya secara in absentia," katanya.

Usulan ini tidak biasa. Sidang seperti itu umumnya digelar jika si terdakwa buron. Bambang berharap Mahkamah Agung mau membuat terobosan dalam hal itu. "Jika terdakwa melarikan diri saja kasusnya bisa disidangkan, kenapa yang cuma sakit tidak bisa?" kata Bambang. Lebih dari itu, pengadilan modern umumnya lebih banyak menyandarkan diri pada bukti-bukti ketimbang kesaksian—bahkan kesaksian si terdakwa sekalipun.

Pengadilan terhadap Soeharto, menurut Bambang, sangat penting. "Tanpa Soeharto dinyatakan bersalah, para kroninya akan lolos dari tuduhan karena mereka mudah saja berlindung di balik dalih kebrobrokan sistem yang diciptakan Soeharto." Sejumlah menteri yang mengeluarkan keputusan cacat akan mudah saja mengatakannya atas perintah Soeharto. Demikian pula dengan para pengusaha yang mengeruk untung dari kedekatannya dengan sang Presiden. Status mereka sebagai kaki-tangan tindak kejahatan akan terhapus karena pelaku utamanya tak bisa disidangkan.

Menghadapkan Soeharto—dan sistemnya yang korup selama 30 tahun lebih—ke hadapan mahkamah adalah salah satu tuntutan reformasi. Salah satu alasan kenapa Indonesia kini ada di sini. Dan itu pula yang antara lain merontokkan Habibie.

Tapi, tugas Marzuki Darusman memang tidak mudah. Dia menjabat dalam era ketika banyak aspek hukum bisa lebih menghargai para tersangka, bukan era ketika sebuah isyarat kecil saja dari Soeharto bisa menjadi hukum itu sendiri tanpa bisa diperdebatkan secara terbuka. Inilah era ketika para pengacara tersangka kasus korupsi besar bisa sering muncul di televisi, mengemukakan argumen hukum, dan jadi selebriti sekaligus.

Sikap Presiden Abdurrahman Wahid sendiri tidak membantu. Berkali-kali Abdurrahman menyatakan akan mengampuni pendahulunya itu, bahkan jika Soeharto terbukti bersalah di pengadilan. Adalah hak presiden untuk memberi ampunan atau grasi. Tapi, menyatakannya sebelum pengadilan digelar, Abdurrahman cenderung menekankan ampunan seraya mengabaikan hukum.

Muara semua ini mudah diduga. Marzuki boleh gembira. Soeharto tak kan pernah ke pengadilan. Tugasnya berkurang, dan kasus itu tak lagi "menyita energi kita berlebihan". Cuma satu yang dikorbankan di altar politik: hukum yang berkeadilan.

Arif Zulkifli, Arif A. Kuswardono, Andari Karina Anom, Adi Prasetya

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini