Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

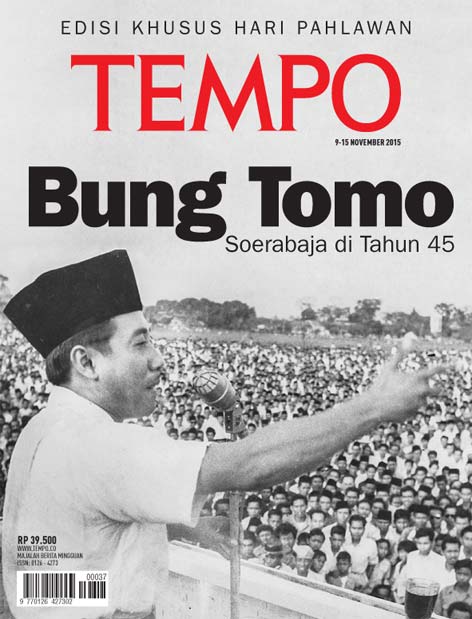

PIDATO Sutomo yang berapi-api tak cuma memanggang hati Belanda, tapi juga Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan, Amir Sjarifuddin. Dalam sebuah sidang kabinet yang mempertemukan petinggi militer dengan jajaran petinggi pemerintah pada suatu malam di pengujung 1947, Bung Tomo—yang ditunjuk Panglima Besar Jenderal Soedirman sebagai juru bicara—menguliti kebijakan anggaran kabinet Amir yang dinilainya tak memihak tentara.

Selain gaji prajurit yang masih rendah, Bung Tomo menyinggung seragam mereka yang kumal dan rombeng. Dia menuduh Amir Sjarifuddin menimbun seragam baru di gudang-gudang yang dikuasainya. "Anak buah dahulu, baru Bapak!" kata Bung Tomo tanpa tedeng aling-aling.

Sebagai kepala pemerintahan, Amir Sjarifuddin yang memimpin sidang di Istana Presiden di Yogyakarta itu. Presiden Sukarno sebagai kepala negara sebenarnya hadir, tapi tak banyak bicara. Dalam kumpulan catatannya yang berjudul Dari 10 Nopember 1945 ke Orde Baru, Bung Tomo menggambarkan air wajah Sukarno tak beriak selama rapat itu. Sedangkan Soedirman lebih sering menunduk. "Kami semua menanti reaksi keras dari Amir Sjarifuddin," ujar Bung Tomo.

Alangkah terkejutnya mereka ketika yang menanggapi tudingan Bung Tomo bukan Amir, melainkan loyalisnya, Jenderal Mayor Djoko Sujono. Dia membantah semua ucapan Bung Tomo. Bantahan Djoko ini memancing Jenderal Soedirman naik pitam. Mulanya tenang, kemudian, "Sepatah demi sepatah, tegas, keras, memukul kepada siapa yang merasa bersalah," tulis Bung Tomo dalam catatannya. Dengan murka, Soedirman mementahkan semua ucapan Djoko dan menguatkan keluhan Bung Tomo. Dia murka karena tentara seakan-akan ditelantarkan. Rapat itu akhirnya ditutup tanpa keputusan.

Bung Tomo memang bisa dibilang "orang" Soedirman. Ia telah mengikuti Soedirman sebelum diangkat Presiden Sukarno jadi salah satu pemimpin Tentara Nasional Indonesia dari unsur laskar pada 5 Oktober 1947. Bersama antara lain Sayuti Melik, Bung Tomo adalah anggota Dewan Penasihat Panglima Besar sejak Mei 1946. Saat itu Sutomo masih memimpin Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI)—salah satu kelompok laskar yang berjibaku dalam peristiwa 10 November 1945 di Surabaya.

Bambang Sulistomo, putra Bung Tomo, mengatakan ayahnya memang pengagum Soedirman. "Pemimpin yang kuhormati itu dua: Bung Hatta dan Pak Dirman," kata Bambang menirukan ayahnya ketika ditemui Tempo pada Oktober lalu.

Setelah barisan laskar dilebur ke dalam Tentara Republik Indonesia pada 5 Mei 1947 dan sebulan kemudian berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia, Bung Tomo diangkat sebagai perwira dengan pangkat Jenderal Mayor Angkatan Darat. Waktu itu TNI masih menganut sistem kepangkatan Belanda. Jenderal mayor adalah perwira tinggi bintang satu—saat ini setara dengan brigadir jenderal.

Belakangan, Barisan Pemberontakan mengajukan Bung Tomo menjadi salah satu pemimpin TNI. Yang menarik, kelompok laskar lain, seperti Hizbullah, Pesindo, Laskar Maluku, dan Laskar Sunda Kecil, pun mengajukan namanya. Mereka beralasan jangan sampai tokoh bekas laskar dikucilkan setelah bergabung dengan TNI. Maka, pada 5 Oktober 1947, Bung Tomo dilantik sebagai Koordinator Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dia juga diangkat menjadi anggota Staf Gabungan Angkatan Perang—dewan yang diketuai Soedirman. Bukan hanya itu, Bung Tomo juga merangkap jadi anggota Dewan Penasihat Militer, yang dipimpin Presiden Sukarno.

Selain Bung Tomo, ada dua tokoh laskar yang diangkat menjadi anggota Staf Gabungan Angkatan Perang. Mereka adalah Jenderal Mayor Sakirman, yang berasal dari Lasjkar Rakjat, dan Jenderal Mayor Djoko Sujono, yang sebelumnya aktif di Biro Perjuangan—badan yang dibentuk Amir Sjarifuddin sebagai payung bagi barisan laskar yang terserak. Sakirman dan Djoko ibarat tangan kanan dan tangan kiri buat Amir Sjarifuddin.

Di TNI, Sakirman bertugas sebagai penghubung antara Staf Gabungan Angkatan Perang dan Dewan Pertahanan Nasional yang dipimpin Amir selaku perdana menteri. Adapun Djoko Sujono ditugasi mengintegrasikan bekas laskar ke dalam tubuh TNI. Masalahnya, Bung Tomo menuding Amir mengistimewakan tentara bekas laskar di bawah komando Djoko Sujono ini. Mereka bisa memperoleh bedil dan seragam baru. "Kemungkinan besar senjata itu dibeli pemerintah melalui penyelundupan," kata sejarawan Rushdy Hoesein.

Setelah sidang kabinet di Istana Yogyakarta yang membuat Soedirman murka, Bung Tomo lama tak berjumpa dengan Amir Sjarifuddin. Sutomo sibuk menyiapkan "Kompleks Gunung Lawu" di wilayah Gunung Lawu, Jawa Tengah, sebagai pusat komando bila sewaktu-waktu Belanda menggelar agresi lagi. Soedirman memang menunjuk Bung Tomo sebagai penanggung jawab persiapan Kompleks Lawu itu. Apalagi konsep pertahanan tersebut diusulkan oleh Bung Tomo sendiri.

Sembari menata Kompleks Lawu, Bung Tomo diizinkan Soedirman berpidato dua kali sepekan di Radio Pemberontakan, yang dipancarkan lagi oleh Radio Republik Indonesia. Tema pidatonya selalu sama: "Waspada Belanda!" Pesan itu tentu saja disampaikan Bung Tomo dengan gayanya yang khas bergelora.

Pidato-pidato Bung Tomo yang menggigit rupanya mengusik Amir Sjarifuddin. Suatu sore saat sedang berada di Tawangmangu, di gigir Lawu, Bung Tomo menerima kawat dari Amir di Yogyakarta, ibu kota Indonesia ketika itu. Isinya, "Harap Saudara pilih, tetap duduk dalam pimpinan TNI atau tetap berpidato radio." Bung Tomo menganggap teguran itu angin lalu. Dia tahu Amir hanya menggertaknya.

Sang istri, Sulistina, yang saat itu ada di samping Bung Tomo, menyaksikan sendiri reaksi suaminya setelah membaca kawat tersebut. "Persetan, ora dadi jenderal, ora patheken," kata Bung Tomo seperti dikutip dalam buku Sulistina, Bung Tomo Suamiku. Artinya kurang-lebih: tidak jadi jenderal pun tak peduli.

Keesokan paginya, Bung Tomo berangkat ke Yogyakarta menemui Soedirman. Sang Panglima Besar tak memberi petuah panjang. Dia hanya menginstruksikan Bung Tomo menemui Amir Sjarifuddin. Ketika mereka bertatap muka, Amir langsung memberondong Bung Tomo dengan kemarahan meluap. "Saya diprotes Belanda karena pidato-pidato Saudara yang masih begitu keras. Padahal pemerintah sedang berunding mengenai perdamaian dengan mereka!" ujar Amir.

Sejarah mencatat, Indonesia dan Belanda meneken gencatan senjata pada 17 Agustus 1947 sampai terlaksananya Perjanjian Renville. Disepakati pada 17 Januari 1948, perundingan untuk menghasilkan kesepakatan itu dimulai sejak 8 Desember 1947. Sejak awal, militer Indonesia keberatan terhadap poin-poin perjanjian itu. Selain hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Indonesia, pasukan TNI harus ditarik mundur dari Jawa Barat dan Jawa Timur.

Karena itu, Bung Tomo menampik teguran Amir Sjarifuddin. "Bung Amir, apakah benar-benar kita dapat mempercayai Belanda bahwa mereka takkan menyerang lagi? Marilah kita ingat peristiwa penyerbuan Mojokerto… kita telah ditipu mentah-mentah…."

Tapi Amir tak goyah. "Itu lain perkara. Saya sekarang harus menunjukkan kepada Belanda dan dunia internasional bahwa semua pasukan bersenjata Republik Indonesia dapat kita kontrol, kita kuasai. Dan Saudara adalah seorang opsir TNI!"

Bung Tomo orang yang berkepala batu. Setelah berpikir sejenak, saat itu juga dia meminta pensiun dari TNI—pada usia 28 tahun. "Saya pilih tetap berpidato dengan bebas, membakar semangat rakyat untuk menghadapi Belanda yang berwatak busuk." Maka hanya sekitar tiga bulan Bung Tomo tercatat sebagai anggota TNI.

Tak lama setelah Si Bung mundur dari TNI, Amir Sjarifuddin terjungkal dari kursi perdana menteri pada 29 Januari 1948. Belakangan, Amir terlibat pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun. Pada akhir 1948, perkiraan Bung Tomo terbukti: Belanda kembali melancarkan agresi militer.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo