Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hidup Prihatin di Tembok Dukuh

Dibesarkan dalam keluarga kurang mampu. Rumah tanpa listrik, ia pun terpaksa belajar di bawah lampu jalan.

RUMAH dua lantai di Jalan Tembok Dukuh Gang II Nomor 17, Surabaya, itu terbilang "mewah" dibanding rumah di sekitarnya. Walau tak menganut aliran minimalis, modelnya mengikuti tren masa kini. Dahlan, 46 tahun, pemilik rumah itu, adalah penjual soto asal Madura. Sejak menempati rumah itu, telah dua kali ia merenovasinya sehingga tak tampak lagi bentuk aslinya. Meski begitu, warga Gang II hakulyakin bahwa rumah tersebut pernah menjadi tempat Sutomo alias Bung Tomo menghabiskan masa kecil.

"Yang saya tahu, rumah Bung Tomo dulu ya di situ," kata Hariyono, 67 tahun, bekas Ketua Rukun Tetangga Tembok Dukuh, sambil menunjuk rumah Dahlan, ketika ditemui dua pekan lalu. Hariyono yakin rumah itu pernah dimiliki orang tua Bung Tomo. Ia mengaku banyak mendengar cerita seputar rumah itu dari para sepuh Gang II. Salah satunya Abdul Gani, 93 tahun, yang pernah menjadi sekretaris Bung Tomo. Abdul Gani, kini sakit-sakitan, tinggal persis di sebelah rumah itu. "Dia bilang juga begitu," ujarnya.

Rumah masa kecil Bung Tomo itu letaknya sekitar 3 kilometer dari Gedung Grahadi di Jalan Gubernur Suryo, kini menjadi kantor dinas Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Rumah itu berada di sisi barat laut Hotel Yamato, kini Hotel Majapahit—saksi sejarah perobekan bendera Belanda. Jaraknya sekitar 3 kilometer. Dua gedung bersejarah tersebut berada tepat di jantung Kota Surabaya. Rumah Bung Tomo semasa kecil ini juga di jantung Kota Surabaya, tapi tergolong kawasan kumuh.

Pada masa revolusi, gang yang panjangnya sekitar 200 meter itu terbilang sempit. Lebarnya 2,5 meter. Kini gang itu sudah dilebarkan menjadi kurang-lebih 3 meter. Gang II di RT 4 RW 1, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya, juga menjadi saksi sejarah tempat berlatihnya pasukan pimpinan Bung Tomo. Mereka berlatih tepat di depan rumah tersebut. Saat itu belum banyak bangunan di depannya, yang ada hanya lapangan luas.

Sejak rumah itu dijual, sudah beberapa kali kepemilikannya berpindah tangan. Sebelum ditempati Dahlan, rumah itu milik tukang solder bernama Pak Die, yang membelinya dari Madakkar, seorang tuan tanah. Lantaran rumah itu sudah beberapa kali direnovasi, putra-putri Bung Tomo, yang kini kebanyakan tinggal di Jakarta, hampir tak mengenalinya. "Tahun lalu, saya cek ke sana. Walau sudah berputar-putar, sulit untuk mengenalinya," ucap Bambang Sulistomo, satu dari lima anak Bung Tomo, dua pekan lalu.

Kondisi rumah tersebut memang berbeda dibanding ketika dihuni oleh orang tua Bung Tomo. Rumah itu aslinya hanya sebuah bangunan gubuk kecil dengan tembok gedek. Pintunya pendek, sehingga apabila seseorang hendak masuk harus menundukkan kepala. "Bapak (Bung Tomo) itu dulu anak orang tidak punya. Rumahnya saja tidak ada aliran listrik," ujar Sulistina Sutomo, 90 tahun, wanita yang selalu setia mendampingi Bung Tomo, ketika ditemui di rumahnya di Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor, dua pekan lalu.

Sulistina menuturkan, lantaran tak ada aliran listrik di rumahnya, Bung Tomo kecil terpaksa belajar di pinggir jalan di bawah lampu jalanan. "Kebetulan di depan rumahnya ada tiang listrik yang dilengkapi lampu penerang jalan," kata Sulistina, seperti yang diceritakan Bung Tomo kepada dirinya. Meski hidup dalam kondisi memprihatinkan, semangat belajar Bung Tomo tetap tinggi. Ini sesuai dengan ajaran ayahnya, Kartawan Tjiptowidjojo, yang sangat mementingkan pendidikan dalam keluarga.

Hanya, Kartawan—yang sempat berpindah-pindah kerja, antara lain sebagai pegawai pemerintah, anggota staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahaan ekspor-impor Belanda—tak mampu membiayai Bung Tomo untuk meneruskan pendidikan. Buat menghidupi keluarganya, Kartawan sempat menjadi distributor lokal perusahaan mesin jahit merek Singer. Namun, ketika depresi ekonomi melanda dunia pada 1930-an, usaha itu hancur.

Akibat terkena imbas depresi itulah Bung Tomo, yang lahir pada 3 Oktober 1920 di Kampung Blauran, Surabaya, terpaksa putus sekolah dari Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), setara dengan sekolah menengah pertama. Sebelumnya, ia menamatkan sekolah tingkat dasar pada usia 12 tahun. Walau tak bisa melanjutkan sekolah, tekad Bung Tomo menimba ilmu tak pernah padam. Saat kawan-kawannya pulang sekolah, ia langsung mengejar mereka. "Dapat apa hari ini, dapat pelajaran apa?" ujar Sulistina, menirukan ucapan Sutomo kecil.

Segala upaya dilakukan orang tuanya agar Bung Tomo tetap mendapat pendidikan formal. Ia lantas mengambil kursus korespondensi Hogere Burgerschool (HBS) atau setara dengan pendidikan menengah umum dengan pengantar bahasa Belanda. Bung Tomo berhasil menyelesaikan seluruh kursus tersebut, kecuali ujian akhir. "Bung Tomo tak penah lulus secara formal lantaran ujian akhirnya harus dilakukan di Eropa," demikian tulis William H. Frederick dalam bukunya, Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (1926-1946) (1979).

Setelah putus sekolah, Bung Tomo mencoba membantu orang tuanya mencari tambahan penghasilan untuk mengatasi dampak depresi yang melanda dunia saat itu. Ia tak sungkan melakukan apa saja yang penting halal. Salah satunya menjadi ball boy di lapangan tempat orang Belanda bermain tenis tak jauh dari rumahnya. "Itu lho, anak-anak yang suka mungut-mungut bola," kata Sulistina.

Suatu kali Bung Tomo membantu ibunya, yang berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura, mengambil dan mengantarkan cucian pakaian untuk para tetangganya. Salah satu pelanggannya adalah ibu Roeslan Abdulgani, istri Menteri Luar Negeri Indonesia pada 1956-1957. "Bukan hanya itu, Bapak juga pernah berjualan koran di kampungnya," ujar Bambang.

Ayah Bung Tomo tak terlalu menaruh minat terhadap kehidupan politik. Sebaliknya, keluarga dari garis ibunya sudah sejak dulu terlibat dalam persoalan politik. Darah politik inilah sepertinya yang diwariskan kepada Bung Tomo kecil plus pengaruh kuat dari Notosudarmo, kakek dari pihak ayah. Sang kakek pula yang mengenalkan Bung Tomo kecil pada harian Soeara Oemoem dan membawanya ke rapat-rapat pergerakan untuk mendengarkan pidato Sukarno atau tokoh-tokoh lain.

Sejak itu, Sutomo tertarik pada cara Bung Karno berpidato. "Dia pernah bercerita, 'Kalau besar nanti, aku ingin pidato seperti Bung Karno,'" ucap Sulistina. Tak sampai di situ. Notosudarmo pula yang mendorong Bung Tomo bergabung dengan gerakan Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI). Peristiwa ini menjadi salah satu langkah penting pada awal masa kehidupan politik Bung Tomo.

Pada usia 17 tahun, Bung Tomo kian dikenal orang. Sebab, ia berhasil menjadi orang pertama di Jawa Timur dan kedua untuk seluruh Indonesia yang mencapai peringkat Pandu Garuda—jenjang tertinggi yang diberikan KBI. Pada masa itu, hanya ada tiga pandu kelas I. Bung Tomo juga aktif sebagai ketua kelompok sandiwara Pemuda Indonesia Raya di Surabaya, yang mementaskan cerita perjuangan pada 1939 sebelum masa pendudukan Jepang.

"Kepanduan yang membentuk karakter leadership dia," ujar Sulistina. Dan kepemimpinan itu pula yang mengantarkan Bung Tomo pada kegiatan politik hingga akhirnya ia diangkat menjadi Sekretaris Parindra cabang Tembok Dukuh.

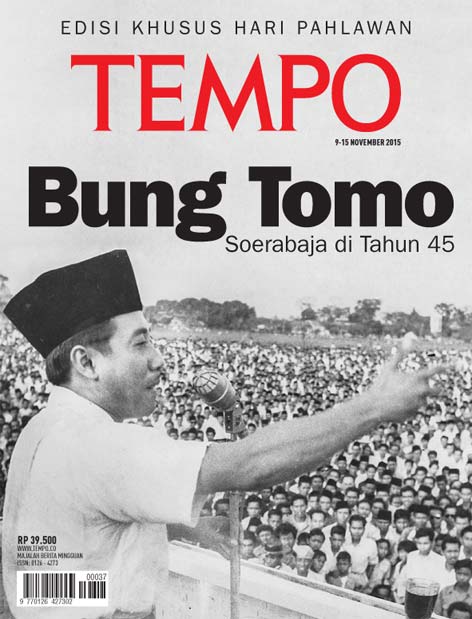

Nama Bung Tomo pun menjadi buah bibir di mana-mana. Meski melewati masa kecil hingga dewasa di Surabaya, nama masyhur Sutomo bukanlah Cak Tomo, seperti kebanyakan arek Suroboyo asli, melainkan Bung Tomo. Konon, hanya ada tiga orang pada masa perjuangan yang memiliki panggilan "Bung" di negeri ini: Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo