Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TIGA hari setelah insiden rasisme di depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, Ketua Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda menerbitkan sebuah maklumat. Bertanggal 20 Agustus 2019, pengumuman itu berisi tujuh seruan politik.

Benny, yang kini bermukim di Oxford, Inggris, setelah mendapat suaka politik pada 2003, antara lain mengecam penganiayaan dan kekerasan terhadap mahasiswa Papua di Malang, juga di Jawa Timur, yang berniat memperingati 57 tahun Perjanjian New York, pakta penyerahan Papua bagian barat dari Belanda ke Indonesia. Pria 45 tahun itu juga mendesak agar digelar referendum sebagai jalan keluar konflik di Papua. Di akhir suratnya, Benny menginstruksikan mobilisasi dan konsolidasi masyarakat Papua secara damai.

Menurut Benny, maklumat politik itu dia buat untuk menyatukan masyarakat Papua agar melawan diskriminasi. Sebab, menurut dia, perlakuan orang Indonesia kepada warga Papua sebagaimana menimpa mahasiswa Papua di Jawa Timur sudah berlangsung lama. “Enough is enough,” kata Benny dalam wawancara khusus dengan Tempo pada Sabtu dinihari, 31 Agustus 2019.

Dari Inggris, pesan itu sampai ke Papua secara berliku. Direktur Eksekutif ULMWP Markus Haluk, yang berbasis di Indonesia, mengatakan tak mudah awalnya mengedarkan pesan Benny ke akar rumput. Waktu itu, pemerintah mulai membatasi akses Internet di Papua dengan alasan memberantas peredaran disinformasi. Padahal pernyataan Benny dibuat dalam format digital dan diunggah di situs resmi organisasi.

Tempat insiden

Pengurus ULMWP mencari cara menyebarkan pesan Benny ke warga Papua. Mereka memotong pesan Benny dalam format layanan pesan pendek, lalu mengirimkan SMS tersebut kepada koleganya. Seruan itu juga diselipkan ketika mereka mengobrol lewat telepon seluler. Kedua layanan komunikasi itu masih beroperasi di Papua meski transmisi data Internet dimatikan.

ULMWP juga mengontak simpul-simpul organisasi di penjuru Papua. Markus menyebut lembaganya memiliki kelompok simpatisan di setiap kota dan kabupaten di sana. Mereka tinggal dimobilisasi untuk turun ke jalan. “Mereka sudah mendengar peristiwa rasial di Surabaya,” ujar Markus. “Kami tinggal mendorong simpul itu bergerak.”

Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay mengaku mendengar maklumat Benny. Tapi, kata Agus, KNPB turun ke jalan bukan semata-mata didorong hal tersebut. Telah lama KNPB berencana menggelar protes atas diskriminasi terhadap warga Papua. Peristiwa rasial di Surabaya kemudian menjadi penyulutnya. “Kami ingin lepas dari jeratan diskriminasi dan kolonialisme,” ujar Agus.

Agus kemudian menginstruksikan cabang-cabang KNPB di semua distrik dan kota di Papua Barat berunjuk rasa. Komando dari Agus dikirim ke simpatisan lewat pesan pendek berantai dan selebaran yang dibagikan di tempat umum. Awalnya, mereka menuntut proses hukum terhadap pelaku rasial di Surabaya. Tuntutan kemudian berkembang menjadi desakan kepada pemerintah Indonesia agar menggelar referendum kemerdekaan.

Jajak pendapat soal status Papua bagian barat pernah diselenggarakan pada Agustus 1969. Dikenal sebagai Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera, plebisit yang diikuti perwakilan warga Papua hasil seleksi pemerintah tersebut menghasilkan keputusan bahwa Irian bergabung dengan Indonesia. Kelompok pro-kemerdekaan menuding referendum yang diadakan setengah abad lalu itu tak berlangsung demokratis. “Sejak awal, integrasi Papua ke Indonesia itu dipaksakan,” kata Agus.

Dua petinggi Kepolisian RI dan seorang petinggi Tentara Nasional Indonesia mendapat informasi bahwa demonstrasi di Papua belum akan berhenti hingga Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dibuka pada 17 September 2019. Ketiganya, yang diwawancarai secara terpisah, mensinyalir ada skenario untuk membawa isu kemerdekaan Papua dan pelanggaran hak asasi manusia ke forum tersebut. “Tujuannya meminta referendum,” ujar salah seorang sumber.

Kericuhan saat aksi massa dibubarkan oleh petugas kepolisian di Jayapura, Papua, Kamis, 29 Agustus 2019. / ANTARA/Dian Kandipi

RIFAI Yusup, warga Jayapura, terpaksa mengungsi dari rumahnya ke Pangkalan Marinir TNI Angkatan Laut sejak Kamis, 29 Agustus lalu. Hari itu, ia bersama lebih dari 2.000 warga Jayapura dievakuasi aparat keamanan karena situasi di dalam kota mendidih.

Menurut Rifai, suasana demonstrasi pada 29 Agustus berbeda dengan aksi yang diselenggarakan sepuluh hari sebelumnya. Saat aksi pertama pada 19 Agustus lalu, pengunjuk rasa cenderung tertib dalam menyampaikan aspirasi. Sedangkan massa dalam demonstrasi terakhir lebih beringas. “Mereka berjalan kaki sambil melempari bangunan di sisi jalan,” kata Rifai. “Sepeda motor, mobil, dan pertokoan di kawasan Entrop dibakar.”

Jayapura pun membara. Api juga melalap kantor Telkom Indonesia, stasiun pengisian bahan bakar umum, gedung Majelis Rakyat Papua, dan sebagian kantor gubernur. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bahkan menyebutkan ada kelompok yang memotong kabel optik Telkomsel sehingga layanan komunikasi di Jayapura terputus.

Demonstrasi yang berujung pada pembakaran fasilitas publik terjadi juga di daerah lain. Api menyala di Pasar Thumburuni, Fakfak; Lembaga Pemasyarakatan Sorong; dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat di Manokwari. Dua pejabat di Papua yang memantau dan berkomunikasi langsung dengan kelompok demonstran di lapangan mendengar ada kode khusus untuk memprovokasi pembakaran fasilitas umum. “Ada sandi ‘terang’ yang beredar di antara para demonstran,” ujar salah seorang pejabat itu.

Pejabat yang sama menyebutkan kode itu pertama kali dipakai dalam unjuk rasa di Manokwari pada 19 Agustus lalu. Kepada pejabat ini, pentolan demonstran mengaku bahwa kode itu disiarkan ke kota-kota yang belum mengalami pembakaran. “Bila pengunjuk rasa bilang kota itu belum ‘terang’, artinya belum ada kebakaran,” kata sumber yang sama.

Namun Ketua Umum KNPB Agus Kossay menyebutkan pembakaran gedung dan pasar oleh massa adalah spontanitas belaka. Pengunjuk rasa telanjur kecewa karena aspirasi mereka tak ditampung pejabat daerah. Ronald Mambieuw, Panglima Parlemen Jalanan, salah satu elemen yang ikut menggelar aksi, mengatakan kerusuhan terjadi semata-mata karena warga Papua marah mendengar makian rasial di Jawa Timur. “Itu murni kesadaran masyarakat,” ujar Ronald, 43 tahun.

Berdasarkan pengamatan Ronald di lokasi demonstrasi, kericuhan justru sering melibatkan massa yang tak terafiliasi organisasi atau kelompok tertentu dalam unjuk rasa. Massa cair ini biasanya bergerak tanpa komando dan merupakan penduduk asli Papua.

Kepala Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua Frits Ramandey, yang memantau situasi di Jayapura, menemukan pola yang sama. Dalam aksi pertama pada 19 Agustus lalu, dia menyaksikan sebuah organisasi sedang menyusun strategi di sebuah rumah. Belum lagi kelompok tersebut menyerukan tuntutannya, huru-hara meletus di lokasi yang tak jauh dari rumah itu. “Aksi itu dilakukan kelompok yang lain,” kata Frits. Ia menyebut mereka sebagai “massa pendahuluan”. “Mereka cenderung tak ada kaitan dengan organisasi mana pun.”

Mobilisasi demonstrasi seperti yang disaksikan Frits tetap dilakukan meski jaringan Internet di Papua lumpuh. Sejumlah organisasi yang siap berunjuk rasa pada 29 Agustus lalu sudah mengantisipasi pembatasan akses data tersebut. Misalnya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ). Presiden Mahasiswa USTJ Alex Gobay mengatakan kelompoknya merancang aksi protes itu secara berpindah-pindah, dari satu markas organisasi intrakampus yang ada di Jayapura ke markas organisasi intrakampus yang lain.

Tak hanya menyiapkan logistik dan peraga untuk aksi, rapat kelompok itu juga membentuk beberapa divisi khusus. Salah satunya dokumentasi dan publikasi. Tim kecil ini bertugas membuat pamflet yang bisa disebarkan di sejumlah lokasi strategis di Jayapura. Karena itu, ketika Internet mati, anak buah Alex tetap bisa menyiarkan ajakan demonstrasi.

Agustus Kelam di Papua

Seperti selebaran yang dilihat Tempo, undangan unjuk rasa dari mahasiswa dicetak di kertas kuarto. Diberi judul “Aksi Demo Damai Jilid II”, pamflet itu berisi poin tuntutan mahasiswa terhadap pemerintah, antara lain menangkap pelaku rasial di Surabaya dan Malang—yang terjadi sehari sebelum peristiwa di Surabaya—serta mencabut pemblokiran Internet. Dalam pamflet itu juga tertera waktu dan titik kumpul. “Kami menyebarkan pamflet itu dua hari sebelum aksi dilaksanakan,” tutur Alex.

Demi mengundang massa yang lebih besar, tim dokumentasi dan publikasi akan memotret aksi demonstrasi. Foto-foto itu kemudian diunggah di akun media sosial organisasi dengan memanfaatkan jaringan Internet nirkabel yang masih beroperasi di Jayapura, seperti di hotel dan rumah yang berlangganan Internet.

Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Brigadir Jenderal Herry Rudolf Nahak mengatakan polisi sebenarnya sudah mengantisipasi insiden rasial di Surabaya agar tak memantik kericuhan di Papua Barat. Ia mengklaim telah mendatangi tokoh masyarakat untuk meminta warga Papua Barat tak menggelar demonstrasi. Tapi unjuk rasa tetap tak terbendung. “Kemarahan masyarakat telanjur memuncak,” ujar Herry.

Kendaraan yang terbakar setelah aksi unjuk rasa di Jayapura, Papua, Jumat 30 Agustus 2019. / ANTARA/Gusti Tanati/wpa/foc.

Adapun Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Rudolf Rodja menyebutkan sempat kekurangan pasukan organik untuk memadamkan potensi konflik. Kini Polda Papua telah mendapat tambahan personel dari Markas Besar Polri untuk mengantisipasi kerusuhan. “Sudah disebar ke berbagai wilayah,” kata Rudolf.

Polisi juga telah memetakan tokoh yang dianggap menjadi buhul gerakan, termasuk Benny Wenda di Inggris. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Muhammad Iqbal mengatakan alur komunikasi Benny telah dipantau penegak hukum. Polisi juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan sejumlah otoritas di luar negeri untuk mengantisipasi pernyataan politik Benny. “Kami mengedepankan langkah persuasif,” ujar Iqbal.

Benny menolak disebut sebagai tokoh sentral demonstrasi yang berujung rusuh di Papua. Ia mengatakan kericuhan dalam unjuk rasa terjadi secara spontan. Tapi, menurut Benny, penyebab utamanya sudah terjadi bertahun-tahun, yakni ketidakadilan dan diskriminasi. “Ibaratnya, satu lilin menyala ditaruh di rumput kering, maka akan terbakar semuanya,” kata Benny.

RAYMUNDUS RIKANG, STEFANUS PRAMONO, DEVY ERNIS, FRISKI RIANA, HENDARTYO HANGGI

Isolasi

Sejak 21 Agustus lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup total akses Internet setelah kerusuhan merembet ke Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Dua hari sebelumnya, akses Internet sudah diperlambat untuk mencegah tersiarnya informasi sesat.

- 300 ribu laman menyebarkan kabar bohong

- 50 konten hoaks

- 1.700 akun media sosial menyebarkan konten provokasi

- 20 organisasi kemasyarakatan sipil mensomasi Menteri Komunikasi Rudiantara dan Presiden Jokowi

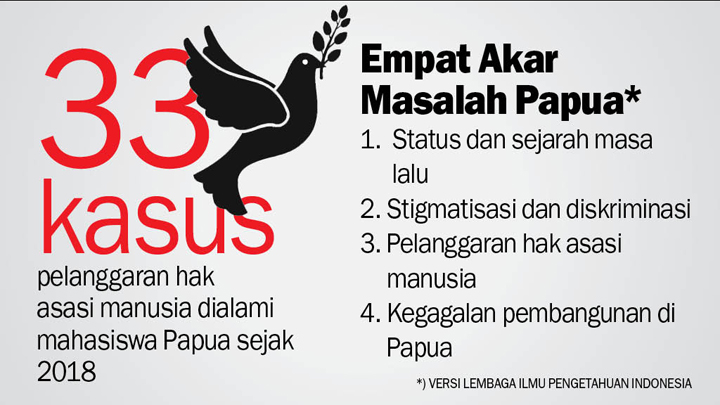

Pelanggaran Hak Asasi

Setidaknya ada sebelas kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Tiga di antaranya tergolong pelanggaran hak asasi berat yang hingga kini tak kunjung dituntaskan pemerintah Indonesia.

Kasus hak asasi manusia berat di Papua:

- Peristiwa Wasior, 2001

Polisi diduga menyerang warga di Distrik Wasior, Papua Barat, pada 13 Juni 2001, setelah lima anggota Brigade Mobil dan satu warga sipil tewas ditembak Organisasi Papua Merdeka. Empat penduduk Wasior tewas, 1 orang mengalami kekerasan seksual, 5 orang hilang, dan 39 orang disiksa.

- Peristiwa Wamena, 2003

Sebanyak 9 orang tewas dan 38 orang luka berat dalam penyisiran TNI-Polri di 25 kampung. Penyisiran itu dilakukan karena dua anggota TNI tewas setelah sekelompok orang membobol gudang senjata markas Komando Distrik Militer Wamena.

- Peristiwa Paniai, 2014

Empat orang tewas dan 13 orang terluka tembak kala berunjuk rasa di Lapangan Karel Gobay, 8 Desember 2014. Massa menuntut personel TNI yang memukul seorang pemuda bertanggung jawab.

Naskah: Pramono

Sumber: Tempo.co, wawancara

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo