Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

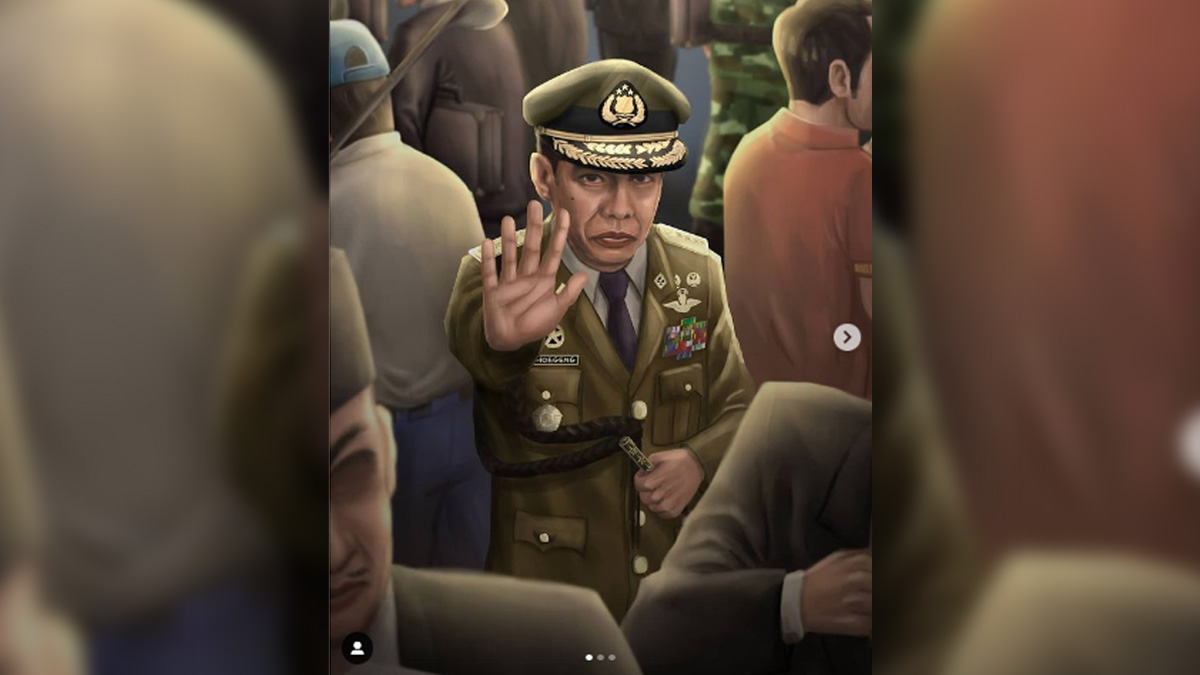

Keteladanan Hoegeng dalam sikap etis.

Konflik Hoegeng dan Soeharto dalam kasus Sum Kuning dan penyelundupan mobil.

Bisakah polisi sekarang meniru Hoegeng?

SATU gejala yang menonjol dalam kebudayaan politik kontemporer Indonesia adalah populisme dangkal disertai kebencian diam-diam kepada elitisme. Budaya populisme dangkal melahirkan elite yang hipokrit: di satu sisi mereka aktif dalam perebutan jabatan, kekayaan, dan sumber daya ekonomi-politik kekuasaan di atasnya; di sisi lain mereka mengembangkan citra merakyat, “ke bawah”, nasionalistis, dan anti-intelektualisme. Hoegeng Iman Santoso melawan itu semua.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo