Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

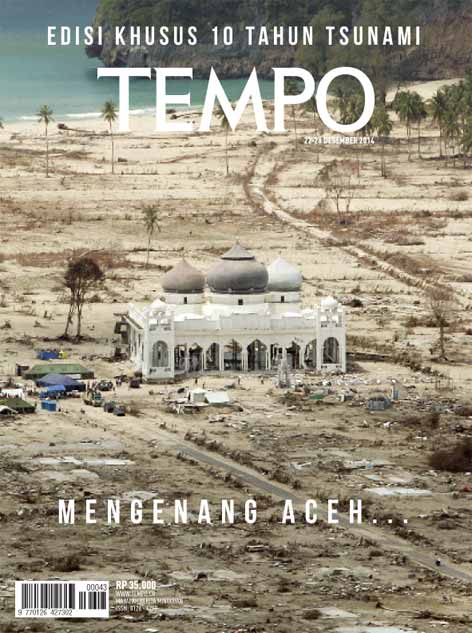

Gelombang tsunami setinggi 15 meter yang melumat Aceh pada 26 Desember 2004 "mendamparkan" Kuntoro Mangkusubroto ke provinsi paling barat Indonesia itu. Pada 2005-2009, pria kelahiran Purwokerto, Jawa Tengah, ini menjadi Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias. Belum pernah punya pengalaman menangani rekonstruksi pascabencana, alumnus Institut Teknologi Bandung ini nekat mengambil tugas dari pemerintah tersebut.

"Hidup kan cuma sekali, sikat saja," kata Kuntoro kepada Tempo di kantornya, di Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, Gedung Ariobimo Sentral, Kuningan, Jakarta, akhir November lalu.

Di bawah Kuntoro, BRR berhasil membangun lebih dari 140 ribu rumah baru untuk korban tsunami, 1.000 puskesmas baru, hampir 2.000 sekolah baru, dan 3.000 masjid baru. Lebih dari Rp 70 triliun yang disumbangkan warga dari berbagai belahan dunia sampai ke tangan para korban tsunami. Program rehabilitasi dan rekonstruksi itu sampai kini diakui sebagai salah satu kegiatan pembangunan kembali pascabencana alam yang paling sukses di dunia.

Selama dua jam, mantan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) ini berbicara blakblakan, termasuk soal konflik antara dia dan petinggi sejumlah kementerian yang dinilai tidak tahu persis kondisi riil di Aceh. "Remote control kan ada pada saya yang ada di sana," ujar pria 67 tahun ini.

Apa pendapat Anda tentang kondisi Aceh sekarang, sepuluh tahun setelah tsunami menerjang?

Saya melihat Aceh sudah kembali. Kehidupan sudah kembali, jalan-jalan sudah terbangun, pembangunan sekolah sudah selesai, kegiatan ekonomi berjalan dengan baik, dan bandaranya internasional—sesuatu yang tidak terbayang sebelumnya…. Jadi, kalau bicara masalah fisik, saya patut gembira dan bangga karena pencapaian-pencapaian itu sama dengan yang kita harapkan, bahkan di beberapa sektor melebihi.

Bagaimana dengan penilaian Anda tentang yang nonfisik?

Hal yang menggembirakan adalah tidak adanya konflik horizontal. Ini penting. Sebab, konflik horizontal mudah sekali terpicu di suatu wilayah pascabencana yang semua dokumennya hilang. Dokumen terpenting adalah dokumen tanah. Orang akan mudah sekali terpicu buat bertengkar sekadar untuk menyatakan batas tanahnya mana, batas sawahnya mana, batas kebunnya mana….

Dalam penanganan konflik, itu berhasil. Tapi saya ingin menyampaikan keprihatinan, yaitu soal bangunan infrastruktur yang kita bangun, seperti pelabuhan, jembatan, gudang, dan dermaga. Ternyata semua itu sekadar untuk kegiatan yang bersifat non-ekonomi. Kita tidak melihat pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada investasi baru yang signifikan. Jadi apa yang kita bangun itu sekadar untuk menjadi prasarana kegiatan manusia, bukan untuk kegiatan ekonomi bertumbuh. Ini hal yang memprihatinkan.

Kenapa itu bisa terjadi?

Sebenarnya itu bukan urusan BRR. Itu berkaitan dengan birokrasi yang tidak mulus, hubungan antara provinsi dan kabupaten yang tidak baik, dan sebagainya. Penerapan hukum syariah, misalnya. Itu hal yang sangat mengkhawatirkan beberapa pihak. Saya kira, hal-hal tersebut patut dijadikan alasan kenapa kita kurang gembira melihat kemajuan Aceh sekarang.

Kapan terakhir ke Aceh?

Saya lupa, tahun lalu atau enam bulan lalu, ketika Pak Wali Kota Mawardy meninggal. Dia pernah menjadi deputi saya, sebelum menjadi wali kota. Karena itu, saya perlukan hadir saat dia meninggal. (Wali Kota Banda Aceh Mawardy Nurdin meninggal 8 Februari 2014 pada umur 59 tahun.)

Warga Aceh kembali bermukim di pinggiran pantai. Ada pendapat, jika tsunami terjadi lagi, korban bisa lebih besar. Komentar Anda?

Saya kira itu bukan sesuatu yang tidak disengaja. Saya memang mengizinkan orang kembali membangun di dekat laut. Kita tidak usah bermimpi bahwa orang bisa diselamatkan dari tsunami yang sebesar itu. Ini adalah megatsunami. Tsunami ini lebih besar daripada yang di Fukushima, Jepang (2011). Bedanya, di Fukushima ada pembangkit listrik tenaga nuklir, di sini tidak ada. Jadi kita tidak usah berdiskusi bahwa ada sesuatu yang bisa dihindarkan kecuali menjauh dari garis pantai.

Kalaupun menjauh, mau berapa jauh? Sebab, di Aceh itu, sejauh lima kilometer ke daratan masih kena air. Apakah berarti bahwa tanah sepanjang lima kilometer dari pantai harus dikosongkan? Saya kira itu tidak masuk akal. Yang penting kita lihat adalah bagaimana pemulihan orang yang semula takut kepada air. Dan itu hal menarik. Pada enam bulan pertama, orang takut luar biasa terhadap laut, terhadap air. Enam bulan berikutnya, mereka mengatakan, "Boleh atau tidak saya membangun rumah di dekat air?"

Jawaban Anda?

Pertanyaan itu menunjukkan bahwa mereka mulai berdamai dengan air. Pada tahun kedua, saya mengajukan pertanyaan: "Andai kata engkau saya izinkan membangun, apa yang terjadi?" Mereka mengatakan, "Itu sudah kehendak Allah." Jadi sikap berdamai dengan laut itu cepat sekali muncul, dan mereka melupakan deritanya. Selanjutnya, mereka mengatakan, "Izinkan kami membangun kembali di situ, dan kalau ada apa-apa, itu urusan kami dengan Allah." Itu yang terjadi. Psikologi seperti ini yang harus diperhatikan.

Sebenarnya, dari pagi-pagi, saya sudah mengetahui bahwa membebaskan satu wilayah dari garis laut untuk pembangunan kembali itu tidak akan bisa berhasil. Kenapa? Di suatu society yang korup, tidak ada yang percaya kepada birokrasi. Begitu orang tidak percaya kepada birokrasi, tidak ada orang yang percaya dan mengatakan bahwa wilayah itu akan dikosongkan demi keselamatan.

Anda hendak mengatakan birokrasi di Aceh tidak siap?

Saya ingin mengatakan, jika wilayah itu dikosongkan, dua tahun dari sekarang akan ada hotel di situ, dan tiba-tiba saya (warga) kehilangan tanah, saya mesti minggir, jauh dari lautku, dan tanahku sekarang menjadi hotel. Jadi kita harus bermain-main dengan psikologi semacam itu.

Kalau dibandingkan dengan Sri Lanka, kita akan prihatin. Sebab, pemerintah Sri Lanka, BRR-nya, memasang pagar 300 meter dari laut. Di balik pagar itu merupakan daerah kumuh. Orang bikin gubuk-gubuk. Mereka nungguin kapan pagarnya dicabut. Begitu pagar dicabut, mereka akan masuk untuk menduduki tanahnya lagi. Dan itu sudah sepuluh tahun yang lalu. Kalau saya terapkan seperti di Sri Lanka, celaka. Enggak akan habis-habisnya kesusahan saya menghadapi suasana itu….

Okelah masyarakat Aceh waktu itu masih berpandangan menyerahkan amuk alam kepada Tuhan. Tapi, dalam proses perkembangannya, paling tidak orang yang lebih paham bisa menggiring pandangan mereka itu?

Pertanyaannya, sampai berapa tahun Anda bisa mendidik mereka. Mesti diingat, orang-orang ini bukan korban tsunami saja. Mereka juga korban konflik. Konflik selama 25 tahun itu telah membuat mereka tidak percaya kepada siapa pun. Tetangganya pun tidak dipercaya, apalagi orang Jawa, orang Jakarta. Jadi harus dipahami psikologi saat itu.

Mulai kapan warga kembali membangun rumah di pinggir laut?

Saya kira tahun kedua.

Sebagian ahli menyebut ada yang salah dengan zonasi tata ruang di Aceh. Menurut Anda?

Tahi kucinglah, suruh dia jadi Kepala BRR waktu itu. Ini bukan keadaan normal. Yang kita hadapi adalah rakyat yang mengalami stres karena kehilangan istri atau anak atau suami, juga tanah. Dan mereka tidak hanya satu atau dua, tapi ribuan.

Master plan-nya ada enggak sih sewaktu Anda datang?

Ada, dibikin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tapi saya buang. Bagaimana tidak, kesimpulan rumah yang mesti dibangun, salah. Anda masih bisa percaya enggak sih pada master plan yang di tahun ketiga, ibaratnya, masih bicara bagi-bagi mukena dan sajadah. Padahal ada total garis pantai Aceh 800 kilometer yang hancur, belum di Nias. Jadi master plan itu bablas salah semuanya.

Anda kabarnya sering berkelahi dengan menteri di Jakarta?

Berkelahi terus (tertawa). Saya paling sering berkelahi dengan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan, dan Menteri Kesehatan. Misalnya, ketika saya bangun jalan, dibilang, "Itu nanti akan jadi jalan nasional, nanti saya tidak mau terima." Saya jawab, "Kalau tak mau terima, enggak apa-apa." Bagi saya, yang penting jalan itu jadi dan dipakai orang. Saya tidak ngerti status. Ternyata, saat jalannya sudah jadi, diterima juga.

Tak jadi masalah saya tak disukai. Yang penting, remote control ada pada saya. Saya enjoy kok gedebak-gedebuk. Hidup cuma sekali, enjoy aja.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo