Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Gedung tua Panti Asuhan Don Bosco berdiri anggun di Jalan Raya Tidar, Surabaya. Dua salib besar menghiasi dinding luarnya. Halamannya asri. Pepohonan rindang sedikit mengusir hawa panas ibu kota Provinsi Jawa Timur itu pada Sabtu pekan ketiga, Oktober lalu. Berjarak dua kilometer ke arah barat dari jantung Kota Surabaya, gedung ini menampung seratusan anak asuh.

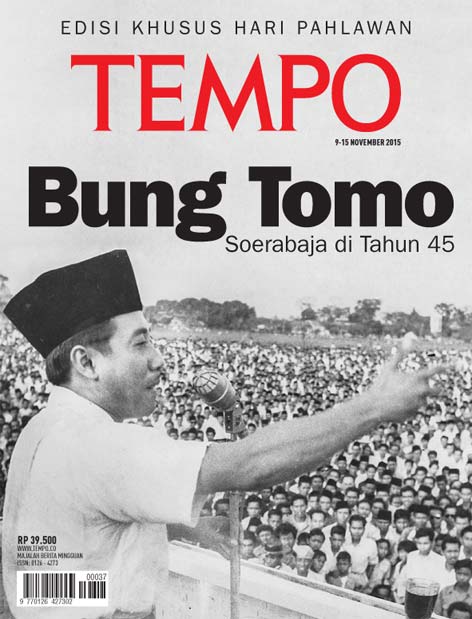

Bangunan berarsitektur Belanda yang berdiri sejak 1937 ini merupakan saksi sejarah arek-arek Surabaya bertempur melawan tentara Sekutu pada 10 November 1945. Di tempat ini, Bung Tomo bersama rakyat Surabaya merebut senjata dari Jepang. Gedung Don Bosco adalah panti asuhan yang didirikan Belanda. Begitu Jepang menduduki Indonesia, gedung dalam kompleks seluas 4,5 hektare itu dijadikan gudang senjata.

Pengelola Yayasan Don Bosco Surabaya, Louis Wignya Karyana, 73 tahun, masih ingat, hingga 1950-an, rongsokan jip, truk, sepeda motor, dan sespan menumpuk di halaman belakang gedung. Ketika masih bocah, Louis tinggal di Panti Asuhan Don Bosco. Ia juga masih ingat dulu ada bunker besar di situ. "Kini bagian depan bunker sudah dibongkar untuk pengembangan sekolah di kompleks itu," kata Louis.

Des Alwi dalam buku Pertempuran Surabaya November 1945 mengisahkan perebutan senjata di Don Bosco bermula dari tidak mau menyerahnya Jepang padahal kemerdekaan Republik Indonesia telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Bung Tomo, yang memimpin Barisan Pemberontakan Republik Indonesia (BPRI), berkoordinasi dengan pejuang yang tergabung dalam Pemuda Rakyat Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat yang telah berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat.

Menurut Des Alwi, Jepang justru melucuti senjata pejuang Indonesia yang tergabung dalam tentara Pembela Tanah Air (Peta), sebelum Peta dibubarkan. Peta adalah kesatuan tentara yang didirikan oleh Jepang yang anggotanya orang Indonesia. Ada gelagat, Jepang juga akan melucuti senjata pejuang Indonesia yang tergabung dalam Polisi Istimewa. Ketika itu, kesatuan yang memiliki senjata hanya Polisi Istimewa, yang kini bernama Brigade Mobil.

Kepala Polisi Istimewa Jawa Timur Moehammad Jasin mengetahui ihwal itu. Padahal sebagian besar arek Surabaya tak punya senjata api. Mereka banyak menggunakan senjata tradisional seperti bambu runcing, pedang, dan celurit. "Pemuda Surabaya perlu senjata api," kata Des Alwi dalam bukunya.

Gudang senjata di gedung Don Bosco inilah yang menjadi sasaran utama arek Surabaya. Pada 16 September 1945, mereka berusaha merebut senjata milik Jepang. Ketika itu tangsi ini dikuasai oleh kesatuan Jepang bernama Dai 10360 Butai Kaisutiro Butai. Kesatuan ini dipimpin Mayor Hashimoto. Ia memiliki personel orang Jepang 16 orang dan satu peleton atau sekitar 50 orang anggota Heiho, suatu kesatuan tentara bantu. Pasukan Heiho beranggotakan orang Indonesia.

Gudang ini juga punya 150 karyawan sipil yang sebenarnya sudah diberhentikan sejak Jepang menyerah kepada Sekutu pada pertengahan Agustus 1945. Tapi ketika itu karyawan sipil ini masih dipekerjakan untuk menginventarisasi senjata. "Pemuda dan rakyat Surabaya mengepung gedung itu," kata Des Alwi.

Bung Tomo dalam buku Dari 10 Nopember 1945 ke Orde Baru mengisahkan pemuda dan rakyat Surabaya yang datang ke gedung Don Bosco sekitar seribu orang. Ketika menemui Hashimoto, Bung Tomo menunjukkan kartu pers sebagai wartawan yang bekerja untuk media massa Jepang, Domei. Sedikit-sedikit, Bung Tomo bisa berbahasa Jepang.

Bung Tomo menggambarkan, ketika sampai di gedung Don Bosco, tentara Jepang telah siaga untuk menyerang pejuang Indonesia. Misalnya, ada banyak tentara Jepang ambil posisi di bawah truk yang parkir di depan gedung. Banyak juga tentara Jepang yang bersiaga sembari memanjat pohon di sekitar gedung. "Mereka menanti perintah komandan," kata Bung Tomo.

Bung Tomo bersama pemuda Surabaya lainnya yang bernama Subianto Notowardojo dan Mamahit menemui Hashimoto agar menyerahkan senjata itu. Rupanya, Hashimoto tidak mau menyerahkan begitu saja. Bung Tomo mengakui sesungguhnya ketika itu ia galau. Ia merasa posisinya terjepit di antara sikap tentara Jepang yang ia nilai keras kepala dan rakyat Surabaya yang marah. Bung Tomo sadar, jika tentara Jepang menarik pelatuk, Surabaya banjir darah.

Menurut Bung Tomo, rakyat Surabaya yang marah dapat ditenangkan oleh seorang kakek tua berjenggot uban. Dalam bukunya, ia tidak menyebutkan nama sang kakek. Ia menggambarkan kakek tua ini menyerukan kata-kata bijak kepada rakyat Surabaya yang amarahnya telah sampai ke ubun-ubun. "Kakek ini minta rakyat Surabaya percaya kepada saya, yang sedang berunding dengan Jepang," kata Bung Tomo dalam bukunya.

Perundingan Bung Tomo dengan Hashimoto berjalan alot. Yang membuat alot, menurut Bung Tomo, Hashimoto tak mau menyerahkan pedang samurai miliknya. Hashimoto menyebutkan pedang itu pusaka dari leluhurnya di Jepang. Bung Tomo menggambarkan, pedang panjang ini bersarung perunggu berukir dan bertangkai gading. Sembari menitikkan air mata, kata Bung Tomo, Hashimoto akhirnya meletakkan pedang di atas meja untuk ia serahkan kepada rakyat Surabaya.

Ketika itu Bung Tomo juga membawa keris pusaka miliknya. Melihat adegan Hashimoto menyerahkan pedang, Bung Tomo menekan kerisnya ke dada sebagai tanda hormat. "Saya berdoa kepada Allah untuk tidak pernah menyerahkan keris pusakaku kepada orang lain akibat kalah," kata Bung Tomo.

Mereka kemudian menyiapkan naskah serah-terima arsenal yang ditandatangani Hashimoto dan Jasin. Bung Tomo menjadi saksi penyerahan itu. Saking banyaknya senjata di gudang Don Bosco, Des Alwi menggambarkan, jumlahnya tak terhitung. Bahkan, kata Des Alwi, Bung Tomo mengirimkan empat gerbong kereta api senjata rampasan dari gedung Don Bosco kepada pejuang Indonesia di Jakarta.

Berhasil merebut senjata di Don Bosco, arek Surabaya juga menyita senjata Jepang di sejumlah tangsi lain, di antaranya di Gunungsari, di kawasan selatan Surabaya. Pemuda Surabaya mendapatkan setidaknya 100 senjata. Di gudang senjata milik Jepang lainnya, masih di Gunungsari, pemuda Surabaya mengambil 400 pucuk karabin dan 14 pucuk pistol Vickers.

Des Alwi memberi catatan, ada yang menyatakan sebenarnya jenis pistol yang diambil adalah Luger buatan Jerman. Tapi pejuang saat itu telanjur mengenalnya sebagai pistol Vickers. Ada juga 50 mortir serta 30 senapan mesin ringan dan berat. Dari Gunungsari, arek Surabaya menyita senjata milik Jepang lainnya.

Peristiwa merebut gudang senjata Jepang yang dimulai dari gedung Don Bosco ini dikenang kembali oleh istri Bung Tomo, Sulistina, yang ditemui Tempo di rumahnya di kawasan Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor, pertengahan Oktober lalu. Ia kagum terhadap keberanian Bung Tomo dan rakyat Surabaya dalam perebutan gudang senjata itu. Sebab, taruhannya adalah nyawa Bung Tomo dan rakyat Surabaya. "Andai Jepang memberondong, mati semua mereka," kata Sulistina.

Sukses melucuti senjata Jepang di Surabaya, Bung Tomo berangkat ke Jakarta pada awal Oktober. Di Ibu Kota, ia sempat bertemu dengan Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Kasman Singodimedjo. Dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh KNI itu, Sutomo mengisahkan kegemilangan Surabaya melucuti senjata Jepang. "Setiap penyerahan senjata harus ditandatangani oleh polisi dan wakil pemerintahan Indonesia di daerah," tutur Sutomo.

Ia lalu menyodorkan sejumlah usul. Salah satunya, Menteri Dalam Negeri dan Ketua Komite Nasional Pusat harus segera memberi perintah kepada semua residen dan kepala polisi agar menjalin kontak dengan komandan tentara Jepang di daerah. Lalu serah-terima senjata dan perlengkapan lainnya harus ditandatangani oleh kepala daerah dan polisi. Usul Sutomo itu diterima sidang tanpa ada bantahan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo