Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

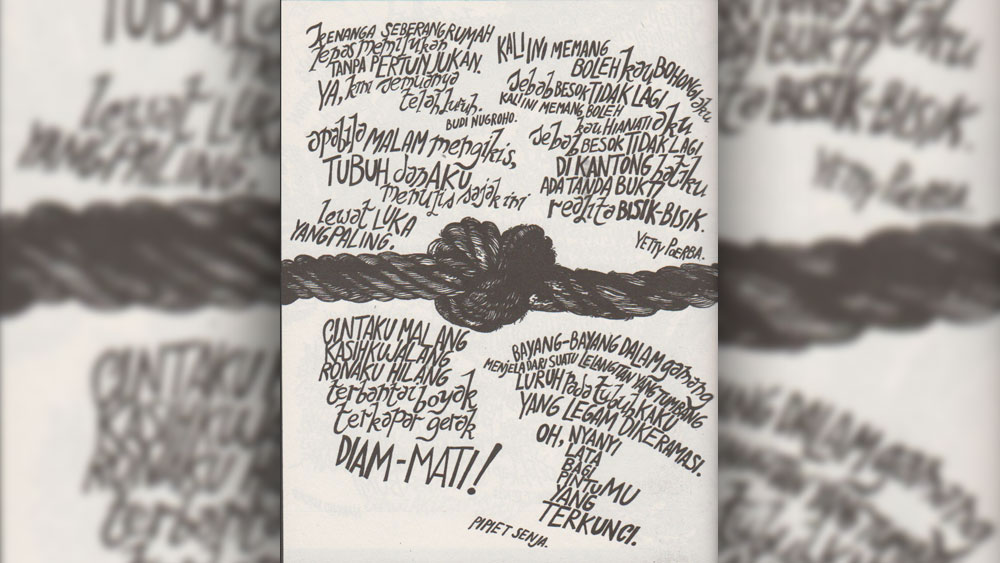

Galeri Pop Art di majalah musik Aktuil juga menyajikan sajak.

Meneruskan tradisi Puisi Mbeling majalah Aktuil zaman Remy Sylado.

Bermunculan sajak-sajak rupa bebas.

“KALIGRAFI ringsek”. Di Galeri Pop Art majalah Aktuil edisi Nomor 199 Tahun 1976, Jim Supangkat mengajak para penyair “mengaktuilkan” apa yang disebutnya sebagai “kaligrafi ringsek”. Kaligrafi ini, menurut dia, berbeda dengan puisi konkret atau sekadar permainan tipografi yang menjurus ke seni menulis indah.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo