Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

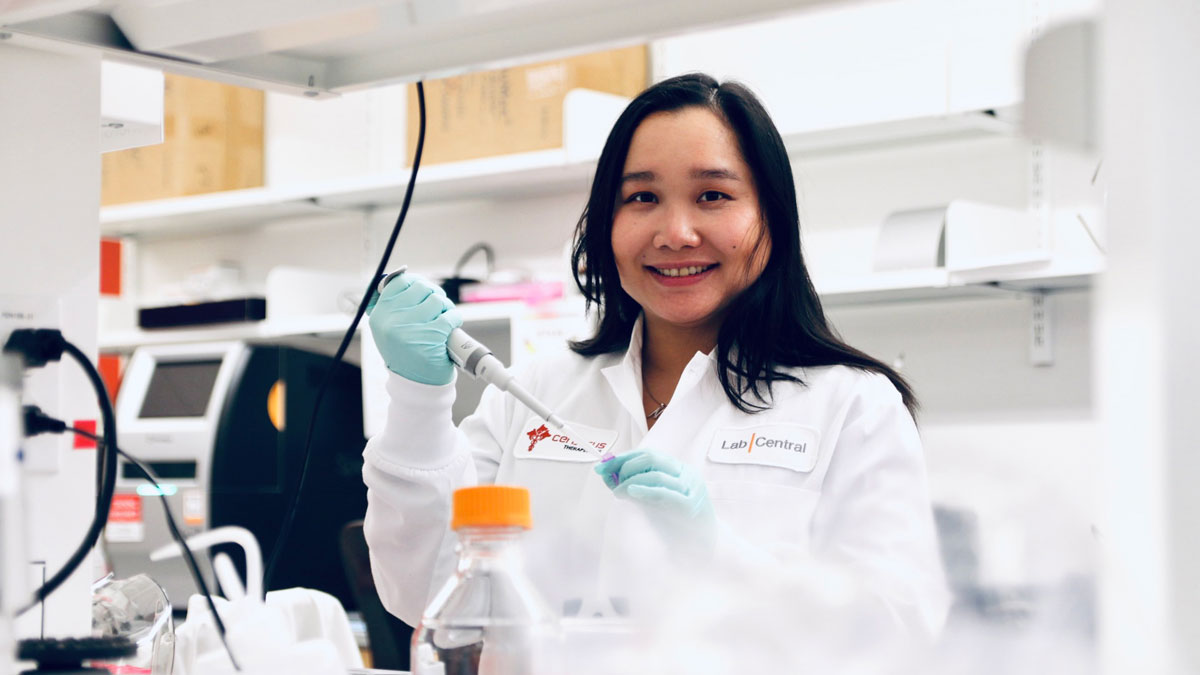

Novalia Pishesha mengembangkan teknologi nanobodi untuk mengobati penyakit autoimun.

Bekerja dengan menurunkan respons imun secara persis tanpa menonaktifkan sistem kerja imun secara keseluruhan.

Efikasinya diklaim 100 persen dalam pengujian terhadap tikus laboratorium.

JANJI kepada bibi yang mengidap lupus mengantarkan perjalanan Novalia Pishesha selama 15 tahun di Amerika Serikat. Pengembangan karier akademisnya mempelajari teknologi rekayasa hayati (bioengineering) dimulai di City College of San Francisco (CCSF), California. Tekadnya: menemukan pengobatan yang tepat untuk penyakit autoimun. "Saya berjanji kepada bibi saya menemukan pengobatan yang efektif," katanya melalui konferensi video, Rabu, 20 April lalu.

Nova—panggilan akrab Novalia—bekerja keras untuk bertahan hidup di perantauan. "Saya bekerja sebagai tutor hampir 24 jam seminggu dan juga menjadi laboran," tuturnya. Untuk membiayai kuliahnya, Nova mengandalkan berbagai macam beasiswa yang ia raih. Ia lulus dari CCSF dua tahun kemudian, pada 2009, dengan nilai sempurna.

Di Indonesia, tutur Nova, divonis dokter mengidap penyakit yang berhubungan dengan autoimun hampir sama dengan mendapat vonis mati. "Berbeda dengan di sini (Amerika Serikat), penyakit autoimun dapat ditangani dengan baik dan bukan vonis mati," ujar Nova, yang menyebutkan beberapa temannya di sekolah menengah pertama meninggal karena lupus.

Data National Institute of Environmental Health Sciences, lembaga resmi Amerika Serikat, menyatakan pada 2019 terdapat 24 juta penduduk Amerika yang menderita penyakit autoimun. Jumlah itu berarti lebih dari 7 persen penduduk negara tersebut. Secara global, sebanyak 4,5 persen penduduk dunia mengidap setidaknya 1 dari sekitar 80 jenis penyakit autoimun.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo