Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

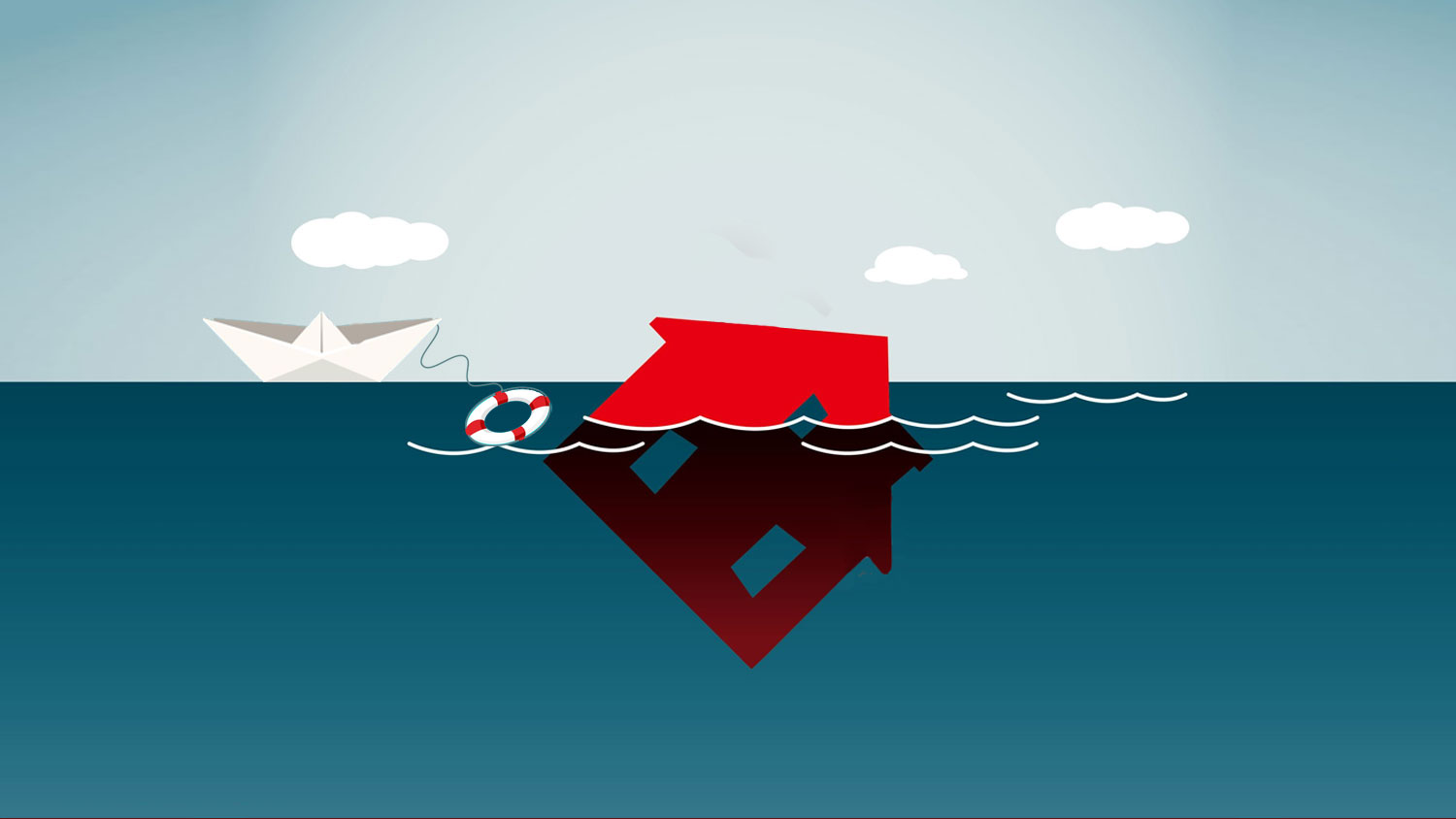

Moralitas ada sebagai keniscayaan dalam pikiran manusia.

Membedakan baik dan buruk tak selalu harus terpengaruh oleh ajaran.

Seseorang yang tak bersentuhan dengan manusia lain selama hidup bisa punya moralitas.

ADA seorang anak manusia bernama Hayy ibn Yaqzan. Sejak bayi, ia tinggal di sebuah pulau terpencil, tanpa pernah bertemu dengan manusia lain. Berbeda dengan cerita Tarzan dalam Disney yang dibesarkan oleh primata besar, Hayy dibesarkan oleh seekor rusa.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo