Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

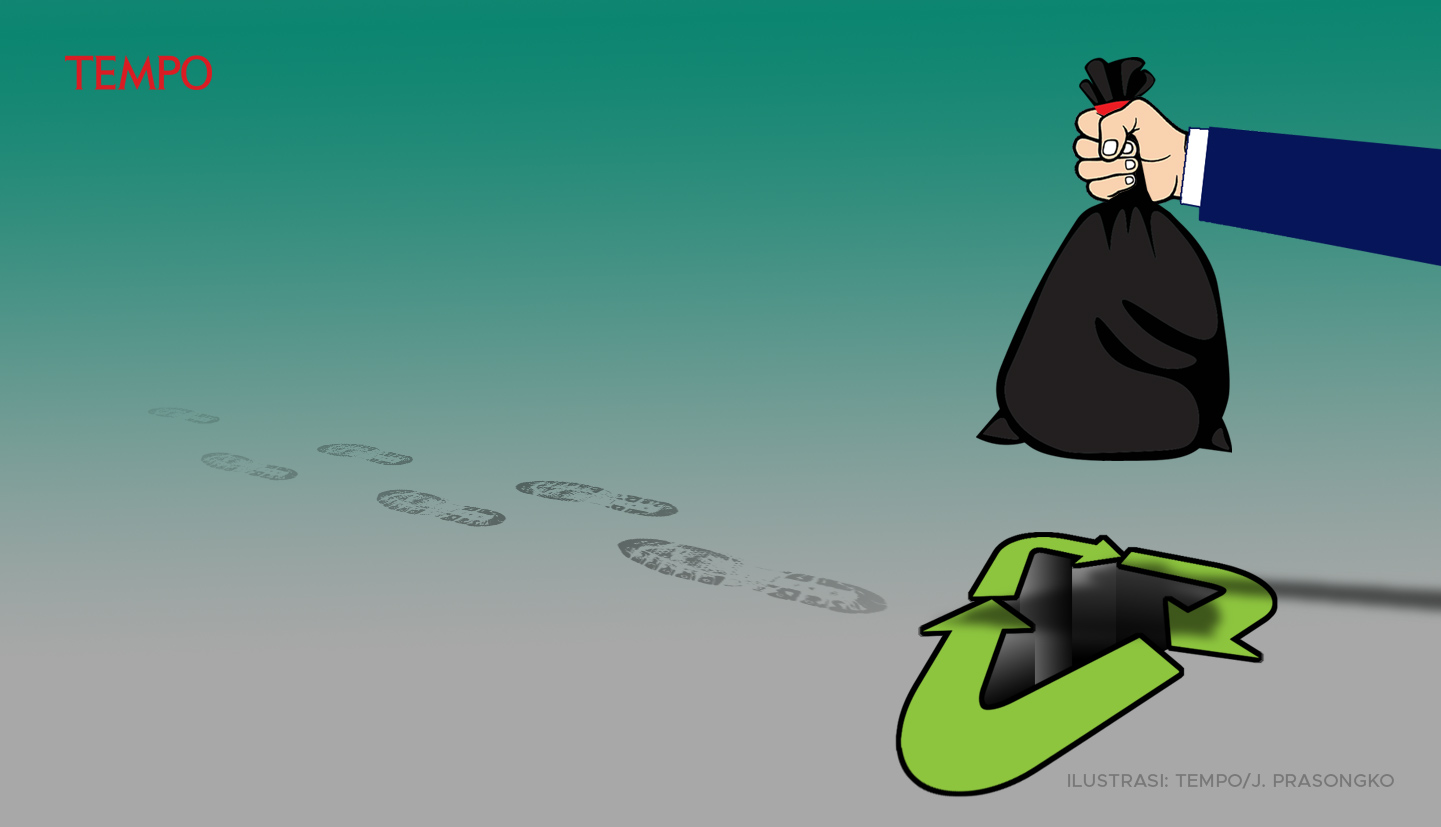

Argumentasi yang dibangun pemerintah bahwa ekspor pasir laut untuk membersihkan jalur pelayaran di perairan Indonesia sangat tidak logis.

Indonesia akan menanggung dampak sosial-ekonomi akibat kebijakan ekspor pasir laut.

Kebijakan ini juga akan menimbulkan keruntuhan ekologi total akibat penipisan sumber daya kelautan.

PERNYATAAN Presiden Joko Widodo mengenai ekspor sedimen laut patut dikoreksi secara kritis-ilmiah. Sebelumnya, pada 23 September 2024, Jokowi mengatakan material yang diperbolehkan diekspor adalah sedimen pasir yang berada di jalur pelayaran.

Pernyataan itu jelas menyesatkan karena, kita tahu, sejak 1970-an sampai 2003, material yang diekspor ke Singapura adalah pasir laut, bukan lumpur hasil sedimentasi. Mustahil Singapura mengimpor lumpur untuk memperluas wilayahnya.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan CV ringkas.