Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

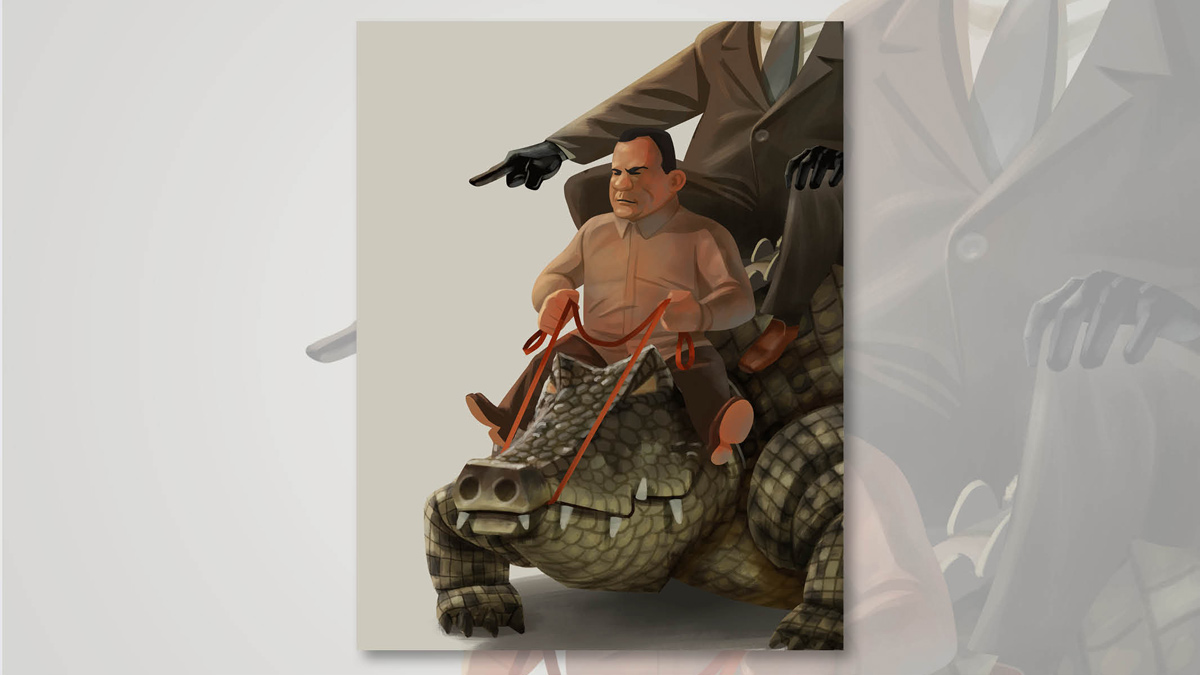

SEJARAH akan mencatat dengan gamblang rekam jejak Presiden Joko Widodo dalam gerakan pemberantasan korupsi di negeri ini. Pada 2014, ketika berpidato dalam rangkaian kampanye pemilihan presiden, ia menyatakan dengan lantang bahwa penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dilakukan secara “tegas dan bukan semu, ragu, atau basa-basi”. Jokowi bahkan melontarkan janji bakal menguatkan komisi antikorupsi jika dia terpilih sebagai presiden. “Kurang berapa? Seribu penyidik? Tambah seribu penyidik!” katanya ketika itu, tanpa ragu-ragu.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo