Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

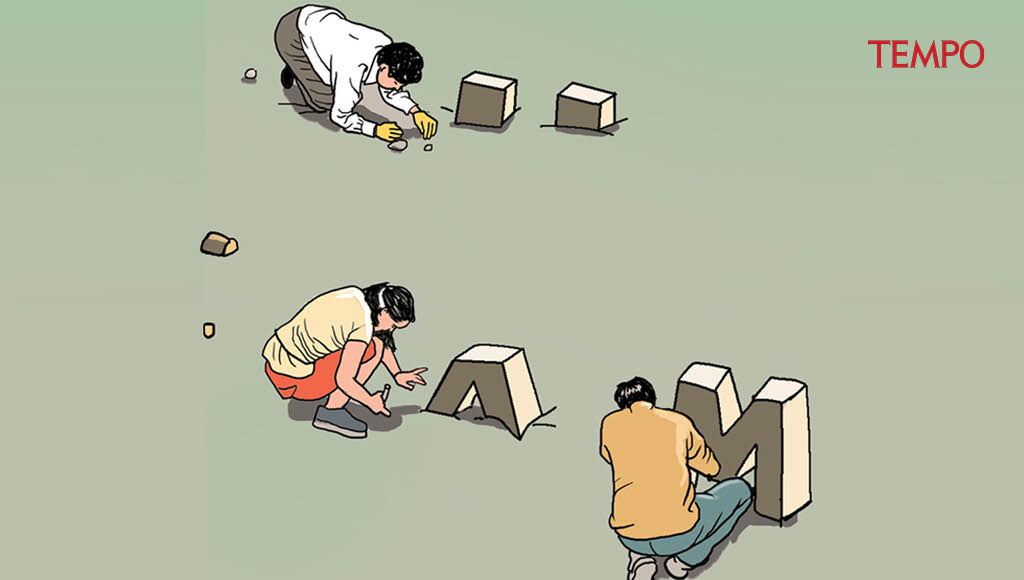

TIDAK ada masa depan bagi mereka yang belum selesai dengan masa lalunya. Ini juga berlaku bagi negara, terutama dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Pada 11 Januari 2023, Presiden Joko Widodo berpidato menegaskan pengakuan pemerintah atas pelbagai pelanggaran HAM berat pada 1965-2003.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo