Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

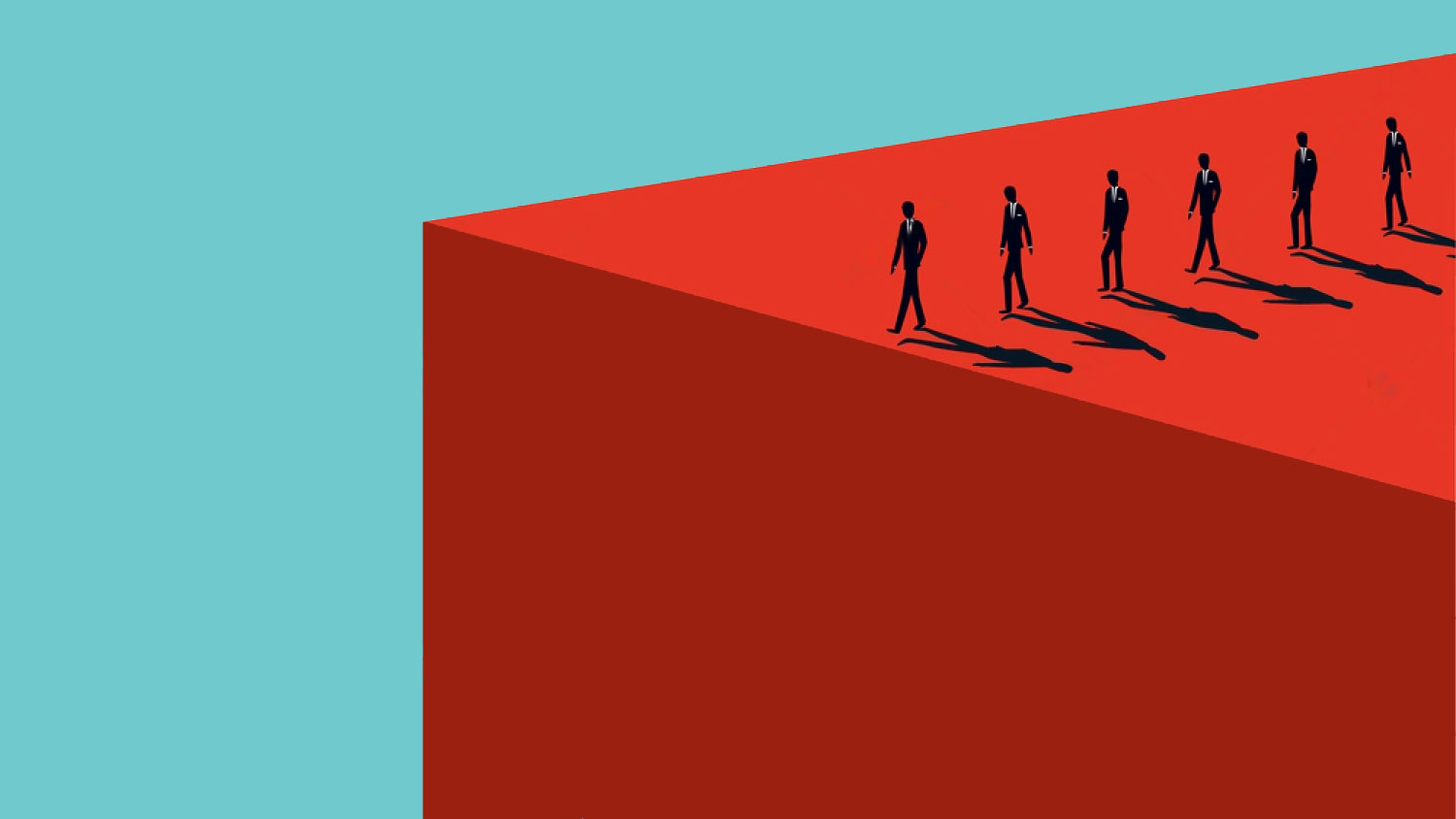

DAMPAK kekeliruan strategi pembangunan ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai terlihat dari angka pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi pada penduduk berusia muda terjadi akibat rendahnya penyerapan tenaga kerja.