Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

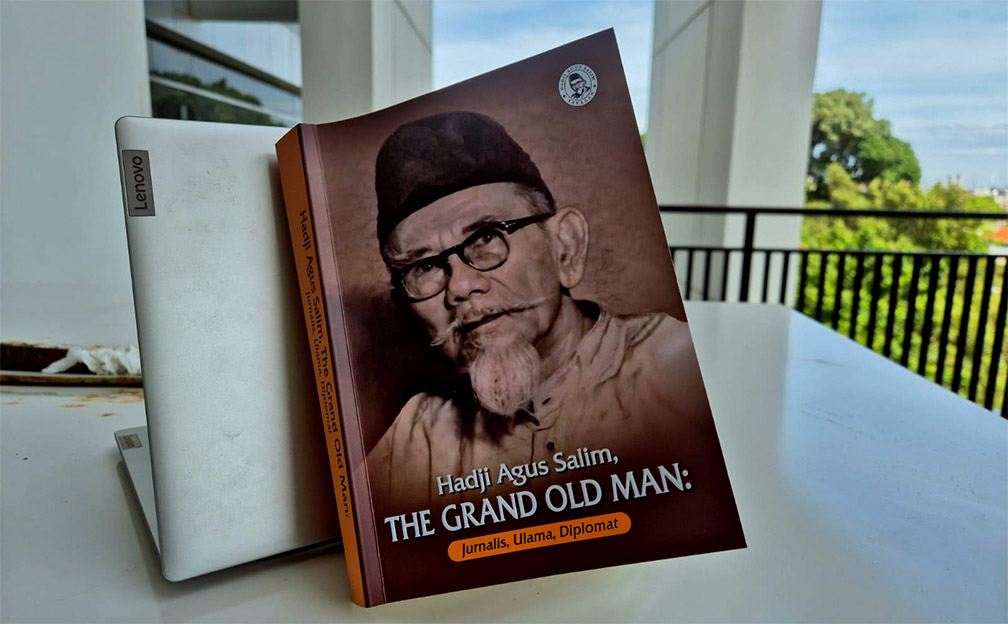

Hadji Agus Salim the Grand Old Man menjadi buku terbaru yang mengisahkan biografi Agus Salim.

Buku terbitan Yayasan Hadji Agus Salim ini berisi tulisan 22 tokoh besar tentang Agus Salim, termasuk karya Bung Hatta dan A.R. Baswedan.

Agus Salim mengubah pandangan para diplomat dan politikus Amerika tentang Indonesia yang bukan komunis.

MISI diplomatik itu hampir gagal. Tiba di Kairo, Mesir, pada Maret 1947, Republik Indonesia yang baru seumur jagung hendak memperoleh pengakuan resmi negara lain sebagai syarat pembentukan negara setelah adanya penduduk, wilayah, dan pemerintahan.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Reza Maulana berkontribusi dalam penulisan artikel ini