Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

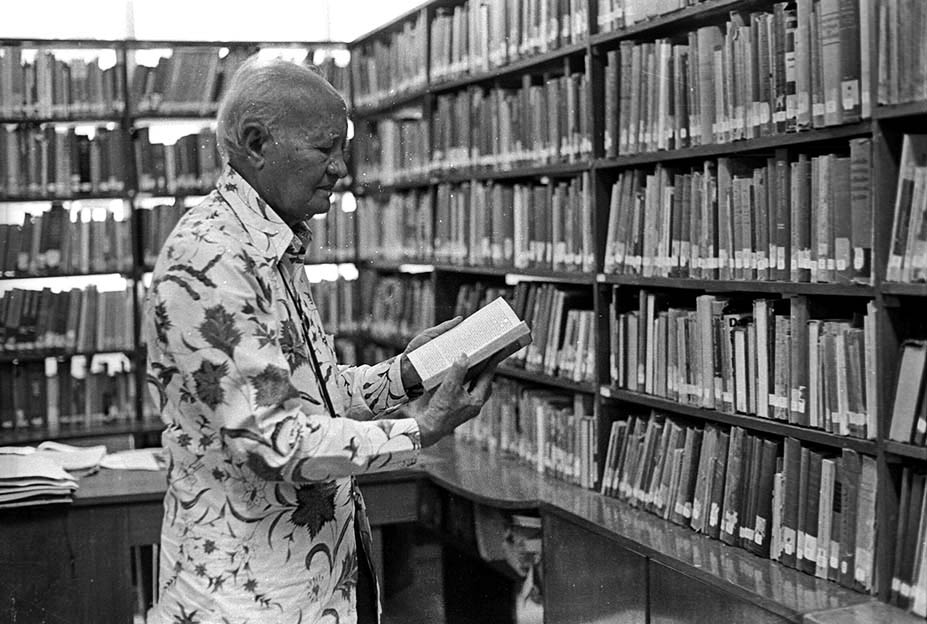

Sutan Takdir Alisjahbana pernah menyindir puisi ala pantun dan syair sebagai dreun, ulangan bunyi tiada bermakna.

Sastra Melayu lama itu punya daya hidup yang melampaui zaman.

Pada abad ke-19, syair, pantun, dan gurindam telah menjadi satu bentuk yang mapan.

Pantun kini makin populer di kalangan pejabat. Dalam setiap pidato mereka, para pejabat tak lupa menyelipkan pantun, terutama pada awal dan akhir pidato. Tak hanya itu, kegiatan-kegiatan pantun pun makin sering diadakan. Terbaru adalah Festival Pantun Nusantara di Taman Indonesia Indah pada 21-22 Desember 2024.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo