Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

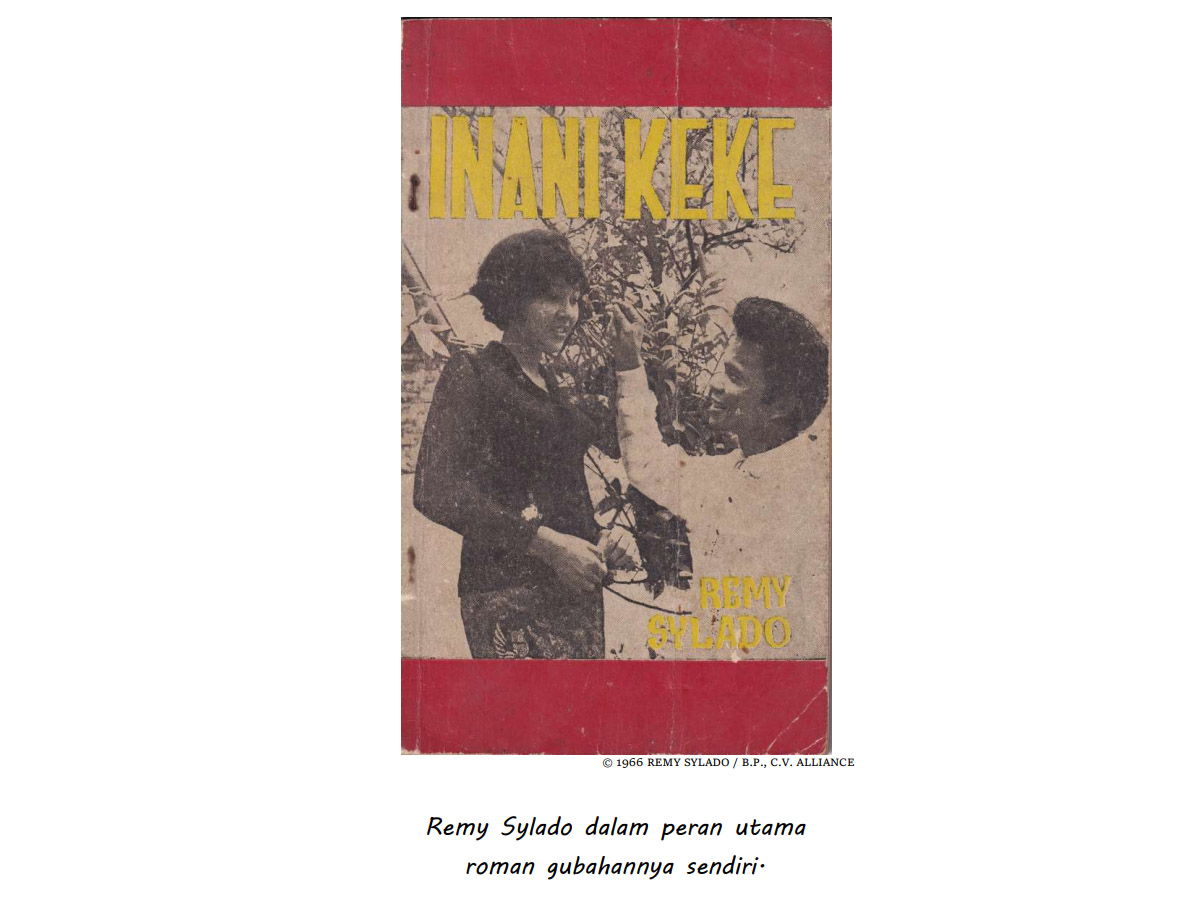

JAUH sebelum menjadi mbeling, Remy Sylado (1945-2022) telah membereskan urusannya dengan kemapanan, yang toh ditulisnya dengan kembeling-mbelingan juga. Betapapun kutipan berikut membuktikan penguasaannya atas realisme dalam susastra, sebagai prasyarat bagi pemberontakannya, bahwa ia memberontak bukan karena tak mampu menuliskan yang klasik:

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo