Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

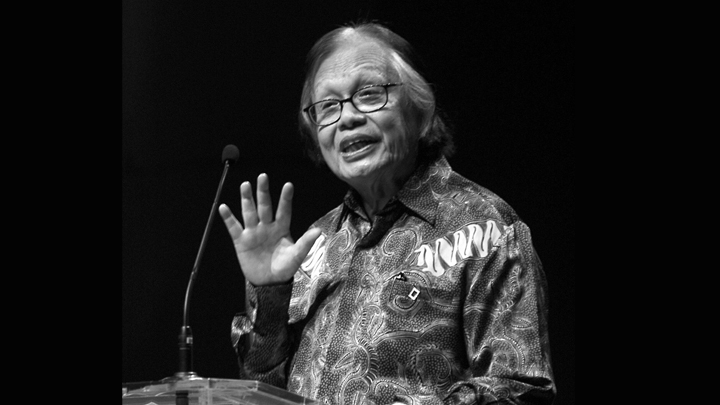

Kompas didirikan P.K. Ojong dan Jakob Oetama, tapi perjalanan sejarah menjadikan Jakob sosok sentral satu-satunya di harian itu.

Ojong menolak meminta maaf kepada rezim Orde Baru ketika Kompas dibredel.

Rosihan Anwar menyebut sikap Kompas sebagai jurnalisme kepiting.

KABAR meninggalnya Jakob Oetama membawa ingatan saya kembali pada peristiwa enam tahun lalu. Pagi itu, sekitar Maret, saya duduk bersama salah seorang pendiri Kompas tersebut di ruang kerjanya di Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. “Jadi Anda kuliah di Leiden? Dulu saya hampir saja kuliah di Belanda juga. Tapi seorang pastor menasihati saya, ‘Jakob, guru sudah banyak. Wartawan belum...,’” demikian tuturnya setelah saya memperkenalkan diri.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo