Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

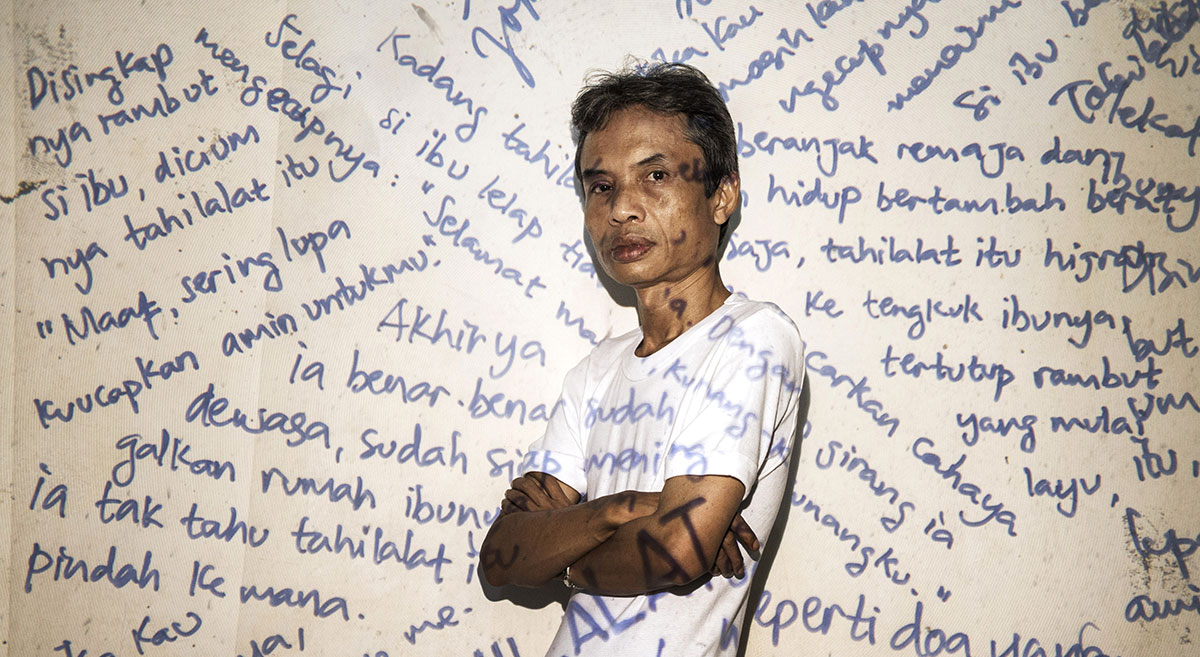

YOGYAKARTA, Juli 2013. Pagi itu, penyair Joko Pinurbo bergegas meninggalkan rumahnya. Mengenakan setelan celana berkelir hitam dan kemeja berwarna putih, dia muncul dari gang sempit di Wirobrajan, Kota Yogyakarta.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Friski Riana berkontribusi pada penulisan artikel ini. Di edisi cetak, artikel ini berjudul "Ia yang Mendedikasikan Hidup kepada Puisi."