Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

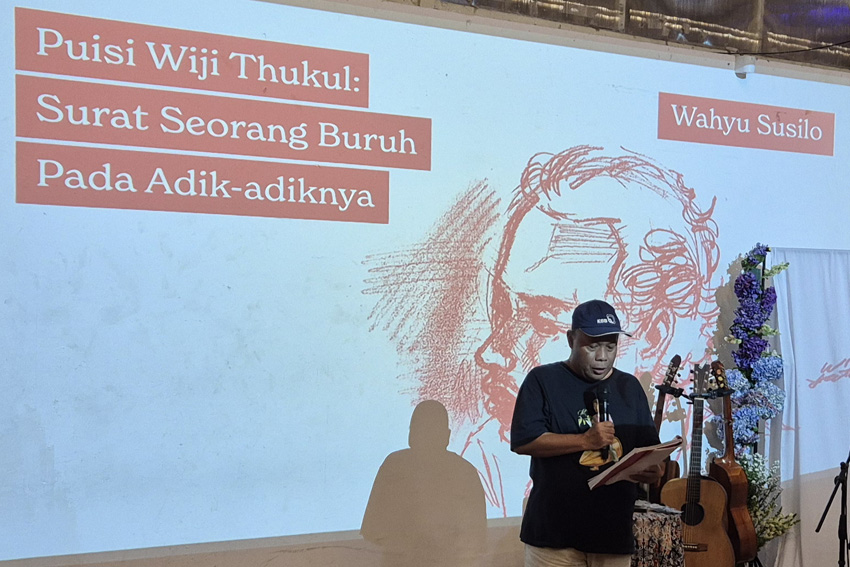

Tujuh puisi Wiji Thukul terbit dalam jurnal seni Porter Pamphlet No. 02: Days of Living Dangerously edisi kedua.

Semua sajak dibuat Wiji Thukul sebelum aktif di pergerakan buruh dan belum pernah diterbitkan.

Wahyu Susilo, adik Wiji Thukul, giat menelusuri karya-karya kakaknya yang tersebar di tempat-tempat yang pernah disinggahi penyair penentang Orde Baru tersebut.

Rasa dosa membuatku tidur seperti buronan

Tanggung jawab yang ku tinggalkan menjadi bayangan memburu pikiran

Sebelum tidur aku selalu merasa persis bajingan

Maka ku putuskan aku harus pulang

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo