Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

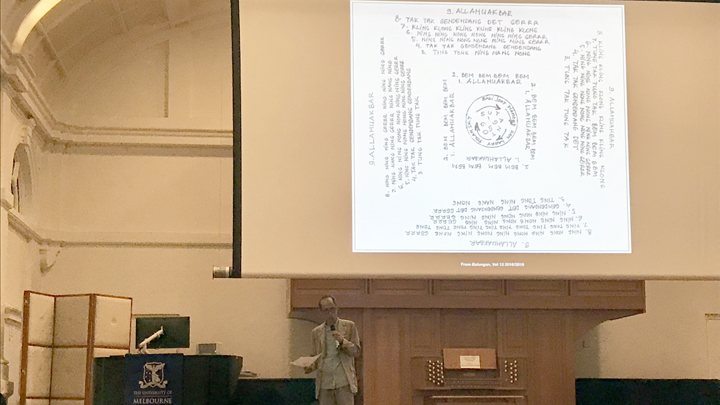

SEKITAR 60 orang hadir di gedung pertunjukan Melba Hall di lingkungan Conservatorium of Music, University of Melbourne, Australia, pada Kamis, 12 Maret lalu. Mereka tampak antusias mengantisipasi kuliah umum dan pertunjukan “Gamelan: Philosophy and Expression in Javanese Music” oleh Sutanto Mendut malam itu.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo