Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

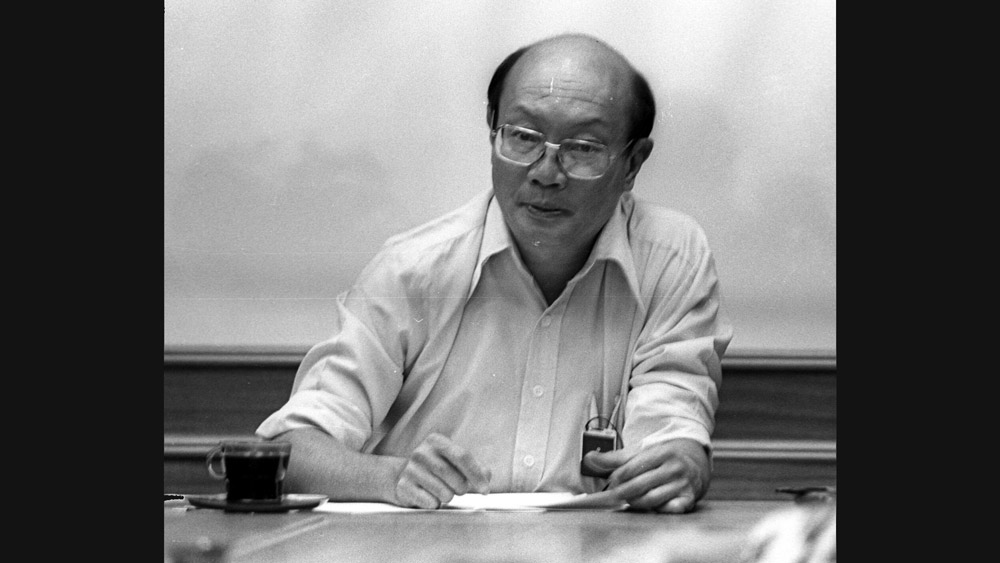

David Reeve menulis biografi sejarawan Ong Hok Ham

Melihat intelektualitas dan kecintaan Ong Hok Ham pada Indonesia.

Ong Hok Ham bersahaja tapi sangat berwarna.

CUACA mendung. Bangku-bangku kayu panjang sudah disusun rapi di atas hamparan rumput taman, Ahad sore, 16 April lalu. Pelantang suara ditaruh di pojok halaman. Panitia pun sudah bersiap-siap. Namun, apa daya, hujan deras mengguyur disertai gelegar halilintar. Walhasil, acara bincang publik tentang sejarawan Ong Hok Ham yang diadakan Masyarakat Sejawaran Indonesia Komisariat Malang dipindah ke dalam ruang pamer Dialectica Gallery, Jalan Sumbing, Kota Malang, Jawa Timur.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Abdi Purmono dari Malang berkontribusi dalam penulisan artikel ini.