Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Wartawan Australia menerbitkan buku Young Soeharto: The Making of a Soldier 1921-1945.

Penulisan buku ini memakan waktu melebihi kekuasaan Soeharto.

Mengungkap teka-teki masa muda penguasa Orde Baru.

Kemusuk tempo dulu jauh dari ingar-bingar. Dusun ini hanya dipenuhi rumah-rumah sederhana dan pasar tradisional, dengan tanah merah yang basah. Sawah di sana dibagi dalam petak-petak kecil, bahkan ada yang tak seluas lapangan tenis. Menurut Soeharto dalam buku The Smiling General (Roeder, 1970), ayahnya, Kertosudiro, tidak memiliki tanah sendiri, tapi mendapat alokasi tanah 1 hektare milik orang lain untuk dikelola.

Pengakuan itu dipertanyakan David Jenkins dalam bukunya, Young Soeharto: The Making of a Soldier 1921-1945, yang terbit pada awal September 2021. Jenkins, seorang wartawan Australia yang pernah menjadi kontributor di sejumlah media, menganggap Soeharto tidak jujur dalam hal ini. “Tidak mungkin Kertosudiro membajak, menanam, atau memanen sendiri sawahnya padahal ia adalah seorang ulu-ulu (pejabat desa yang mengurus pengairan). Jabatan itu biasanya diberikan kepada orang yang dianggap punya kedudukan di desa,” tutur Jenkins dalam bukunya (halaman 6).

Umpan balik dari Jenkins itu hanya satu dari sejumlah kontradiksi dalam buku Young Soeharto setebal hampir 500 halaman yang dirilis penerbit dari Singapura tersebut. Pada beberapa bagian buku jilid pertama dari rencana trilogi ini, Jenkins juga memberikan catatan atas pengakuan-pengakuan Soeharto.

Ia menangkisnya dengan narasi berbeda dari hasil riset dan wawancaranya dengan sejumlah narasumber. Misalnya kisah Soeharto yang aktif sebagai polisi pada era pendudukan Jepang serta prestasinya semasa mendapat pelatihan militer. Untuk menguraikan bagaimana Soeharto secara resmi terlibat sebagai polisi di zaman Jepang, yang belum banyak diketahui publik, Jenkins sampai membuat bab khusus berjudul “A Policeman for the Japanese” (halaman 173-205).

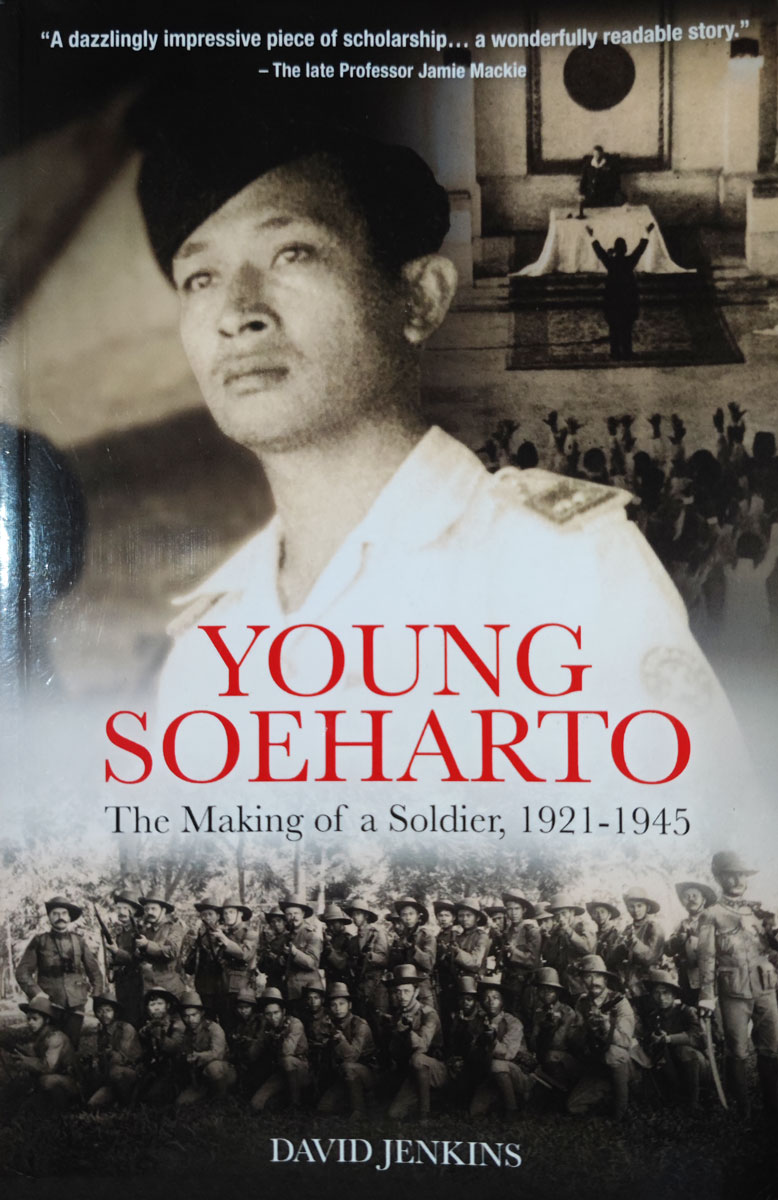

Sampul Buku Young Soeharto: The Making of a Soldier, 1921-1945.

Jenkins mengenal Soeharto pada 1969-1970 saat ditugasi di Jakarta oleh Melbourne Herald (tutup pada 1990) untuk menulis profil tokoh-tokoh terkenal di Indonesia, seperti Ali Sadikin, Sumitro Djojohadikusumo, Jenderal Nasution, Adam Malik, dan Mochtar Lubis. Sampai kemudian, ia ditantang redaksi untuk mewawancarai Soeharto, orang nomor satu di Indonesia. Jenkins yang ketika itu berumur 26 tahun berhasil menembusnya. Dia sempat menemui Presiden yang tengah kursus golf di sekitar Rawamangun, Jakarta, dan mendapat cendera mata pernikahan dari Ibu Negara, Siti Hartinah alias Tien Soeharto.

Pada 1976-1980, Jenkins kembali ditugasi ke Indonesia, kali ini oleh Far Eastern Economic Review. Dari periode ini lahir buku pertamanya soal sang presiden yang bertajuk Soeharto and His Generals: Indonesia Military Politics 1975-1983. Pada April 1986, Jenkins melentikkan api pada hubungan bilateral Indonesia-Australia setelah tulisannya tentang gurita korupsi Soeharto dimuat di halaman depan The Sydney Morning Herald. Ia membandingkan Soeharto dengan mantan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos, yang menciptakan drama intens dan reaksi keras dari Jakarta. Di Australia, Jenkis sempat mendapat kecaman dari anggota parlemen. Dia juga sempat dilarang masuk Indonesia.

Menteri Luar Negeri Australia ketika itu, Gareth Evans, menyebut dampak tulisan tajam Jenkins terasa seketika saat itu. Menteri Riset dan Teknologi Bacharudin Jusuf Habibie langsung membatalkan rencana kunjungan ke Australia. Satu pesawat berisi turis Australia yang hendak mendarat di Bali pun diminta pulang kembali karena status bebas visa dibatalkan. Walhasil, Evans mesti jumpalitan menata kembali hubungan renggang kedua negara. Ia pun segera mengontak Menteri Luar Negeri Ali Alatas untuk memperkuat kembali komunikasi. “Kami mencoba masuk lewat hubungan dagang, Timor Timur, juga transfer pendidikan. Ini berat buat Ali Alatas, yang membuatnya seperti daging sandwich yang terjepit antara tekanan Australia dan kuasa Presiden Soeharto,” ujar Evans saat membuka peluncuran buku Young Soeharto secara daring, Rabu, 8 September lalu.

Sri Sultan Hamengkubuwono IX menerima laporan Letkol Soeharto di Yogyakarta, 29 Juni 1949. 30 Tahun Indonesia Merdeka

Soeharto dianggap Evans sebagai pemimpin dengan sejarah yang menarik untuk ditulis. Ia pemimpin yang visioner, penjahat yang tersenyum sopan, dan memperhatikan kemakmuran ekonomi, tapi di saat yang sama juga menghalangi pembangunan lembaga politik yang responsif. “Jenkins merekam sejarah itu dengan baik. Risetnya mendalam dan penulisannya jernih dengan deskripsi mendetail pada situasi politik, ekonomi, dan kultural ketika itu. Ia memberi penilaian seimbang akan sosok Soeharto,” katanya.

Penulis buku Negeri Para Jenderal dan Pribumi Jadi Letnan KNIL, Petrik Matanasi, menilai periode Soeharto saat aktif di tentara kolonial Belanda atau KNIL (Koninklijke Nederlands (ch)-Indische Leger) dan menjadi polisi Jepang menarik karena menjadi titik balik Soeharto sebagai anak desa yang lahir dari keluarga berantakan. Walau menjadi tentara KNIL dianggap “hina” bagi sebagian orang Indonesia ketika itu, bagi Soeharto muda, ia seperti menemukan dunianya. Apalagi kemudian Soeharto cukup moncer baik di sekolah kader maupun di lapangan.

Setelah menjalani pelatihan sebagai prajurit KNIL, Soeharto diangkat menjadi kopral dalam tiga bulan, dan setelahnya menjadi sersan. Sebelum 1942, menurut Petrik, orang Jawa yang menjadi sersan di KNIL adalah capaian luar biasa. Terlebih bila mengingat latar belakang pendidikan Soeharto yang hanya sampai sekolah dasar, sementara kebanyakan kawannya lulus sekolah menengah pertama dan atas. “Bekal pendidikan formal memang menjadi kelemahan Soeharto bila dibandingkan dengan Jenderal Ahmad Yani yang jebolan sekolah menengah atas, atau Tahi Bonar Simatupang dan Abdul Haris Nasution yang lulusan akademi militer di Bandung. Namun, di lapangan, Soeharto adalah komandan yang bisa mengambil keputusan tepat,” ujar Petrik, saat dihubungi, Jumat, 24 September lalu.

•••

SOEHARTO lahir di Kemusuk, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 8 Juni 1921, dari pasangan Kertosudiro dan Sukirah. Jenkins (halaman 8) menyebut Soeharto selama bertahun-tahun tertutup soal Kertosudiro. Dalam sejumlah kesempatan, Soeharto menilai ayahnya sebagai seorang pekerja keras, pernah menikah sekaligus mengganti namanya tiga kali, punya tujuh anak, dan biasa mengenakan surjan dan blangkon. Namun, seiring dengan waktu, Soeharto menjadi lebih kritis terhadap figur sang ayah. Saat Soeharto berumur 86 tahun, ia menyebut Kertosudiro tak sebijaksana itu sebagai ayah, dan mengingatnya sebagai sosok yang senang berjudi dan merokok.

Begitu pula soal ibunya, Soeharto tak terbuka. Kertosudiro dan Sukirah bercerai saat Soeharto masih bayi. Soeharto menyebut pernikahan orang tuanya tak harmonis, dan pada masanya, perceraian menjadi hal yang lumrah di Jawa. Jenkins mengungkap bahwa Sukirah—yang diperkirakan menikah saat usianya belum 16 tahun—mengalami gangguan emosional dan menderita depresi pascamelahirkan. Saat memberi keterangan pers pada 1974, Soeharto menyebut sang ibu pergi—entah ke mana—saat usianya belum genap 40 hari. Saat ditemukan, Sukirah ternyata bersembunyi di sebuah rumah selama sekitar sepekan, dalam kondisi lemah karena tak makan dan minum apa pun. Kondisi fisik dan psikologis itu membuatnya tak mampu menyusui bayinya.

David Jenkins (kiri) dan Adam Malik di Kementrian Luar Negeri, pada November 1969. Dok. David Jenkins

Sejarawan Australia, Robert Edward Elson, mengatakan potret tidak hadirnya ibu dan ayah yang meninggalkannya saat masih bayi bisa jadi sesuai dengan dugaan bahwa Soeharto bukan putra kandung Kertosudiro. Pada kemudian hari, muncul artikel yang mengungkap kemungkinan Soeharto adalah putra Raden Rio Padmodipuro, aristokrat dari Istana Yogyakarta. Demi menyembunyikan anaknya, Sukirah disebut-sebut pergi ke Kemusuk dan menikahi Kertosudiro. Tulisan itu termuat di majalah mode POP, yang digawangi Ali Moertopo, pada Oktober 1974. Soeharto yang menyanggah konten artikel itu akhirnya menggelar konferensi pers.

Menurut Jenkins, bila menengok kembali masa kecil Soeharto dan kontroversi seputar ayah kandungnya, bisa disimpulkan pengabaian orang tua memberi pengaruh mendalam bagi kehidupan Soeharto. “Orang yang mengenalnya dekat mengatakan Soeharto percaya dia ditolak orang tuanya dan tak memberi ampun akan kondisi itu,” ujar Jenkins. “Dia juga ditempa oleh kemiskinan serta kemungkinan bahwa masa depannya akan suram.”

Ditinggalkan orang tuanya, Soeharto kecil sempat dirawat oleh paman dan bibi dari pihak ayah. Saat umur Soeharto 4 tahun, Sukirah mengambilnya dan mengajaknya tinggal bersama suami keduanya, Atmoprawiro—ayah kandung Probosutedjo. Kondisi ekonomi mereka sangat pas-pasan sampai-sampai Soeharto baru dibelikan celana panjang saat umurnya 5 tahun.

Latar pendidikan yang hanya sampai sekolah dasar juga disebutkan Jenkins memberi pengaruh bagi kondisi psikologis Soeharto. Ia mulai belajar formal di SD desanya pada 1929 saat berumur 8 tahun. Pada 1948, setelah menikah dengan Siti Hartinah, baru ia melanjutkan ke SMA di Yogyakarta. Prosesnya bersekolah saat kecil juga sempat tersandung orang tuanya sendiri. Baru setahun belajar di bangku SD dan tinggal bersama keluarga Sukirah, Soeharto “diculik” oleh ayahnya.

Kertosudiro kemudian menitipkan Soeharto ke adik perempuannya yang menikah dengan seorang priayi di Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Ia ingin Soeharto mendapat pendidikan layak dengan tinggal di keluarga yang lebih mapan. “Masa kecilnya tetap tak stabil. Dia mesti beradaptasi lagi di keluarga baru—yang ketiga—dalam lima tahun terakhir,” ujar Jenkins. Kondisi ini yang kemudian membuat Soeharto menyalahkan kedua orang tuanya.

Letnan Kolonel Soeharto (kanan) dan Jenderal Sudirman, pada 1949. Dok. IDAYU

Jenkins mengatakan (halaman 75) Soeharto percaya dunia tak bisa dimaafkan dan ia tak bisa bergantung kepada siapa pun. Perspektif ini menempanya sebagai figur yang kuat dan tahan banting. Soeharto juga ingin keluarganya kelak tak mengalami penderitaan finansial yang ia alami sejak kecil. Dengan cara ini, diklaim, pengalaman dengan orang tua menciptakan lahan subur bagi korupsi yang kelak menjadi ciri kehidupan Soeharto saat dewasa (halaman 75).

Buku ini juga memberi latar soal Islam abangan yang dianut Soeharto sejak kecil. Saat tinggal di Wonogiri, ia yang masih remaja berkenalan dengan Daryatmo, seorang guru spiritual yang membawa pengaruh hingga Soeharto dewasa. Dalam sejumlah kesempatan, Soeharto kerap menyebut dirinya sebagai Islam abangan—merujuk pada kepercayaan Islam berbalut unsur tradisi yang kuat. Saat Pemilihan Umum 1977, Soeharto menerima Ignatius Joseph Kasimo, Frans Seda, dan beberapa tokoh lain dari Partai Katolik. Bahkan, sebelum mereka duduk, Soeharto sudah lebih dulu berucap bahwa Islam adalah musuh bersama.

Namun, saat bertambah usia, Soeharto mulai menunjukkan ketertarikannya pada Islam. Pada 1990 ia mendukung terbentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang dipimpin B.J. Habibie. Soeharto juga kemudian berangkat berhaji bersama keluarganya. Sekembalinya dari Mekah, dia mulai tampil lebih islami. Misalnya, dia mulai sering menggunakan kata bismillah saat memberi pernyataan pada publik—hal yang dulunya jarang ia lakukan.

Yang juga menarik dari Young Soeharto adalah cara Jenkins menyuguhkan situasi politik pada masa prakemerdekaan, ketika Soeharto berumur 20-an tahun dan masih menjadi prajurit muda. Jenkins memberi gambaran latar belakang sosio-politik dan ekonomi serta perjalanan karier Soeharto sampai menjadi figur yang dikenal banyak orang. Bangunan narasi dan detail yang digambarkan Jenkins hadir menjadi hubungan sebab-akibat yang rasional; bagaimana kondisi orang tua dan kegelisahan masa remaja menjadi dorongan bagi Soeharto muda dalam berpikir dan bertindak. Termasuk bagaimana Soeharto, hingga dewasa, tak betul-betul mempunyai sahabat dekat—karena relasi pertemanannya hampir selalu bersifat transaksional.

Mayor Jenderal Soeharto (kedua kiri) bersama rekan seusai peristiwa 30 September, di Jakarta, Oktober 1965. Dok. Departemen Penerangan

Seperti tajuknya, “The Making of a Soldier”, Young Soeharto menjelajahi proses Soeharto menjadi tentara. Ia mengawali karier militernya pada 1940 di KNIL, lima hari sebelum ulang tahunnya yang ke-19. Ketika itu, Soeharto mendaftar karena dirinya dalam kondisi butuh uang dan pekerjaan. Ia lalu menjalani pelatihan selama 6 bulan di Gombong, Jawa Tengah. Situasinya tak mudah bagi Soeharto. Selain karena ia lulusan SD, Belanda cenderung lebih menyukai orang-orang Manado, Ambon, dan Timor, alih-alih Jawa. Walau dalam perkembangannya, tentara asal Jawa banyak dipilih karena lebih penurut dan tak banyak protes.

Pada 1998, Soeharto pernah mengaku berada di peringkat puncak dalam pelatihan. Jenkins menyebutkan, bila memang Soeharto menjadi nomor satu dalam perekrutan, ia tampaknya bernasib kurang baik dalam kursus kopralnya. Sebab, ia masih harus membuktikan diri dengan ditugasi ke Batalion ke-13 di Malang, Jawa Timur, pada Juli 1941. Ia menjabat kopral saat usianya 20 tahun. Pada bagian ini, beberapa kali Jenkins menyajikan perspektif berbeda atas pengakuan Soeharto, melalui keterangan yang ia gali dari arsip-arsip dan narasumber.

Situasi politik pada 1942 membuat Soeharto sempat menganggur. Sampai kemudian ia mendaftar untuk menjadi polisi pada era pendudukan Jepang. Tentunya, masa lalu sebagai tentara KNIL ia simpan rapat-rapat. Pejabat intelijen di militer Jepang, Tsuchiya Kiso, menyebut mereka pada awalnya tak tahu soal catatan sejarah itu. Dalam pelatihan yang berlangsung tiga bulan, Soeharto lagi-lagi mengaku dirinya mendapat peringkat pertama.

Periode di era Jepang ini disebut Jenkins menggembleng Soeharto dengan nilai-nilai disiplin yang kaku, kebrutalan, dan paternalisme. Ia mengklaim mencapai pangkat asisten inspektur polisi (keibuho). Namun pengakuan ini banyak dipertanyakan pengkritiknya. Menurut Kepala Kenpeitai Bogor, Jawa Barat, Taniguchi Taketsugu, hampir tak terpikirkan ada orang Indonesia umur 20-an tahun yang mendapatkan posisi tersebut.

Terlepas dari sejumlah klaim Soeharto dan momen yang sampai sekarang kontroversial, Jenkins menilai penguasa Orde Baru itu memiliki latar belakang menarik. Terutama transisinya dari anak desa dengan masa lalu menyedihkan yang kemudian pindah ke kota dan susah payah mendapatkan capaian di militer. “Dia memang bukan yang paling brilian di antara tentara Indonesia yang digembleng Jepang. Namun Soeharto punya kemampuan alami walau tanpa bekal edukasi formal yang tinggi seperti kawan-kawannya,” ujar Jenkins.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo