Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Jalan Terang di Jeddah

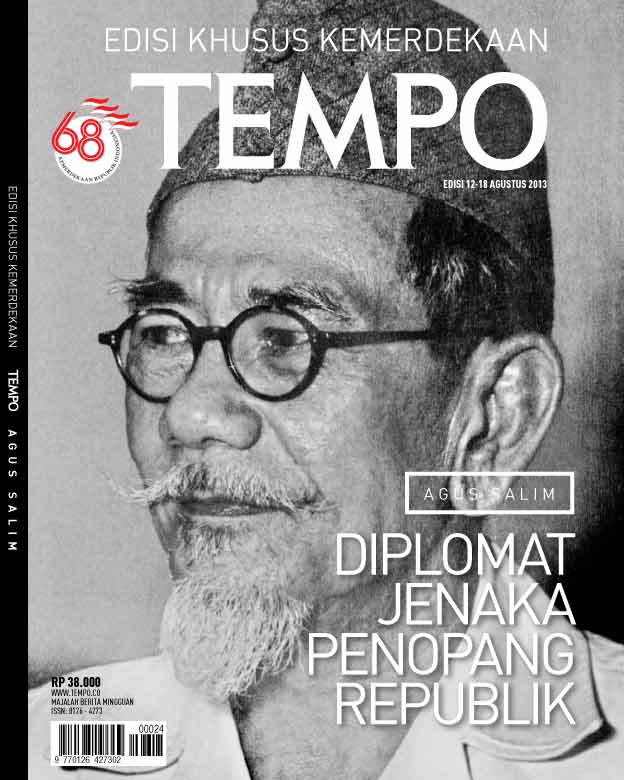

Di Jeddah, Agus Salim menjadi penerjemah plus di Konsulat Belanda. Mengurusi jemaah haji dan berhubungan dengan tokoh Islam terkenal di Arab Saudi, seperti Muhammad Asad.

Tanggal 20 Februari 1909. N. Scheltema, Konsul Belanda di Jeddah, mengirim kartu pos kepada Snouck Hurgronje, ahli Islam yang jadi Penasihat Urusan Pribumi Hindia Belanda dan Arab. Ia mengirim foto hitam-putih yang menggambarkan Sayyid Muhammad, seorang syekh haji (pemimpin rombongan haji), memainkan gambus didampingi dua rekannya, Jamal Tajudin, yang juga syekh haji, dan Mas Muhammad Hasim, anggota staf konsulat.

Tampak dalam foto, dengan menggunakan sebuah fonograf silinder—alat yang baru ditemukan Thomas Alva Edison pada 18 Juli 1877—mereka merekam permainan gambus itu. Terlihat pula Agus Salim duduk bersila mengamati gambus.

"Seperti yang Anda lihat di balik kartu ini, saya berhasil membujuk Sayyid Muhammad merekam tiga lagu yang Anda minta, yang hasilnya sangat bagus. Saya harap dalam waktu dekat dapat merekam suara azan," Scheltema menulis di balik foto itu.

Agus Salim saat itu bekerja di Konsulat Belanda di Jeddah, selama 1906-1911, di bawah Konsul N. Scheltema, mantan controleur (jabatan setingkat bupati) di Wlingi, Jawa Timur. Pemuda 22 tahun itu diangkat pemerintah Belanda sebagai drogman (penerjemah). Menurut M. Shaleh Putuhena dalam Historiografi Haji Indonesia, Salim datang untuk menggantikan Raden Aboe Bakar Djajadiningrat, putra mantan Bupati Pandeglang, yang menjadi pribumi Indonesia pertama yang bekerja di konsulat itu. Selama di sana, Aboe Bakar juga membantu penelitian Hurgronje di Mekah dan Jeddah. Aboe Bakar dipensiunkan pada 1908 dan meninggal pada 1915. Nama Agus Salim sebagai penggantinya juga atas usul Hurgronje.

Menurut Rudi Andri Syahputra dalam "Colonial Networks: The Role of the Jeddah Consulate in the Decision Making of the Dutch Government (1921-1931)"—tesis masternya di Universitas Leiden—Konsulat Belanda di Jeddah baru berdiri pada 1872 karena meningkatnya jumlah anggota jemaah haji dari Hindia Belanda, dari 2.000 lebih pada 1865/1866 menjadi 3.500 lebih pada 1870/1871 dan 5.300 lebih pada 1871/1872. Jeddah adalah kota pelabuhan. Jemaah haji Hindia mendarat di sana setelah naik kapal uap selama tiga bulan. "Jemaah haji dari Hindia Belanda sudah jadi rombongan terbesar di masa itu," kata Arsiparis Muda Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

Pada mulanya, semua anggota staf konsulat adalah orang Belanda, tapi itu jadi masalah karena mereka bukan muslim—sehingga tak bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Hukum di sana menggariskan bahwa siapa pun nonmuslim yang masuk ke dua "kota terlarang" itu akan dibunuh. Hurgronje menyarankan pemerintah memilih wakil konsul dari kalangan pribumi dengan syarat: muslim yang baik, setia kepada Belanda, berpendidikan Eropa, menguasai bahasa Melayu, Jawa, dan Arab, serta lancar berbahasa Sunda, Madura, dan Bugis.

Belanda pada mulanya hanya mengangkat pribumi yang memenuhi syarat itu sebagai drogman. Namun kenyataannya, kata Rudi, perannya hampir seperti diplomat, karena si penerjemah juga mengurus jemaah haji dari Hindia Belanda (Indonesia) serta mewakili konsulat di acara-acara resmi kenegaraan di Mekah dan Madinah.

Agus Salim di Jeddah mula-mula jadi leerling drogman (magang penerjemah), sesuai dengan keputusan Ratu Belanda Wilhelmina tertanggal 27 Agustus 1906. Dia mendapat gaji 1.080 gulden setahun dan 500 gulden untuk perabot serta 720 gulden hak pensiun. Karena ketekunan dan kecakapannya, enam bulan kemudian dia diangkat jadi sekretaris penerjemah dengan gaji 2.400 gulden dan hak pensiun 1.600 gulden per tahun. Kenaikan gaji yang sangat besar itu menandakan Belanda sangat menghargai prestasi Agus Salim.

Seorang penerjemah seperti Salim, kata Rudi, menjadi penghubung antara jemaah haji dan konsul. Masalah yang dihadapi umumnya mirip dengan persoalan jemaah haji sekarang, seperti penipuan oleh syekh haji atau soal utang dan warisan bila ada yang meninggal. "Kalau ada anggota jemaah haji yang meninggal dan punya utang kepada syekh, sang syekh akan menagih ke konsulat, dan konsulat akan menagih ke keluarganya di Hindia Belanda," ujar Rudi.

Meski bekerja di Konsulat Belanda, dalam banyak hal Salim rupanya lebih sering memihak jemaah haji. Selain itu, Salim sebetulnya menerima tawaran jadi penerjemah di sana dengan pertimbangan dia bekerja untuk pemerintah Belanda, bukan untuk pemerintah kolonial. Akibatnya, konflik sering muncul antara Salim dan pejabat konsulat.

Dalam catatan Mohammad Hatta di buku Hadji Agus Salim: Pahlawan Nasional yang disunting Solichin Salam, ada suatu perdebatan yang meruncing hingga atasannya menyindir Salim: "Salim, apakah engkau kira bahwa engkau ini orang yang paling pintar di dunia?" Salim menangkisnya. "Itu sama sekali tidak. Banyak orang yang lebih pintar dari saya, cuma saya belum bertemu dengan seorang di antara mereka," kata Salim.

"Mungkin di kala itu atasan saya orang Belanda sering merasa kesal, karena dalam mengurus jemaah haji, jika terjadi persoalan, saya lebih banyak berpihak kepada jemaah daripada melihat masalah dari pihak Konsulat Belanda," ujar Salim di belakang hari.

Posisi Agus Salim sebagai penerjemah plus juga menguntungkannya karena dia berkesempatan bergaul leluasa dengan para tokoh dan ulama di Mekah, Madinah, dan sekitarnya. Muhammad Asad dalam karyanya, The Road to Makkah, bercerita sempat bertemu dengan Agus Salim di istana Raja Abdul Aziz Ibnu Saud pada 1920-an. Asad bahkan menyebut Salim sebagai "sahabat saya dari Jawa" dan Salim pula yang memperkenalkannya dengan ulama terkenal Sayyid Ahmad di Madinah. Muhammad Asad adalah nama wartawan terkenal asal Lemberg (kini Ukraina), Leopold Weiss, setelah pindah ke agama Islam.

Jarak Jeddah-Mekah kala itu biasanya ditempuh dengan naik unta selama dua malam. Hal ini memungkinkan Agus Salim sering berkunjung ke kediaman pamannya, Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi (1852-1915), di Mekah. Ahmad Khatib adalah guru terhormat di Universitas Harramain Massajidal dan imam mazhab Syafei di Masjidil Haram. Dia tentu membela mazhab Syafei, tapi juga mengajari murid-muridnya mempelajari Islam dan adat secara kritis. Dia mengizinkan muridnya membaca karya ulama modernis, mendukung ide pembaruan, dan mengkritik ajaran tarekat. Muridnya yang kemudian menjadi penggerak pembaruan pemikiran Islam di Minangkabau adalah Syekh Muhammad Djamil Djambek (1860-1947), Syekh Abdul Karim Amrullah (1879-1945), dan Haji Abdullah Ahmad (1878-1933).

Pikiran Ahmad Khatib yang terbuka terhadap pembaruan itu rupanya memikat Agus Salim. Salim belum pernah mendalami Islam secara formal. Sebaliknya, sejak remaja dia ditempa oleh pendidikan Barat di Hogere Burger School, yang menjauhkannya dari Islam dan agama lain. "Meskipun saya lahir dalam keluarga muslim yang taat dan mendapat pendidikan agama sejak kanak-kanak, (setelah masuk sekolah Belanda) saya mulai merasa kehilangan iman," kata Salim, seperti dikutip Yudi Latif dalam Inteligensia Muslim dan Kuasa.

Bahkan, sebelum Salim berangkat ke Jeddah, dia dan ayahnya sempat membaca jurnal Al-Imam, jurnal pembaruan Islam terbitan Malaysia, yang mengharapkan Encik Salim muda melayani jemaah haji "pihak kita" di Jeddah. Tapi Haji Muhammad Nur dari Tanjungpura mempertanyakan apakah anak muda itu sungguh-sungguh seorang muslim, dan Al-Imam menjawab bahwa mereka mengakui banyak anak muda yang mendapat pendidikan Barat sukar mempertahankan imannya.

Di belakang hari, Salim menyimpulkan bahwa Snouck Hurgronje-lah biang keladi dari pola pendidikan Barat yang sekuler itu. Dia menilai Hurgronje menerapkan pendidikan Barat di Hindia Belanda untuk merangkul lapisan atas bangsa Indonesia agar masuk budaya Belanda sehingga mau bekerja sama. Kebijakan ini juga menjauhkan orang dari ajaran Islam, yang sampai waktu itu menyebabkan orang tak tertarik pada pengaruh Barat.

Pertemuan Agus Salim dengan Ahmad Khatib menjadi titik balik dalam kehidupannya. Selama lima tahun di Jeddah, Salim memanfaatkan betul kesempatan itu. Setiap tahun dia menunaikan ibadah haji. Dia juga melancarkan bahasa Arabnya, mendalami Islam pada Ahmad Khatib, serta berhubungan dengan ulama dan pemimpin dunia Arab. Dia giat mempelajari buah pikiran Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-Afghani, dua tokoh Islam modern yang berpengaruh di masa itu.

Namun, menurut Hamka, Agus Salim berbeda dengan murid-murid lain Ahmad Khatib. Karena telah mempunyai banyak pengetahuan umum, Salim tak menelan begitu saja apa yang disampaikan pamannya itu. Pelajaran Ahmad Khatib dapat dia banding-bandingkan dengan pengetahuannya, sehingga pertemuan mereka lebih mirip diskusi ketimbang sekadar murid mendengar fatwa guru. "Pamannya bilang diskusi dengan Agus Salim paling sulit, karena keponakannya itu suka mendebat," kata Agustanzil Sjahroezah, cucu Salim, yang jadi Ketua Yayasan Hadji Agus Salim.

Banyak pertanyaan yang diajukan Agus Salim. Misalnya soal Al-Quran. Bagaimana Al-Quran diturunkan? Kalau dikatakan Al-Quran diciptakan Nabi Muhammad, ini tidak masuk akal, karena Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Lantas siapa yang membuatnya? Syekh Ahmad Khatib meladeni pertanyaan-pertanyaan kritis itu. Dia sadar bahwa keponakannya ini mendekati Islam dengan akal dan tak dapat meyakini yang irasional, sehingga ia harus memberikan jawaban yang rasional.

Pelan-pelan Agus Salim menemukan kembali keimanannya. Tujuh belas tahun kemudian, dia membuat pengakuan di surat kabar Bandera Islam: "Selama lima tahun di Arab Saudi… bertambah dalam sikap saya terhadap agama, dari tidak percaya menjadi syak, dari syak menjadi yakin mengakui keadaan Allah dan agama Allah."

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo