Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JJ Rizal *

Politik Etis menghasilkan pemeliharaan kesehatan, perkreditan, rumah gadai, monopoli candu, jalan kereta api, desentralisasi, dinas pengajaran, ekspedisi militer, dan Kartini. Ada yang bilang Kartini itulah yang terbaik. Mengapa? Sartono Kartodirdjo bilang begini. Sebab, selama masa hidupnya, Kartini memainkan peran penting dalam drama besar transformasi kebudayaan di mana pribadi, harapan hidup, dan aspirasinya berubah, begitu juga gagasannya tentang cara dan tujuan ke masa depan. Sebagian dari perubahan itu adaptif. Boleh juga disebut imitatif, tapi tak bisa disangkal sebagian lainnya kreatif. Siapa pun yang membaca surat-suratnya pasti akan merasakan betul Kartini saksi kunci sekaligus yang memberi inspirasi serta ramalan—walaupun kematiannya di usia muda mencegahnya melihat ramalannya itu jadi kenyataan—tentang kelahiran era baru kebangkitan nasional.

Tak aneh jika Kartini menjadi orang pertama setelah wafat yang segera mengalami—pinjam istilah Klaus H. Strainer—"suatu konstruksi ritual kebangsaan menjadi lambang nenek moyang nasional orang Indonesia". Mengapa Kartini begitu cepat naik jadi lambang nasional ketimbang perempuan-perempuan lain? Tidakkah dengan begitu ia akan dilarikan dari sejarahnya? Bagaimanakah cara kembali kepada ingatan pribadinya, pengalaman yang pernah dilaluinya, harapan yang pernah dipupuk, dan niat yang telah dipatrikannya dengan antusiasme?

"Tulisan saya, Stella… dalamnya hati saya, jiwa saya yang harus disungkur, digali," begitu tulis Kartini ketika menutup suratnya kepada E.H. Zeehandelaar pada 11 Oktober 1902. Inilah kode Kartini yang mengingatkan agar kajian terhadap surat-suratnya harus jadi unsur utama menemukan aspek historis dan biografisnya. Surat-surat itu memang disunting secara selektif oleh Abendanon. Untungnya, kemudian, berkat penelitian Rob Niewenhuis, H. Bouman, dan F.G.P. Jaquet, dapat dilengkapi surat-surat Kartini yang belum pernah diterbitkan.

Alhasil, salah satu soal yang paling menggelisahkan, yaitu menilai kontribusi Kartini dalam terjadinya nasionalisme, pun dapat lebih ditegaskan. Secara mudah dapat disangkal peristiwa Kartini dilarikan Noto Soeroto pada 24 Desember 1911 di Belanda sebagai pendukung ide asosiasi yang mempertanyakan "apalah jadinya Hindia tanpa Belanda". Sebab, di bagian "pikiran yang dikutip dari surat-surat yang tidak diumumkan" buku Surat-surat Kartini yang diterjemahkan Sulastin Sutrisno pada 1979, Kartini juga menyatakan jangan hanya bertanya "apa arti Hindia tanpa negeri Belanda?". Sebaliknya, justru meminta "orang di negeri Belanda hendaknya mencoba bertanya dan berpikir: apa arti negeri Belanda tanpa Hindia?".

Apakah dengan begitu Kartini ingin mengingatkan janji tak sampai para ethicus di akhir abad ke-19 soal "Hindia untuk Hindia"?. Entahlah, tapi yang jelas Kartini telah menunjukkan kekuatan keyakinannya yang tak tergoyahkan soal ide-ide segar aufklarung Eropa yang dibawa ke Hindia dan dimungkinkan oleh kebijakan etis. Hal yang telah menggugah dirinya jadi haus akan informasi dan modernisasi, membuatnya mengalami revolusi ras dan bangsa untuk memberontak terhadap ketidaksetaraan dan penaklukan. Bahkan visi pribadinya yang tajam dan simpatik itu tak berkurang ketika para ethicus Belanda yang mengapresiasinya mengalami ketekoran nilai, seraya mendefinisikan ethische politiek—meminjam ungkapan Harry A. Poeze—"kebijakan yang diarahkan untuk meletakkan seluruh Indonesia di bawah kuasa Belanda, dan mengembangkan negeri dan bangsa di wilayah itu ke arah pemerintahan sendiri di bawah pimpinan negeri Belanda menurut model Barat".

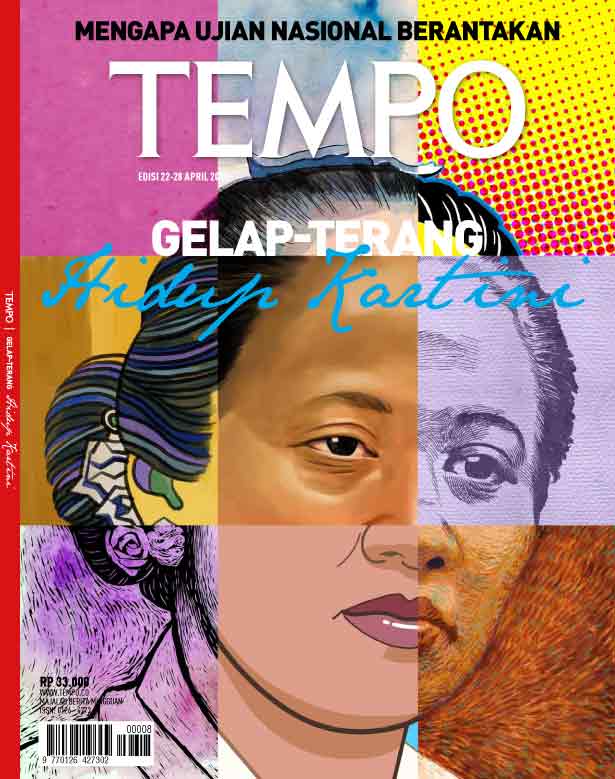

Surat-surat Kartini memang menggambarkan dirinya sebagai manusia dalam konteks kondisi-kondisi lokal yang unik dan tatanan sejarah zamannya. Dari sana, ia muncul di panggung sejarah secara tiba-tiba dan memelopori memberikan penjelasan serta ketegasan terhadap apa yang sebelumnya tak jelas, juga kurang dirasakan secara sadar. Bukankah hal ini yang termanifestasi dalam judul bukunya, Door Duisternis tot Licht, yang dicomot Abendanon dari surat-suratnya yang berulang kali menggunakan kias cahaya gelap-terang. Kias yang bersifat terang ini pula—seperti dinyatakan Ben Anderson—kelak yang mendominasi jiwa dan pikiran kaum nasionalis Indonesia di masa awal kebangkitan nasional.

Lagi pula, dalam periode 1900-1925, bukan hanya para tokoh utama dan organisasi yang menggambarkan pemikirannya serta lambangnya dengan kias bersifat terang, melainkan juga banyak pers yang tumbuh mengiringi politik modern elite baru Indonesia itu mengambil nama matahari, fajar, nyala, suluh, sinar, cahaya, dan api. Begitulah Kartini memelopori pencarian penuh semangat jalur-jalur baru, cara hidup dan pemikiran yang lebih bebas yang kemudian menjadi ciri era gerakan nasionalis. Termasuk dalam hal ini bagaimana teriak lantang paradoks kata "muda/tua", "maju/kolot", dan "sadar/masih bodoh" yang kerap digunakan Kartini dalam surat-suratnya diadopsi dalam publikasi elite awal abad ke-20 pergerakan Indonesia.

Ada baiknya di sini menyebut sedikit contoh dari riset Abdurrachman Surjomihardjo tentang gagasan Kartini yang disambungkan ke dalam cita-cita pergerakan. Pada 4 Mei 1912, di surat kabar De Expres, konsep sadar yang berarti peralihan dari keadaan tertidur ke siuman Kartini di dalam Door Duisternis tot Licht dipakai Tjipto Mangoenkoesoemo—tokoh sentral Indische Partij—untuk mendukung tujuan Indie los van Netherland. Adapun Poetri Mardika, organisasi perempuan pribumi pertama di Hindia yang berdiri pada 1912, mengukuhkan Kartini sebagai kias sumber nyala api gerakan nasional dalam surat kabar. "Kartini telah meninggalkan titik api di seluruh Jawa—dan mungkin juga di bagian besar Insulinde—tinggal menyalakan saja," tulis Poetri Mardika.

Kartini tampaknya dalam tempo relatif cepat berhasil menciptakan idealisme yang kepada generasi setelahnya bisa menemukan akar keyakinan. Padahal, tak berselang lama, sebelumnya ia dianggap sebagai perempuan yang "nyeleneh dari kebudayaannya" atau malah bisa disebut "manusia marginal" yang masyarakat hampir tidak sabar menghadapinya. Ia seorang pemberontak sosial yang perbedaan dan keeksentrikannya berbenturan dengan arus-arus utama kehidupan masyarakat dan dianggap mengancam keberlanjutan tradisi, malah merusak fondasi budaya generasi selanjutnya.

Dalam situasi itulah Kartini mengembangkan identitasnya. Ia menerima aspek-aspek tertentu yang diwariskan budayanya, tapi juga fitur-fitur tertentu dari masyarakat modern. Sebagian konflik internal yang tergambar di surat-suratnya berasal dari beban besar menghadapi ketegangan dan kontradiksi dalam membuat pilihan dengan apa hendak diidentifikasi. Contoh penting atas hal ini adalah ketika ia menjawab pertanyaan Stella Zeehandelaar dalam surat 25 Mei 1899 terkait dengan cara memanggilnya karena berpikir dia seorang aristokrat. "Panggil aku Kartini saja," begitu katanya.

Tapi, aneh, bukunya diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan judul Letters from a Javanese Princess. Ini tak hanya bermasalah karena lari dari identifikasi yang diinginkan Kartini, tapi juga mengabaikan informasi bahwa ibu biologisnya, M.A. Ngasirah, adalah rakyat biasa dan bukan istri sah. Ini pun sudah cukup menentukan status Kartini dan identitas pribadinya. Salah satu penulis biografinya, Pramoedya A. Toer, pada 1960-an tampil mewakili kecemasan Kartini yang tengah dibawa ke penjara mitos yang katanya dibangun kelompok intelektual liberal Belanda dan ideolog pascakemerdekaan itu. Pram menulis dan memberi titel bukunya Panggil Aku Kartini Saja. Ini peringatan bahwa Kartini menyangkal kecenderungan aristokrasi apa pun; ia ingin dikenali sebagai orang biasa.

Peneliti surat-surat Kartini, C.W. Watson, menemukan hal berbeda dari Pram. Terbitnya surat-surat Kartini dari Jaquet pada pertengahan 1970-an, yang dipublikasikan tanpa dipotong, membuatnya dapat dilihat dari perspektif baru. Salah satunya adalah bukan masalah kelas yang menggelisahkan Kartini dan menjadi perhatian utama di surat-suratnya. Kegelisahannya justru melulu terkait dengan psikologi dan komitmen emosional antara dirinya dan anggota keluarganya. Ini menurut Watson adalah pintu untuk melihat lebih baik dari sekadar mengejek dan apalagi menganggapnya sebagai simbol kekalahan, seputar keputusan Kartini menyetujui lamaran Bupati Rembang.

Kalaupun tidak menemukan pintu itu, rasanya riwayat Kartini dan surat-suratnya tetap saja suatu karya besar. Itu benar-benar suatu suara yang unik dan istimewa dalam literatur Indonesia dan perlu terus dirayakan. Sebab, ia mampu memberi atmosfer khas seorang perempuan yang ide-idenya tidak didasarkan atas pola apa pun yang pernah ada sebelumnya, tapi memberi arti bagi karakternya sendiri dan memberi bentuk serta wujud bagi suatu periode dalam sejarah Indonesia.

*) Sejarawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo