Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

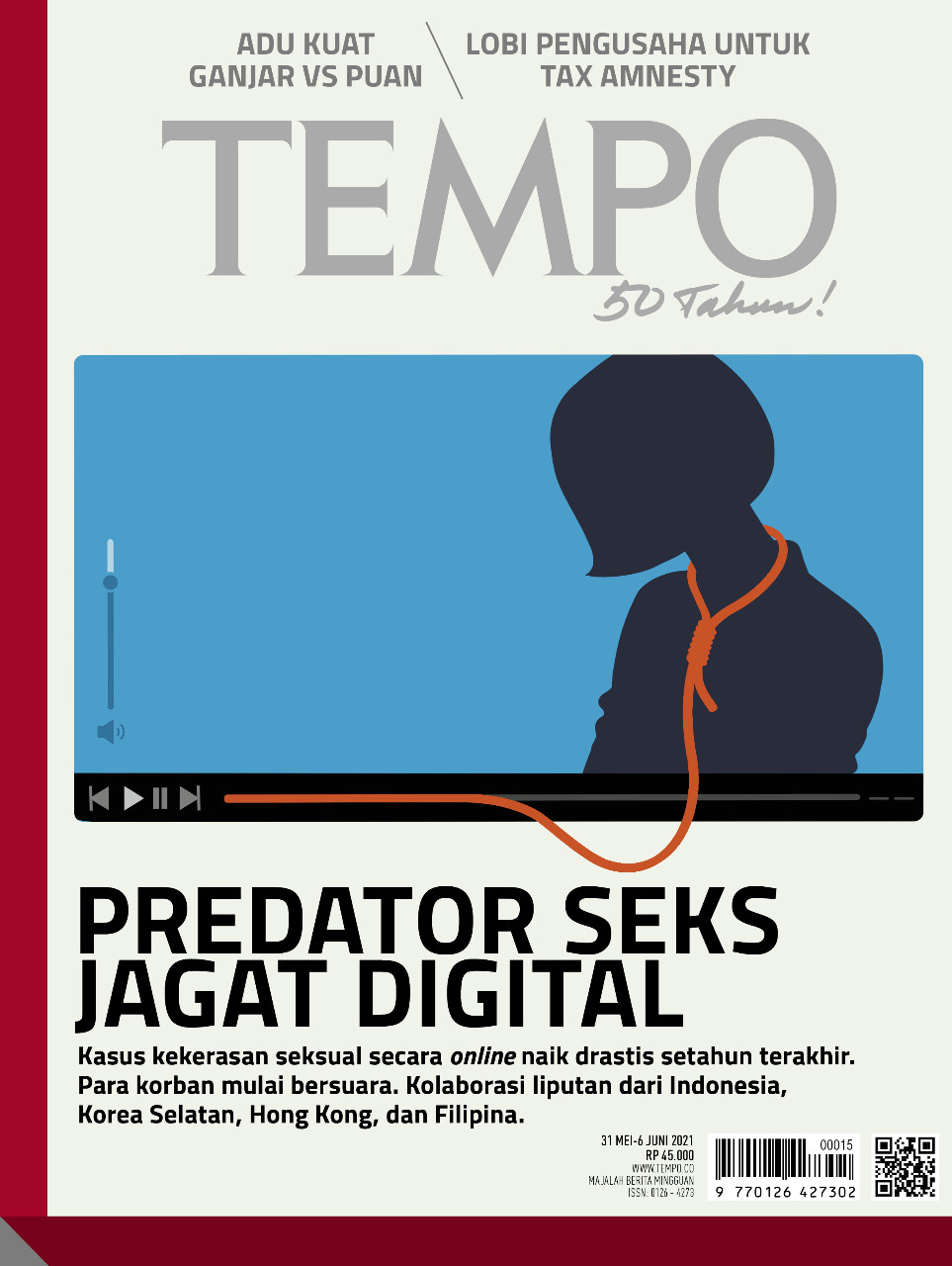

Korban kekerasan seksual di dunia digital mengalami trauma yang sama beratnya dengan korban kekerasan seksual di dunia nyata.

Kejahatan ini memicu berbagai macam gangguan mental, seperti rasa ingin bunuh diri.

Pelaporan dan pemeriksaan di kepolisian kerap memperburuk kondisi mental korban.

SEORANG psikolog memvonis Fanny Maulana—bukan nama asli—mengalami gangguan stres akut pada November 2020. Waktu itu, Fanny kesulitan beraktivitas karena pikirannya tak pernah bisa berkonsentrasi. Insomnia menghampirinya nyaris saban malam. “Ia mengalami depresi karena menjadi korban kekerasan seksual,” kata Poppy R. Dihardjo, pendamping Fanny dari Komunitas Perempuan Tanpa Stigma.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo