Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

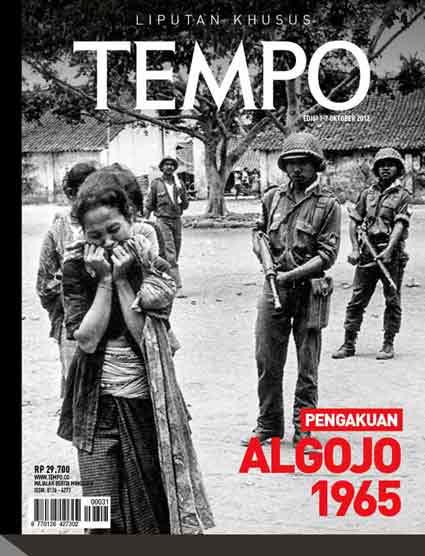

PENGGALAN adegan ini tak pernah hilang dari ingatan Bapa Peter, 75 tahun, bukan nama sebenarnya. Di suatu malam yang gulita, ada mobil meraung-raung memasuki area Pantai Wairita, sekitar 15 kilometer dari Kota Maumere, ibu kota Kabupaten Sikka. Orang-orang dengan tangan dan kaki terikat diseret ke luar mobil menuju tiga lubang berukuran 2 x 2,5 meter. Di tepi lubang, para algojo siap sedia dengan parang panjang di tangan.

"Saya tak berdaya menyelamatkan mereka. Nyawa saya pun terancam. Saya tak mengenal siapa pun saat itu. Suasana amat gelap," ujar Peter, yang mengaku dibawa tentara ke Wairita untuk menggali lubang bagi para korban. Pekan lalu, pria kelahiran Lembata, Flores, yang masih tampak perkasa ini mengisahkan kembali tragedi itu kepada Tempo, yang menemuinya di Maumere.

Saat itu Peter bekerja sebagai juru tulis di koperasi pelabuhan. Usianya 27 tahun. Pagi sebelum pembantaian, dia dan teman-temannya dikumpulkan di Warung Tanta Ia, dekat pelabuhan. Mereka ditanyai apakah mau bertugas membunuh orang Partai Komunis Indonesia, atau dikenai tuduhan sebagai anggota PKI. "Setelah makan, kami berjalan berdua-dua ke berbagai arah. Lalu satu truk mengangkut kami ke Pantai Wairita," katanya.

Setelah pembunuhan, tentara memerintahkan mereka menimbun lubang-lubang itu dengan tanah dan dedaunan. Pekerjaan itu tuntas pada pukul 05.00 Wita. Pihak komando distrik militer setempat melarang mereka menceritakan peristiwa itu kepada siapa pun.

Tapi yang paling dia ingat adalah ketika ikut memarang 10 orang tertuduh anggota PKI di Kampung Garam, Kecamatan Maumere, pada 1966. Kini kampung itu masuk wilayah Kecamatan Alok Barat. Penduduk di sana rata-rata bekerja sebagai tukang masak garam. Bila air laut pasang, rumah-rumah mereka tergenang.

Ada area seluas 400 meter persegi di daerah itu yang diyakini penduduk Sikka sebagai salah satu kuburan massal terbesar korban pembantaian 1966. Konon, jumlah yang dikubur di sana hampir 100 orang, berasal dari Desa Bola dan Desa Baubatun, Kecamatan Kewapante. Menurut warga setempat, ada tiga lubang sedalam 3 meter dan lebar 25 meter untuk menguburkan korban pembunuhan.

Kini tempat itu cuma berupa gundukan tanah ditumbuhi kelapa dan rumput liar. Warga setempat bercerita, bila malam tiba, mereka sering mendengar bunyi-bunyian tak jelas, seperti suara orang sedang bernyanyi.

Peter tak mengenal orang-orang yang dia bunuh. Menurut dia, orang-orang itu ditangkap begitu saja karena nama mereka ada dalam daftar yang dipegang Tentara Nasional Indonesia. Asal daftar itu pun misteri. "Saya kadang dihantui rasa bersalah. Setiap tahun saya meminta misa untuk keselamatan orang-orang ini. Saya yakin Tuhan telah menerima para korban ini di surga," katanya pelan.

Dia lupa hari, tanggal, dan bulan hal itu terjadi. Yang pasti, saat itu jagung-jagung telah berbulir dan berisi. Korban dijejerkan dengan tangan dan kaki terikat. Leher mereka persis di tengah lubang. Tidak ada keributan malam itu. Cuma bunyi parang memutus leher para korban, lalu gedebuk potongan tubuh tumbang ke lubang.

PATER Hubertus Thomas Hasulie SVD, peneliti pada Pusat Penelitian Agama dan Kebudayaan Candraditya, Maumere, pernah meneliti pembantaian di Sikka, salah satu kabupaten di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Hubert—begitu dia disapa—memulainya pada tahun 2000. Menurut dia, pembunuhan mulai terjadi pada Maret 1966. Tapi para korban telah ditahan tanpa proses pengadilan sejak Desember 1965.

Di Sikka, kekejaman negara yang direpresentasi oleh TNI, menurut Pater Hubert, membenturkan relasi antarwarga dengan berbagai latar belakang: partai politik, agama, suku, dan budaya. Lubang-lubang, misalnya, selalu diberi nama Partai Katolik, Parkindo, dan Nahdlatul Ulama. "Pembantaian korban pun selalu disaksikan utusan partai-partai itu," katanya.

Untuk memperkuat teror, pembantaian sengaja dilakukan di setiap kecamatan. Bila di satu kecamatan itu tak ditemukan anggota PKI, korban didatangkan dari wilayah lain dan dibunuh di sana. Di seluruh Kabupaten Sikka terdapat setidaknya 30 lubang pembantaian, tersebar dari Kecamatan Talibura, Waigete, Kewa, Bola, Alok, Maumere, Nita, Lela, Lekebai, hingga Paga.

Menjelang pembantaian, aparat TNI biasanya menjemput wakil Partai Katolik, Parkindo, dan NU serta wakil pemuda Katolik, Protestan, dan Islam untuk menjadi saksi. Algojo-algojo pun diambil mewakili kelompok-kelompok masyarakat itu. Mereka disuruh membantai, seraya aparat TNI dan polisi menjaga serta mengawasi proses pembantaian dengan senjata di tangan. Jika ada satu tahanan lolos, dua algojo yang dianggap lalai dijadikan korban pengganti.

Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban—dulu dikenal luas dengan istilah Komop—merekrut cukup banyak algojo ketika itu. Hubert dalam penelitiannya mewawancarai lima algojo, salah satunya tentara. Setiap orang mengaku membunuh 10-20 orang. Jumlah korban di seluruh Kabupaten Sikka, menurut daftar riset dia, sebanyak 1.000-1.500 jiwa.

Umumnya para algojo dipaksa membunuh di bawah ancaman. Indoktrinasinya adalah orang PKI itu jahat, tak kenal Tuhan. Kalau tidak dibunuh, mereka akan membunuh. "Bahkan, untuk Sikka, indoktrinasi lebih intens: kalau orang-orang PKI ini tak dibunuh, mereka pertama-tama akan membunuh pastor alias romo, suster, bruder, frater," ujar Hubert kepada Tempo.

Tak ada yang bisa menghentikan pembantaian. Sebagai institusi, Gereja Katolik di Sikka pun tak mampu berbuat banyak. Cuma ada beberapa pastor yang berani mendatangi para korban untuk mendengarkan pengakuan dosa mereka sebelum dibunuh. Pastor-pastor itu di antaranya Clemens Parera SVD dan Frans Cornelissen SVD.

Romo Frederikus da Lopez Pr, dikenal sebagai Romo Pede, yang waktu itu Pastor Pembantu Paroki Bola—sekitar 20 kilometer dari Kota Maumere—mencoba membela umatnya yang ditangkap secara serampangan. Hasilnya? Dia diancam tentara.

Ditemui di Seminari Ritapiret, Nita, Kabupaten Sikka, Romo Pede, 75 tahun, masih terang mengingat peristiwa 46 tahun lalu tersebut. Ketika itu, sore 6 Maret 1966, satu rombongan Komando Operasi dari Maumere tiba di Bola. Mereka menjemput orang yang telah dikumpulkan di gedung koperasi di desa itu.

Mendengar kabar itu, Romo Pede segera mendatangi gedung koperasi. Dia menemui komandan jaga. "Saya tanya, kenapa orang-orang ini ditangkap. Kalau mereka benar anggota PKI, berarti mereka hanya PKI kelas kambing," katanya.

Sebelumnya, dua guru, yakni Jonas dan Donatus, bercerita bahwa mereka berhasil membebaskan warga dari Kampung Moribelang yang ditahan dengan alasan para tahanan itu telah terdaftar sebagai anggota Partai Katolik. Maka Romo Pede berkata kepada si aparat: "Mereka harus diperiksa, apakah mereka juga terdaftar di Partai Katolik." Tapi permintaan itu ditolak. Romo Pede ditawari untuk ikut saja ke Maumere.

Mereka tiba di Markas Komando Operasi Maumere sekitar tengah malam. Romo Pede disuruh menghadap Mayor Soemarmo, komandan operasi saat itu. Soemarmo bertanya, siapa saja yang akan dibebaskan. Romo Pede menjawab, semuanya. Permintaan itu ditolak. Belakangan diketahui, orang-orang itu dieksekusi di Kampung Garam.

Menyusul "perlawanan" itu, semua surat yang keluar dari seminari diperiksa aparat. Tentara khawatir kisah pembantaian PKI di Kabupaten Sikka disiarkan ke luar. Pada 15 Maret 1966, Komandan Operasi Kodim 1607 Mayor Infanteri Soemarmo mengirim surat peringatan kepada Deken—semacam pastor wakil uskup—Maumere.

Perihal surat itu: campur tangan kaum rohaniwan dalam urusan Komop Nomor B.061/III/1966. "Setiap campur tangan dan sumbangan negatif terhadap usaha-usaha Komop Kabupaten Sikka dan Flores Timur identik dengan perbuatan melindungi Gestapu-PKI beserta antek-anteknya," tulis Soemarmo. Para rohaniwan diperingatkan untuk tidak mencampuri urusan Komop. Deken Maumere pun diminta segera memindahkan Pater Pede dari Paroki Bola, "Sebelum Komop mengambil tindakan mendahuluinya."

Atas persetujuan Uskup Ende, Mgr Gabriel Manek SVD, Romo Pede akhirnya dipindahkan ke Ndona, Kabupaten Ende. Kata Romo Pede saat diwawancarai Tempo: "Di Ende, saya melapor kepada Uskup. Di Maumere, Komando Operasi sudah jadi Tuhan Allah."

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo